无线充电的原理是不是电磁感应

无线充电技术近年来已成为消费电子、工业设备乃至电动汽车领域的热门话题,但许多人对其原理存在误解,尤其是“无线充电是否等同于电磁感应”这一问题。要厘清这一概念,需从技术分类、物理原理及实际应用三个维度展开分析。

电磁感应:无线充电的“基础款”

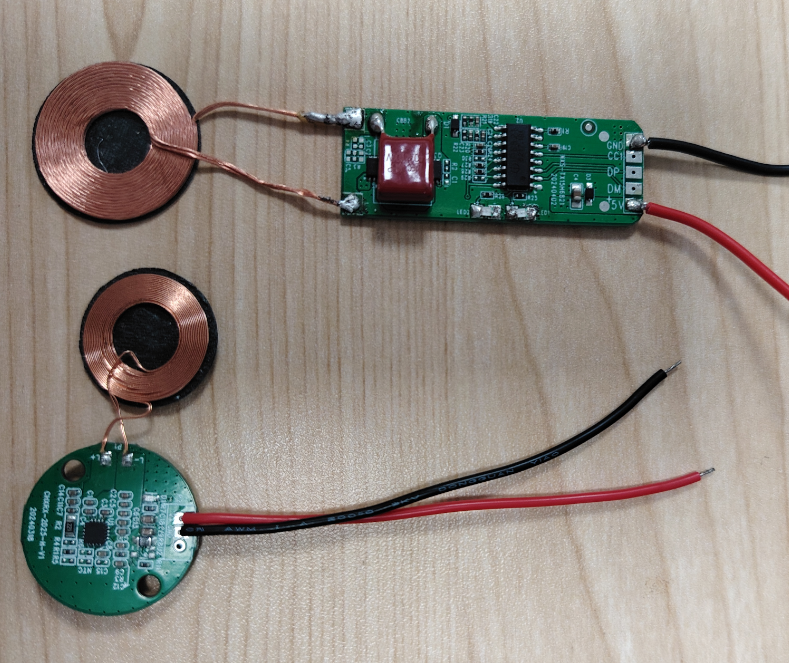

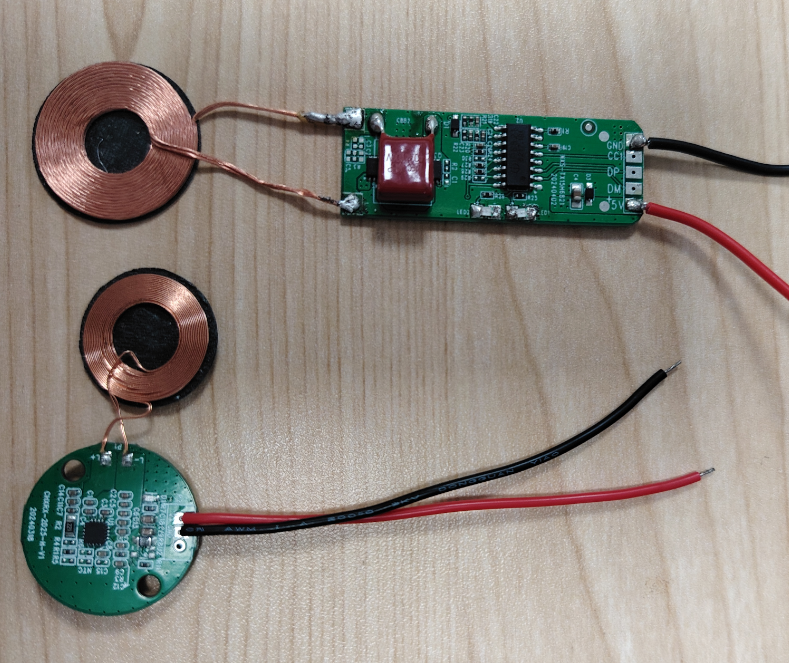

电磁感应原理是无线充电技术中最成熟且普及的方案,其核心可类比为“磁力跳绳”:当充电底座(送电侧)通入交流电时,内部线圈产生交变磁场,就像跳绳者甩动绳子;手机或耳机(受电侧)内的线圈则像另一端的跳绳者,通过“感应”磁场变化产生电流,完成电能传输。这一过程严格遵循法拉第电磁感应定律——磁场变化会在导体中“激发”电压,如同摇晃水瓶会产生水波。目前手机常用的Qi标准正是基于此原理,传输距离短(通常小于5毫米),但效率可达70%以上,适合小功率设备。

然而,电磁感应并非无线充电的唯一解。其局限性在于对线圈对齐精度的高要求,类似于用吸管喝水时必须对准杯底,稍有偏移就会导致能量传输骤降。这催生了另一种更灵活的技术:磁场共振。

磁场共振:电磁感应的“升级版”

磁场共振技术可视为电磁感应的“远房表亲”,同样依赖磁场传递能量,但加入了“共振”这一关键机制。想象两个音叉:当发射端和接收端线圈调至相同频率时,能量会像声波共鸣一样高效传递,距离可扩展至数厘米甚至更远。这种技术牺牲部分效率(约60%)换取空间自由度,适合电动汽车等大功率场景。例如,部分动态无线充电道路通过埋设共振线圈,让行驶中的车辆持续补能,虽面临效率与成本挑战,却有望解决“里程焦虑”。

原理混淆的根源:磁场≠电磁感应

公众的误解常源于对“磁场作用”的笼统认知。电磁感应强调磁场变化产生电流,而磁场共振则利用谐振腔的磁场耦合,如同用特定节奏推秋千使其越荡越高。前者像必须贴紧的握手,后者则像隔空击掌。此外,还有射频、微波等远距离无线充电技术,它们完全脱离磁场范畴,改用电磁波传输能量,类似于Wi-Fi传数据,但当前效率较低,多用于医疗植入设备等特殊场景。

应用场景的分野

技术差异直接划定了应用边界。电磁感应主导消费电子领域,因其结构简单、成本低廉——市面上百元内的无线充电器均属此类。而磁场共振则倾向工业及车载系统,例如中兴的电动汽车无线充电方案需在底盘安装特制接收器,建设成本虽高,但省去了插拔充电枪的繁琐。未来技术融合可能成为趋势,如动态充电车道结合感应与共振技术,实现“边走边充”的无感体验。

未来展望:超越电磁感应的可能性

随着材料学突破(如氮化镓半导体提升频率稳定性)和智能控制算法发展,下一代无线充电可能突破现有范式。实验室已出现超声波、激光等新型传输方式,其原理与电磁感应截然不同,但商用化仍需攻克安全性与效率瓶颈。可以预见,无线充电技术将呈现“百花齐放”局面,而电磁感应作为奠基者,仍将在特定场景长期存在。