苹果无线充电器的原理是什么

当您将苹果手机轻轻放置在无线充电板上时,仿佛开启了一场静默的能量之舞。这场神奇的“隔空输电”背后,实则蕴含着精妙的物理原理与工程设计的智慧结晶。

核心奥秘:电磁感应法则的现代演绎

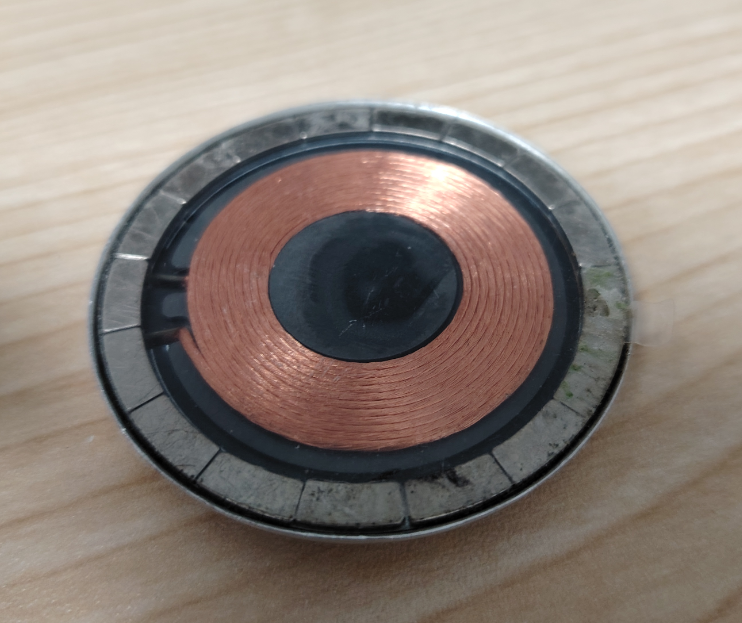

苹果无线充电系统的核心基于电磁感应原理展开。其工作机制如同微型变压器——充电底座内部的初级线圈接入交流电后,会生成高频变化的磁场。此时手机背部隐藏的次级线圈如同敏锐的能量捕手,在这跃动的磁场中切割磁感线,从而激发出电动势并形成电流。这个过程恰似两片默契配合的音乐盒发条片,通过无形的旋律传递动力。值得注意的是,这种能量转换需要精密的位置校准,就像钢琴家弹奏琴键时的精准触达,任何细微偏移都可能影响充电效率。

在硬件架构层面,整套系统由两大组件构成:发射端的充电底座承担着电能到磁场的转化任务,而接收端的无线模块则负责捕获磁场并将其还原为直流电存入电池。这种分工协作的设计既保证了安全性,又实现了用户期待的即放即充体验。相较于传统有线充电方式,它彻底摆脱了物理线缆的束缚,让桌面空间回归简洁美学。

技术演进:从基础方案到生态布局

回溯发展历程,iPhone 8系列首次引入Qi标准兼容性标志重要突破。这个由WPC组织制定的行业规范,最初仅支持5W以下的低功率传输(BPP模式),如今已扩展至15W的高功率版本(EPP模式)。这意味着无线充电终于能与有线方案比肩效能,为用户带来真正的实用化选择。特别值得一提的是MagSafe技术的革新应用,通过磁吸阵列实现自动对位功能,解决了以往因摆放偏差导致的充能中断问题,宛如给设备装上智能导航系统。

工业和信息化部于2024年9月实施的新规定更为行业发展注入强心剂。该政策不仅规范了无线电频谱使用秩序,还推动了多设备协同充电场景落地。例如在车载环境中,驾驶员可将手机、耳机甚至智能手表同时置于仪表台进行高效补能,真正实现出行途中的能量自由流动。

多元形态:不同场景下的技术适配

面对复杂多变的使用场景,苹果展现出灵活的技术路线选择能力。在短距离高精度需求的桌面场景中,电磁感应方案凭借成熟稳定的表现成为主流;而在需要更大自由度的移动场景里,工程师们正在探索磁场共振技术的可能性。后者允许设备在一定范围内自由移动仍能维持充电状态,如同蜜蜂围绕蜂巢飞舞却不中断采蜜作业。

对于追求极致便携性的用户群体,电场耦合方式提供了新思路。这种通过电容极板传递能量的技术虽然面临变压器增厚的挑战,但在穿戴设备领域展现出独特优势。想象一下未来智能戒指与充电腕带的组合应用,纤薄机身下涌动着稳定的电流脉动,这将重新定义个人电子设备的交互边界。

标准化浪潮下的生态革命

Qi标准的普及催生了跨品牌互联互通的新格局。无论是咖啡馆桌面嵌入的通用充电区,还是机场休息室配置的多协议快充站,用户都能享受无缝衔接的补能体验。更令人期待的是AirFuel Alliance推动的混合协议生态体系,它整合了电磁感应与磁场谐振的双重优势,就像高速公路上的复合车道系统,既能保障基础通行效率,又为高性能车辆开辟专属快车道。

当我们凝视着手机屏幕上跳动的电量百分比时,实际上是在见证人类突破物理限制的伟大进程。从实验室里的科学假说到消费级产品的规模化应用,无线充电技术正以优雅的姿态改写着人机交互的规则手册。或许在不久的将来,这项曾被视作科幻的技术将如同空气般融入日常生活,而今天我们讨论的原理解析,正是通向那个未来的第一把钥匙。