无线充电线圈电感量

电感量作为无线充电线圈的核心参数,如同隐形的能量导管,在磁场与电流之间架起高效转换的桥梁。这一数值并非随意设定,而是需要精密计算与反复验证的工程智慧结晶。从基础物理公式到实际工况适配,每个环节都暗藏提升传输效率的秘密。

电感量的科学定义与作用机理

根据电磁学原理,电感值(L)由公式 L=(μ×N²×A)/l 决定,其中磁导率μ代表材料的导磁能力,匝数N平方级影响能量储备,面积A和长度l则构成几何约束条件。这就像设计水管系统——管径粗细(对应匝数)、管道走向(形状选择)和材质特性(导电性)共同决定水流速度与稳定性。在Qi标准框架下,5~20μH的理想区间恰似黄金比例,既能保证足够强的交变磁场覆盖接收端,又避免因磁场过密导致涡流损耗。

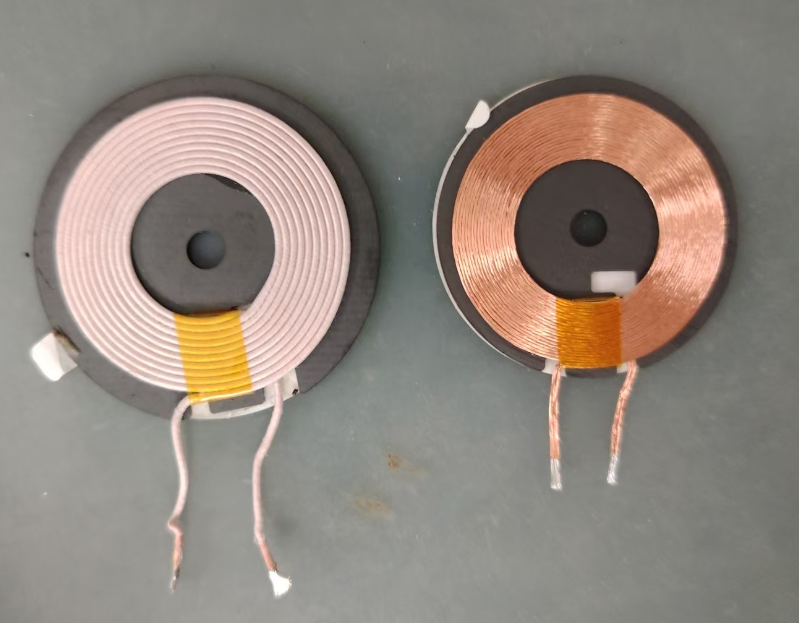

设计与制造的双重博弈

实际生产中,工程师常面临矛盾取舍:增加匝数虽能提升电感强度,但铜损随之指数级增长;减少线径可缩小体积却加剧电阻发热。以5W设备为例,15匝成为经验平衡点,而大功率机型需通过分层绕组或利兹线技术突破瓶颈。此时LC表测量不再是简单校准,而是动态调试的过程——如同调音师轻拨琴弦,让电磁振动频率与设备工作波段完美共振。

测量工具的技术革新

现代检测已超越传统万用表阶段。E4980A/AL型LCR表凭借4毫欧至100毫欧范围内的高精度阻抗测试能力,可捕捉到微米级线径差异带来的ESR变化。其等效串联电阻稳定性测试犹如显微镜下的血管造影,精准定位能量损耗节点。配合网络分析仪的频率扫描功能,工程师得以绘制完整的阻抗图谱,如同解读心电图般诊断线圈健康状态。

性能优化的关键维度

高电感不等于高性能的误区亟待破除。当电感突破临界值后,趋肤效应会使有效截面积锐减,如同拥挤车道阻碍车流。此时需引入辅助散热结构和低频补偿算法,构建多维调控体系。优质线圈还应具备低温度系数特性,确保在不同环境温度下仍能维持稳定的电磁转换效率,这好比优秀运动员无论寒暑都能保持竞技状态。

场景化应用的实践智慧

在智能手机快充场景中,扁平化设计的发射线圈需兼顾轻薄机身与高效传能,其电感量控制精度堪比瑞士钟表匠的工艺水准。电动汽车无线充电桩则采用模块化线圈阵列,通过动态调节各单元电感实现功率分配最优化。医疗植入设备的微型线圈更将电感密度推向极限,在毫米尺度内完成生命维系的能量传递。

电感量的精准把控始终贯穿无线充电技术演进脉络。从实验室里的公式推导到产线上的自动化绕制,从消费电子到工业装备,这个看似抽象的物理量正以具象化的方式重塑着能源交互方式。未来随着纳米材料和三维封装技术的突破,电感调控或将进入原子级精度时代,为无线充电开辟新的可能疆域。