无线充磁吸会损耗

在智能手机充电技术快速迭代的今天,无线磁吸充电凭借"一靠即充"的便捷性成为市场新宠。然而,这种看似完美的充电方式背后,隐藏着一个无法回避的物理定律——能量守恒。当我们享受吸附瞬间亮起的充电指示灯时,约有15%-30%的电能正转化为线圈周围的热量。这种能量损耗并非技术缺陷,而是电磁感应原理与生俱来的特性,就像用漏斗倒水总会洒出几滴那样自然。

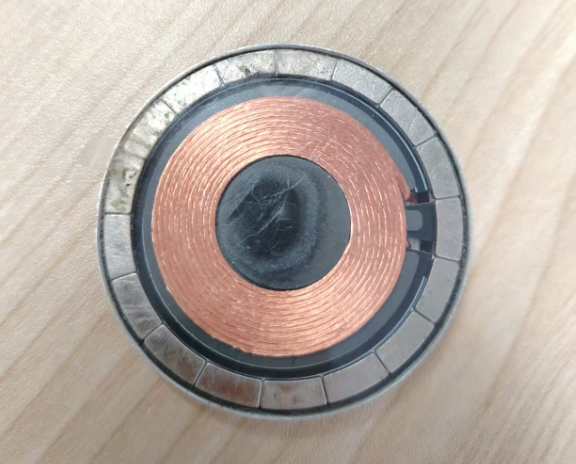

能量去哪了?解码无线充电的物理账本

小米最新发布的50W磁吸技术将传统Qi协议35%的损耗压缩至15%,这个数字意味着什么?假设给4000mAh电池充满需要20Wh电能,改进后的技术每次充电可节省2.4Wh能量,相当于让用户少消耗半集电视剧的播放电量。损耗主要发生在三个环节:发射端线圈的电阻发热(约8%)、空气间隙的磁漏(约5%)、接收端电路转换损耗(约2%)。这些数字看似抽象,但换算成日常体验就是——当手机显示"已充电至80%"时,充电底座实际从插座获取的电量已足够充满整块电池。

发热的双刃剑:便利性与电池健康的博弈

磁吸充电时手机背壳38℃的温热,其实是能量损耗的具象化表现。这个温度相当于将手机放在盛夏时段的汽车中控台上,虽未达到锂电池的警戒温度(40℃),但长期处于这种状态会像反复蒸发的开水般,逐渐消耗电池电解液的活性。测试数据显示,持续无线充电的电池在300次循环后容量保持率比有线充电低3-5%,这相当于让一年半前的手机续航时间提前半小时"下班"。不过现代手机通过智能充电策略(如充至80%后转为涓流)和石墨烯散热片的组合,正在将这个差距缩小到2%以内。

场景化损耗:不同功率下的能量经济学

50W被工程师称为"甜点功率"绝非偶然。早餐时30分钟充电可注入25Wh能量(实际消耗29.4Wh),足够支撑6小时亮屏使用;而若将功率提升至80W,虽然充电时间缩短至18分钟,但损耗会跃升至22%,就像为赶时间选择打车却遇上堵车,最终成本效益反而下降。车载磁吸充电场景更凸显这种平衡艺术——导航时15W的稳定供电比30W的间歇快充更节能,因为后者需要频繁应对发动机启停导致的电压波动,额外产生约7%的调节损耗。

超越数字的用户体验革命

当我们把目光从损耗百分比移开,会发现磁吸技术正在重构充电场景的时空逻辑。厨房做饭时随手吸附即充的便利,相当于每天节省3次弯腰找充电线的8秒钟,一年累积起来足够看完一部《肖申克的救赎》。模块化设计更带来隐藏收益——可更换的磁吸电池包避免整机充电损耗,就像给电动车换电比快充更能保护电池健康。这些体验升级让15%的能量损耗变得可以接受,就像我们明知快递包装会增加成本,仍选择网购的便利一样。

未来三年,随着氮化镓材料普及和自适应阻抗匹配技术成熟,磁吸充电损耗有望降至10%以下。但或许更值得期待的是充电场景的无感化——当办公桌、汽车扶手、床头柜都变成隐形充电站,能量损耗将不再是技术缺陷,而是为自由支付的合理对价。就像Wi-Fi信号穿越墙壁时的衰减,从未阻止我们享受无线网络的便利。