无线充电器测试标准

在数字化浪潮席卷全球的今天,无线充电技术如同毛细血管般渗透进我们的生活场景——从咖啡馆桌面到床头柜,从汽车中控台到机场候机厅。这项看似简单的“放手即充”背后,实则暗藏着精密的技术博弈与严苛的安全考量。要确保不同品牌设备间的稳定协作、用户使用时的绝对安全,就必须依托一套科学系统的测试标准体系。

检测范围:兼容并蓄的技术版图

现代无线充电器需要跨越多重协议门槛,既要支持主流的Qi标准兼容设备,又要适配AirFuel共振方案,甚至还需兼容厂商自主研发的专有协议产品。这就像交通系统中同时存在高速公路、城市道路和乡村小径,每种路径都有其特定的通行规则。检测机构如同交警,通过专业仪器设备对各类“车辆”(充电设备)进行全维度筛查,确保它们既能在专属车道畅行无阻,又能与其他系统实现有序交互。

尺寸精度:毫米级的工艺较量

工程师们手持卡尺丈量的每一组数据都关乎用户体验的成败。长宽高、厚度等参数绝非随意标注的数字游戏,而是经过反复验证的人机工程学成果。想象一下手机放在充电器上如同精密仪器对接航天器接口,哪怕细微偏差都可能导致接触不良或热量积聚。通过激光测距仪与三维扫描仪的双重校验,确保每个边角都符合设计蓝图,让设备摆放时如拼图般严丝合缝。

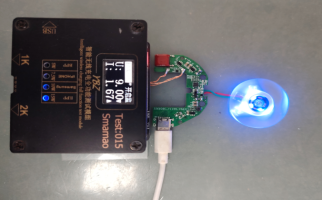

电气性能:看不见的能量舞蹈

电压电流的跃动犹如交响乐团的演奏,输入输出端的每次波动都需要精准调控。专业测试设备像经验丰富的指挥家,监测着功率曲线的每一个起伏转折。当充电器接入电网瞬间,它不仅要承受突如其来的浪涌冲击,还要维持稳定的电能输出。就像水利枢纽调节水流速度,既不能因湍急造成设备损坏,也不能因迟缓影响充电效率。这种动态平衡的把控,正是电气性能测试的核心价值所在。

互操作性:跨品牌的默契考验

不同厂商的设备如同来自世界各地的舞者,要在统一的节拍下完成复杂编排。互操作性测试就像编排一场盛大的集体舞,要求三星手机能在小米充电器上优雅起舞,苹果手表也能与华为底座完美共鸣。实验室里反复模拟真实使用场景,记录每一次能量传递的成功与失败,直至找出让所有参与者都能和谐共处的黄金法则。这种兼容性突破,本质上是对行业壁垒的技术消融。

安全防护:隐形的生命守护盾

安全标准GB/T35591构筑起多重防护网:过热保护如同智能空调的温度感知系统,一旦检测到异常升温立即启动降温程序;异物检测堪比安检仪的眼睛,能识别金属异物并及时断电避险;电磁屏蔽则像给设备穿上防辐射服,将有害干扰控制在安全区间。这些看不见的安全机制,恰似潜水员背后的氧气瓶,平时默默无声,关键时刻却能挽救生命。

站在技术演进的时间轴上回望,从最初简陋的线圈耦合到今天智能化的能量管理,无线充电标准的完善过程本身就是一部科技进化史。每一项测试指标的提升,都在推动着整个产业向更安全、更高效的方向跃迁。当我们享受着随手一放即可充电的便利时,不应忘记那些在实验室里反复推敲的数据、在标准会议上激烈辩论的细节,正是这些无形的努力,托起了现代生活的便捷之网。