无线充电器国家标准

在我国数字经济蓬勃发展的浪潮中,无线充电技术如同春雨般渗透进日常生活的各个角落。从智能手机到智能手表,从电动汽车到家居设备,这项颠覆传统供电方式的创新正在重塑人与设备的交互模式。而作为技术规范化的重要基石,国家标准就像交通规则中的信号灯系统,既保障着行业有序运行,又推动着产业生态的健康升级。

一、国标出台:为创新划定安全赛道

2020年3月1日实施的《信息技术—电子信息产品用低功率无线充电器通用规范》正是这样一套精密设计的“交通准则”。该标准通过统一技术参数、测试方法和安全指标,让不同品牌设备得以实现跨平台兼容。这好比城市道路采用标准化的车道线划分,使各类车辆都能顺畅通行而不发生碰撞。标准的制定并非束缚创新,而是为技术研发搭建起可预测的框架,如同乐谱上的五线谱,既约束音符的位置,又激发旋律的无限可能。

在实验室环境下,工程师们曾面临这样的困境:某款新设计的充电器虽能高效传输电能,却因电磁干扰导致周边设备失灵。国家标准恰似精准的导航仪,要求企业在研发阶段就必须通过严格的电磁兼容性测试,确保产品如同训练有素的信鸽,既能准确抵达目的地,又不干扰其他“飞鸟”的航线。这种前置性规范有效避免了市场出现相互制约的技术孤岛。

二、技术原理:看不见的能量之舞

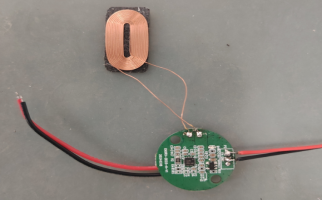

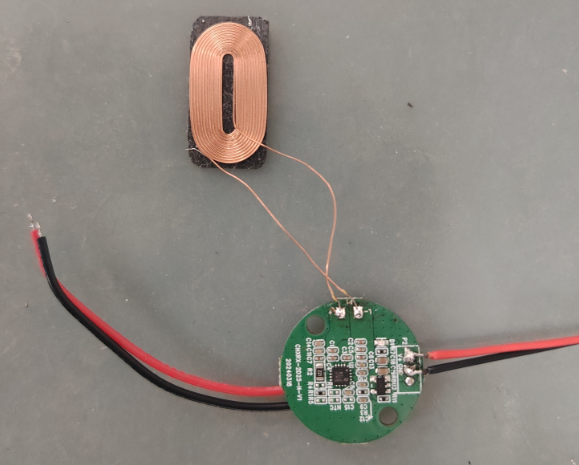

现代无线充电主要依托磁耦合与电容耦合两大物理机制。通俗来说,就像两片靠近但不接触的磁铁产生吸引力那样,发送端线圈产生的交变磁场能在接收端感应出电流。而磁共振技术则如同两位默契十足的舞伴,在特定频率下实现能量共振传递。这些看似神奇的现象背后,实则是法拉第电磁感应定律的具象化演绎。

国家标准特别规定了辐射限值,相当于给这场微观世界的能量之舞戴上了安全护具。想象一下,如果把无线电波比作泳池里的水波,那么合规产品只会泛起轻柔的涟漪,既不会造成溺水风险,也不会溅湿岸边观战的人群。这种精细化管理既保护用户健康,又维护公共频谱资源的纯净度。

三、标准体系:多元共存的生态图谱

放眼全球市场,Qi标准犹如通用语言般占据主流地位,但其并非孤军奋战。PMA、A4WP等技术路线如同不同方言区的文化表达,各自拥有独特的应用场景。我国国标在吸纳国际经验的基础上,创造性地构建了本土化解决方案。就像高铁网络既有全国统一的轨道标准,又允许不同车型根据自身特点优化设计,这种包容性架构既保证基础互联,又鼓励技术创新。

值得注意的是,标准制定者扮演着“生态园丁”的角色。他们既要修剪过长的枝蔓防止垄断生长,又要培育新苗拓展应用边界。例如针对医疗设备的特殊需求,标准会设置灵活可调的技术窗口;面对可穿戴设备的微型化趋势,则推出适配小型化模块的技术指引。这种动态平衡机制使整个产业生态系统保持旺盛生命力。

四、安全防线:隐形盾牌守护用电安全

在消费者难以察觉的层面,国家标准构筑起多重防护屏障。过热保护装置如同贴心的管家,时刻监测充电温度;异物检测功能则像敏锐的门卫,及时拦截金属物品误入充电区域。这些安全机制不是简单的开关控制,而是基于大数据建模的风险预判系统。就像天气预报通过卫星云图预测暴雨来临,智能充电器也能提前感知潜在危险并自动调整输出功率。

更深远的影响体现在产业链上游。原材料供应商必须按照国标要求提供特定等级的磁性材料,芯片制造商要开发符合规范的控制算法。这种自下而上的标准化倒逼效应,促使整个供应链形成质量共同体。当每个环节都遵循同一把尺子衡量时,最终呈现给消费者的必然是可靠稳定的产品体验。

五、未来展望:标准引领下的无限可能

随着物联网时代的加速到来,无线充电正突破单一设备的局限,向空间组网方向演进。国家标准已前瞻性地预留技术接口,如同在高速公路上设置服务区和应急车道,为车路协同、智能家居互联等场景提供基础设施支持。可以预见,未来的办公室可能出现桌面级的无线供电矩阵,会议室里的投影仪无需插线即可工作,甚至城市的路灯杆都能成为移动设备的临时充电桩。

在这场静默的革命中,国家标准既是领航员又是铺路石。它用精确的技术语言书写着行业发展蓝图,以严谨的安全规范守护着创新边界。当我们享受着随手放置即可充电的便捷时,不应忘记那些看不见的标准力量——正是它们编织成无形的网络,让科技的温度触达生活每个角落。这或许就是标准化建设最动人的模样:于无声处听惊雷,在方寸间见天地。