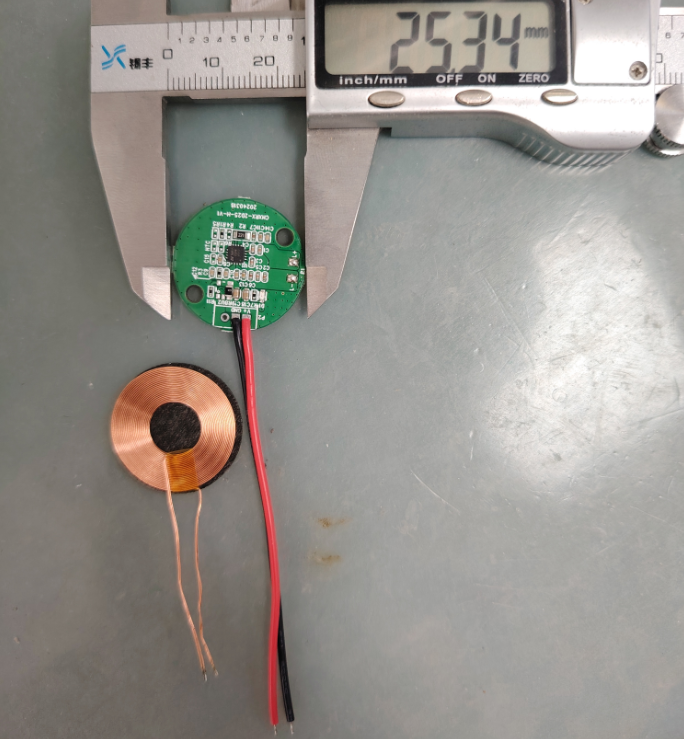

诺芯盛@无线充电接收模块

在当今快节奏的科技生活中,无线充电技术正逐渐成为智能设备的标配。从手机到耳机,再到电动玩具,这项技术的核心——无线充电接收模块,如同一个隐形的能量搬运工,默默完成从电磁波到稳定电能的转换。本文将深入解析这一模块的工作原理、技术分类以及实际应用场景,带您揭开无线充电背后的奥秘。

电磁场中的能量捕手

无线充电接收模块的第一步是捕获空间中的电磁能量。这就像用渔网打捞水中的鱼,只不过这里的“渔网”是接收线圈,而“鱼”是充电器发射的电磁波。当接收线圈(通常由铜线绕制)处于交变磁场中时,电磁感应现象会产生感应电流。这种电流最初是交流电,无法直接为设备供电,因此需要后续的“加工车间”——整流电路将其转换为直流电。有趣的是,部分高端模块(如SW5203芯片)还会在此时启动“安全检查”,通过NTC温度传感器实时监控线圈或电池状态,防止过热或过压损坏设备。

电能的精炼与配送

整流后的电能仍像未经过滤的河水,含有波动和杂波。此时滤波电路如同净水器,通过电容和电感元件平滑电流波形。紧接着,稳压电路扮演“智能调度员”的角色,将电压精准调节至设备需要的数值(例如手机常见的5V)。这一过程的关键在于稳定性:以Qi标准为例,接收模块必须将输出电压波动控制在±5%以内,否则可能触发过压保护机制强制断电。某些模块还具备“双电源智能切换”功能,当检测到有线充电接入时,会自动暂停无线充电,避免能量冲突。

四大门派的武林争锋

目前主流的无线充电技术可分为四大类型,各有其独特“内功心法”:

电磁感应式是最常见的“门派”,原理类似变压器。发送端和接收端线圈就像一对默契的舞伴,通过磁场变化传递能量,传输距离通常在5mm以内,效率可达70%-80%。

磁共振式则像声波共鸣,需要收发双方调整到相同频率。虽然传输距离能扩展到数厘米,但需要更复杂的调谐电路,成本较高。

无线电波式堪称“隔空取物”,利用微波传递能量。这种方式覆盖范围最广(可达10米),但效率仅约10%,更适合给低功耗设备供电。

电场耦合式则另辟蹊径,通过垂直方向的偶极子产生感应电场。这种技术对位置对齐要求较低,但尚未大规模商用。

藏在设备里的隐形管家

根据集成方式的不同,接收模块可分为内置式与外置式。内置式如同设备的“原生器官”,直接嵌入手机或耳机内部。以智能手机为例,接收芯片往往与电池管理系统集成,厚度可控制在0.3mm以下,但会略微增加整机成本。外置式则像可拆卸的“外挂装备”,通过USB接口或触点连接设备,虽然灵活性高,但存在额外的体积和接触损耗问题。值得注意的是,随着Qi标准的普及,现在甚至电动玩具这类小型设备也开始采用微型接收模块,充电功率已能支持到15W以上。

安全防护的铜墙铁壁

现代接收模块的安全设计堪比银行金库的多重门禁。以SW5203芯片为例,其保护机制覆盖充电全流程:整流环节有过压/欠压保护,防止电流突变;电池端设置电压阈值,避免过充损伤;温度方面则通过双路监测(芯片与线圈),一旦超过85℃立即断电。这些设计符合IEC62368国际安全标准,即使用户夜间长时间充电也能确保安全。部分高端模块还会加入“充电超时”保护,默认2小时后自动停止供电,杜绝能源浪费。

从实验室走向千家万户,无线充电接收模块的进化从未停止。未来,随着GaN(氮化镓)半导体材料的应用,模块效率有望突破90%;而自适应调谐技术的成熟,或将使充电距离扩展到整个桌面范围。当某天我们不再需要寻找充电线,只需将设备随意放在桌角就能自动补能时,请不要忘记——正是这些指甲盖大小的接收模块,正在悄然重塑我们的能量获取方式。