诺芯盛@手机无线充电模块厂家

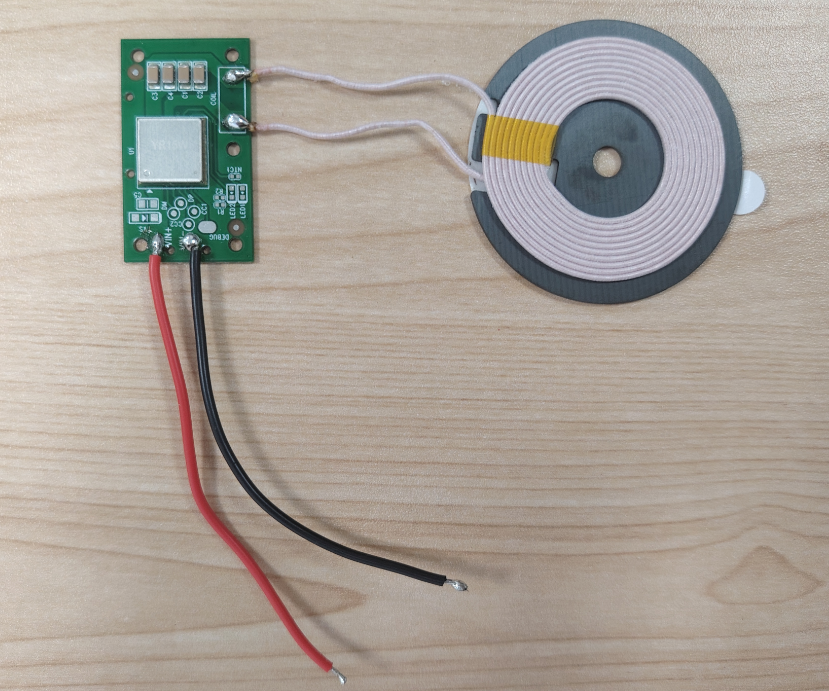

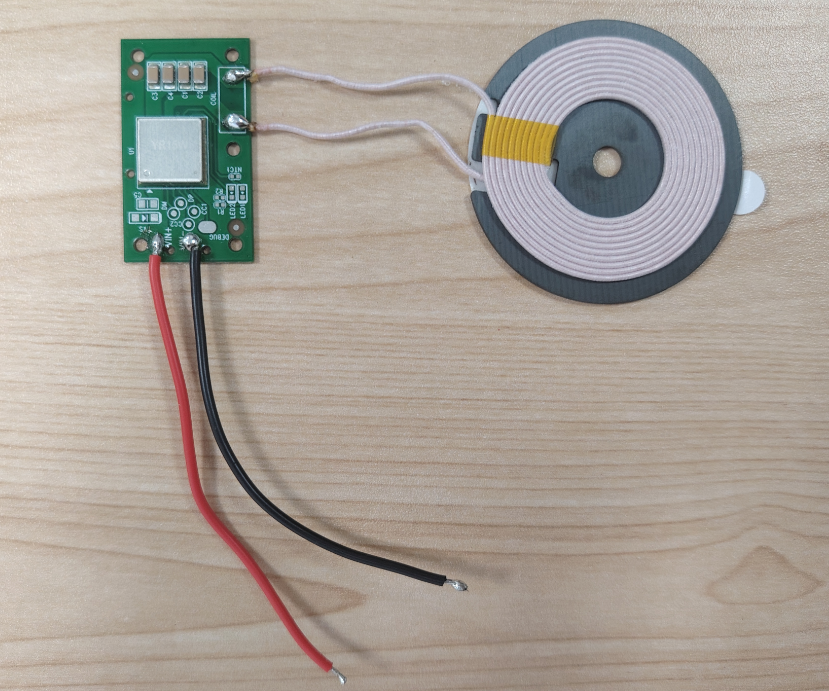

当手机轻轻贴近车载支架或桌面充电板,指示灯亮起的瞬间,电能便通过看不见的磁场完成了传递。这种看似简单的无线充电体验背后,隐藏着一个由芯片、线圈、电路构成的精密系统,而支撑这套系统的核心——无线充电模块,正成为消费电子领域竞争最激烈的战场之一。

市场增长:从百亿到千亿的进化之路

2023年全球车载手机无线充电模块市场规模已达84.07亿元,这个数字相当于当年中国新能源汽车销量的三分之一。而到2030年,这个市场将如滚雪球般膨胀至348.6亿元,相当于每年都能“再造”一个中等规模科技企业的体量,复合增长率高达23.3%。这种爆发式增长背后,是新能源汽车渗透率提升带来的车载场景革命,以及消费者对无束缚充电体验的强烈需求。

如果把时间倒回五年前,市面上的无线充电器还像笨重的“充电板砖”,功率普遍停留在5W水平。如今,在咖啡厅、机场贵宾室甚至汽车中控台,支持15W甚至50W快充的无线充电设备早已成为标配。这种进化背后,是主控芯片性能的指数级提升。

芯片:无线充电的“心脏”之战

在无线充电系统的“人体结构”中,主控芯片犹如控制全身的中枢神经。国际巨头德州仪器(TI)开发的5W接收芯片,曾像精密的瑞士手表机芯,主导着早期市场格局。这类芯片通过精确控制电磁场转化效率,将能量损耗控制在10%以内,相当于把传统充电器的“漏电”问题变成了可控的“滴水工程”。

但这场技术竞赛的转折点出现在中国厂商入场后。美芯晟推出的无线充电芯片方案,就像给系统装上了智能大脑,能实时监测充电状态并调整能量输出。劲芯微的研发团队则突破了多层线圈阵列技术,让充电效率从“单车道通行”升级为“立体交通网”。国产芯片的突围,直接推动了模块成本下降30%,使得百元内的无线充电器成为可能。

产业链版图:从芯片到终端的合纵连横

在产业上游,凌通科技专注于发射端控制芯片研发,其产品如同无线充电领域的“交通指挥中心”,能精准协调多个设备同时充电时的磁场分布。这种技术突破让办公桌上的多设备充电板不再是概念产品,而是真正走进了消费市场。

中游模块制造领域,老牌厂商罗马仕的转型颇具代表性。这个以移动电源起家的品牌,将锂电池管理经验与无线充电技术结合,开发出可自动识别设备协议的智能模块。就像给充电器装上了“翻译官”,能让不同品牌的手机都能获得最佳充电效率。

而在车载场景这个特殊战场,模块厂商需要解决震动、温控、电磁干扰三重难题。某头部企业开发的汽车专用模块,内置的减震结构能承受2.5G加速度冲击,相当于在过山车环境下仍能稳定工作。其散热系统采用航天级相变材料,可将工作温度始终控制在45℃以下,避免出现手机“铁板烧”的尴尬。

未来战场:速度与安全的平衡艺术

站在2025年这个时间节点,无线充电技术正在经历从量变到质变的关键跃迁。下一代模块将集成生物识别功能,当检测到钥匙、硬币等金属异物时,能在0.3秒内切断供电——这种安全防护级别,相当于给充电过程配备了“数字保镖”。在效率维度,氮化镓材料的应用让模块体积缩小40%的同时,峰值功率突破80W,足以在30分钟内给旗舰手机充满电。

更值得关注的是跨界融合带来的想象空间。某实验室曝光的原型产品,将无线充电模块与智能家居中控台合二为一,充电过程同时完成数据传输。这种设计就像给手机充电时顺带做了次“数据SPA”,预示着充电器正在从工具进化为智能终端。

在这个充满技术博弈的领域,国产厂商已构建起覆盖芯片研发到终端应用的全产业链版图。当全球每10台无线充电设备中就有4台搭载中国方案,这场关于能量传输效率的竞赛,早已超越单纯的技术较量,成为智能制造实力的重要标尺。或许不久的将来,我们不仅会忘记充电接口的形状,更将见证电能传输方式的新革命——而这一切,都始于那些藏在设备深处的精密模块。