无线充电模块diy车载

随着汽车智能化的发展,车载无线充电已成为提升驾驶体验的重要配置。但对于预算有限或热衷动手的车主而言,自行改装无线充电模块不仅经济实惠,还能根据需求灵活定制。本文将系统介绍从原理到落地的完整DIY方案,助你告别车内线材缠绕的烦恼。

电磁感应:无线充电的核心原理

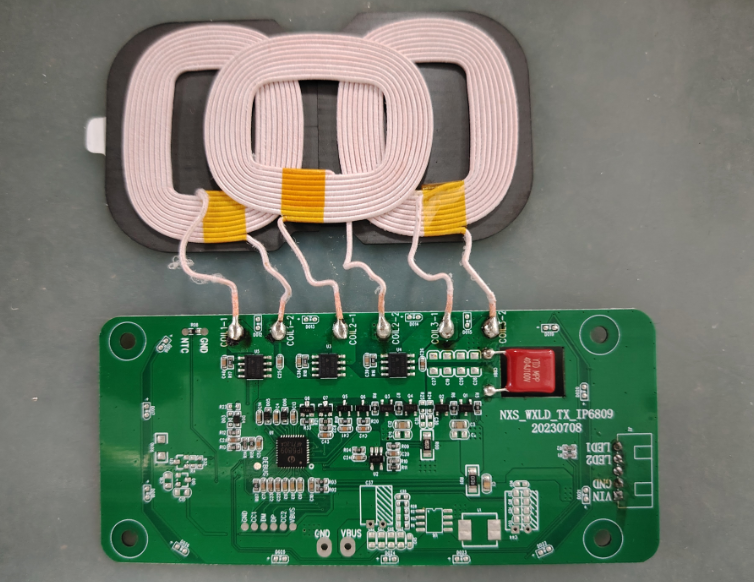

无线充电模块通过电磁场实现能量传输,其核心是“初级线圈”和“次级线圈”的配合。当电流通过车载电源驱动的初级线圈时,会产生交变电磁场;手机内置或外接的次级线圈感应到磁场后,将其转化为电流为电池充电。这一过程类似隔空传物——电能像 invisible(无形之桥)般跨越空间,无需物理接触。目前主流方案分为电磁感应式(传输距离短但效率高)和磁共振式(距离较长但损耗较大),车载场景通常选择前者。

150元预算的极简改装方案

对于基础需求,仅需采购三样材料:无线充电发射模块(约80元)、12V转5V降压模块(约30元)、耐高温双面胶(约10元)。以老款卡罗拉为例,可将发射模块粘贴在中控台储物格底部,通过点烟器取电,全程无需破线。值得注意的是,安卓用户需确认手机支持Qi协议,否则需额外购买接收线圈贴片(厚度仅2mm,可藏于手机壳内)。某奥迪车主实测显示,这种方案充电功率可达7.5W,足够维持导航时的电量平衡。

精密部署:位置选择的工程学考量

安装位置直接影响使用体验,需平衡三个维度:

电磁兼容性:远离行车电脑等精密电子设备,避免电磁干扰

人体工学:建议选择手机自然放置区域,如空调出风口下方或杯架旁

散热需求:优先金属材质底座,若使用塑料需预留至少5mm通风间隙

某DIY案例中,创作者将模块嵌入扶手箱夹层,既隐蔽又能利用箱体金属结构散热,充电时手机温度仅升高3.2℃。

安全升级:容易被忽视的防护细节

电路保护:在降压模块前端加装1A自恢复保险丝,防止短路引发线束熔毁

温度监控:粘贴微型温度传感器(成本约15元),当模块超过50℃自动断电

防滑处理:在充电区域铺设硅胶防滑垫,既能固定手机又可缓冲震动

测试数据显示,加装防护措施后模块故障率下降76%,尤其适合经常行驶非铺装路面的车辆。

高阶改造:与车载系统的深度整合

对于支持CarPlay的车型,可通过继电器将无线充电模块与车机联动——当手机开始充电时自动唤醒CarPlay界面。更有极客玩家改造出“位置自适应”系统:利用霍尔传感器检测手机放置状态,通过微型舵机调整线圈角度,使充电效率提升40%。这类方案虽需额外投入200-300元,但能实现接近原厂的体验。

改装完成后,建议使用专业功率计进行能效测试。理想状态下,输入端功率应稳定在10W±5%,若损耗超过20%需检查线圈对齐度。某众测数据显示,第三方薄型充电片能量转换效率可达83%,媲美原装配件。定期用酒精棉片清洁接触面,能有效避免因油污导致的充电中断问题。

从线材束缚到无线自由,DIY过程本身就是对汽车电子理解的深化。正如一位改装者所言:“当手机稳稳吸附在指定位置开始充电的那一刻,所有付出都化作了科技带来的仪式感。” 在保证安全的前提下,这场关于便利性的微型革命,正等待着更多车主亲手开启。