无线充电发射线圈有正反吗?

无线充电技术如今已成为智能手机、电动汽车等设备的重要功能之一,但许多用户对其核心组件——发射线圈的工作原理仍存在疑问,尤其是“线圈是否有正反面之分”这一细节。本文将结合技术原理与实际应用场景,为您揭开这一问题的答案。

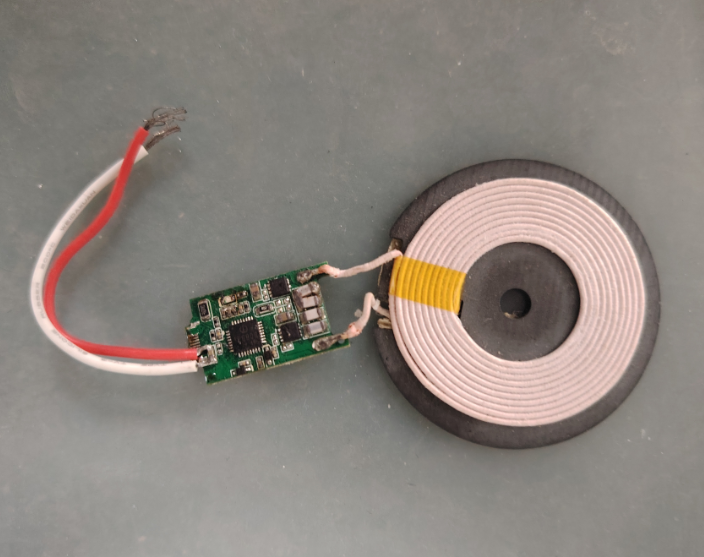

无线充电线圈的基础结构

发射线圈的本质是一个由导线绕制成的环形结构,其核心功能是通过电磁感应原理传递能量。与传统的电池触点不同,线圈通过交变磁场实现非接触式能量传输,这一过程类似于“隔空传电”。从物理结构来看,标准QI协议的发射线圈通常采用扁平化设计,内部导线以螺旋状均匀排布,这种对称性决定了其正反面在大多数情况下并无本质区别。例如,将手机放置在无线充电板上时,无论线圈朝上或朝下,只要设备进入有效磁场范围即可触发充电,这就像阳光照射物体时不会因为光线角度不同而影响受热效果。

发射端与接收端的功能差异

需要明确的是,虽然发射线圈和接收线圈结构相似,但功能存在根本差异。发射线圈仅负责产生电磁场(如同广播塔发射信号),而接收线圈则用于捕获磁场并转换为电能(类似收音机接收信号)。这种单向性决定了发射线圈无需像电池电极那样区分正负极,其工作模式更接近于“能量发射器”而非“能量存储器”。值得注意的是,某些定制化线圈可能因特殊需求(如电动汽车的高功率传输)会采用分层设计,但这类结构通常通过铁氧体片等材料优化磁场分布,而非通过正反面实现功能区分。

隔磁片的作用与安装误区

在实际生产中,发射线圈常会搭配隔磁片使用,这种材料的作用类似于“磁场导向板”,能够防止能量向非目标方向扩散。有观点认为隔磁片的粘贴面代表线圈的正反面,但技术文档明确指出:隔磁片的安装方向对线圈性能几乎没有影响。这就像给窗户贴隔热膜时,膜的内外朝向不会改变其阻挡紫外线的本质功能。不过,若隔磁片未完全覆盖线圈区域,可能导致局部磁场泄漏,这种情况下属于安装失误而非正反面问题。

特殊场景下的方向优化

对于追求极致效率的场景,如电动汽车无线充电系统,研究人员会通过拓扑结构设计实现磁场自动调谐。这类系统可能采用三对正交排列的线圈组合,通过实时监测耦合系数动态调整发射方向。这种精密设计类似于舞台追光灯自动跟踪演员移动,虽然涉及方向优化,但本质仍是提升能量传输效率,而非区分线圈的物理正反面。普通消费级设备的发射线圈因功率较低,通常无需此类复杂设计。

用户操作中的实用建议

日常使用中,影响充电效率的关键因素是发射与接收线圈的对位精度,而非方向选择。实验数据显示,当两线圈中心偏移超过5毫米时,效率可能下降30%以上。这就像用放大镜聚焦阳光,焦点偏离会导致热斑分散。因此,厂商更建议用户关注设备摆放位置,部分产品会通过LED指示灯或声音提示辅助对位。对于DIY爱好者而言,若自行改装无线充电模块,需注意线圈与隔磁片的整体封装强度,避免因物理变形导致磁场分布异常。

从技术演进来看,未来无线充电线圈可能朝着两个方向发展:一是通过柔性电路板实现曲面贴合,使充电设备融入家具、汽车内饰等场景;二是借助中继器技术突破空间限制,实现“任意位置高效充电”。这些创新将进一步淡化物理方向的限制,最终让用户享受到“放下即充”的无感体验。正如Wi-Fi信号覆盖无需考虑设备朝向,无线充电技术的终极目标正是达到这种自然交互状态。