诺芯盛@低成本无线充电芯片

随着智能手机和智能家居设备的普及,无线充电技术从高端功能逐渐成为大众需求。然而,实现这一功能的核心——无线充电芯片的成本,一直是厂商和消费者关注的焦点。如何在保证性能的前提下降低成本?本文将深入剖析当前市场上的低成本无线充电芯片方案,并探讨其技术原理与应用场景。

无线充电芯片的核心:效率与成本的平衡术

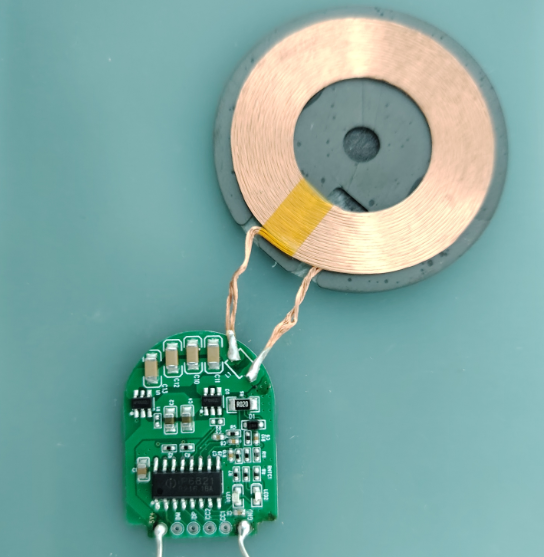

无线充电芯片如同交通枢纽的调度中心,既要管理能量传输的“车流”(功率分配),又要确保“道路”(电路)畅通无阻。低成本方案通常通过两种路径实现:一是简化协议支持,例如专注于Qi标准这一“通用语言”,避免兼容多协议带来的设计冗余;二是采用高度集成的SOC(系统级芯片)设计,将功率调节、协议解码等功能压缩到单一芯片中,减少外围元件数量。例如英集芯的IP6801芯片,通过H桥架构和外挂MOS管的组合,在支持15W功率的同时降低了整体方案成本。

低功耗场景的性价比之王:5W方案

对于智能手表、蓝牙耳机等小型设备,5W无线充电已能满足需求。这类芯片方案常采用“减法哲学”——保留基础Qi认证功能,剔除大功率模块。诺芯盛推出的IP6825芯片便是典型代表,其成本控制在同类产品中极具竞争力,特别适合充电座、桌面配件等对价格敏感的消费级产品。这类方案如同城市共享单车,虽不能像汽车(高功率方案)般快速,却能以极低的部署成本解决最后一米充电需求。

中功率市场的破局者:15-50W集成方案

当充电对象升级为智能手机或平板时,功率需求相应提升。新一代低成本芯片通过动态功率调节算法,像“智能变频空调”般按需分配能量。例如美芯晟MT5815在支持50W高功率的同时,集成USB-PD协议和64K存储单元,通过QFN封装工艺降低生产成本。而前文提到的IP6801则采用“外挂MOS管”设计,这种类似“外包团队”的策略,既满足15W需求,又避免了内置大功率元件带来的成本飙升。

认证与兼容性:看不见的成本杀手

Qi认证如同无线充电领域的“ISO认证”,虽会增加测试费用,但能显著降低后续兼容性纠纷带来的隐性成本。部分厂商通过“协议解码”技术实现私有协议兼容,例如某芯片通过动态负载调制技术,既能满足标准Qi设备,又可适配品牌私有快充协议。这类似于同时掌握普通话和方言的翻译官,用一套硬件解决多语言沟通问题。

未来趋势:算法驱动的成本优化

2025年即将量产的某芯片方案显示,动态功率调节算法正成为降低成本的新突破口。通过实时监测接收端需求,芯片可以像“精算师”般精确匹配输出功率,避免能量浪费。这种软件定义硬件的思路,可能让未来低成本芯片在保持硬件简化的同时,通过算法升级拓展应用场景。

从技术演进来看,低成本无线充电芯片的竞争已从单纯的价格战,转向架构创新与系统级优化的综合较量。对于厂商而言,选择方案时需要像搭配营养餐般平衡功率、认证与成本;而对消费者来说,认清自身需求才能避免为冗余功能买单。随着技术持续迭代,“无线充电自由”或许很快不再是奢望。