7.5w Qi无线充电

在移动设备成为生活核心的当下,充电技术持续迭代,7.5W Qi无线充电作为兼顾实用性与安全性的技术方案,正逐步渗透至用户日常。从苹果官网技术规格页面可知,iPhone 15系列四款机型对Qi无线充电功率仍限制在7.5W,而MagSafe充电可达15W。这一配置虽非行业顶尖,却在兼容性、稳定性与设备保护之间找到了平衡点,成为多数手机用户的理想选择。

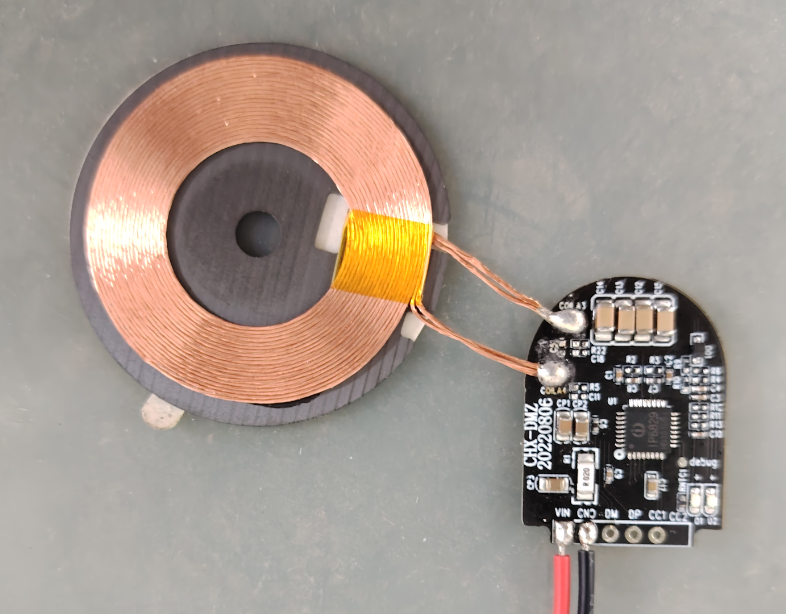

一、技术原理:电磁感应的能量传递密码

Qi无线充电的核心原理是电磁感应——当电流通过发射端线圈时产生交变磁场,接收端线圈切割磁感线生成感应电流,从而完成能量传输。7.5W的功率输出恰似一条 “隐形导线”,既避免了有线充电的接口损耗,又规避了高功率快充可能引发的发热风险。以贝尔金BOOST↑CHARGE™无线充电板为例,其不锈钢结构与精密线圈设计,能让能量转化效率稳定维持在较高水平,如同为手机配备了一位“隐形电力管家”。

二、实际表现:适配性与场景化体验的双重突破

7.5W的充电速度看似温和,实则精准匹配了用户的日常使用节奏。给iPhone充电时,它每小时输送的电量约等于播放1小时视频或通话3小时所需的能耗;即便是支持更高功率的安卓机型,也能在该模式下保持电池健康度。这种“细水长流”的充电逻辑,尤其适合夜间床头、办公桌等长时间低强度补电场景——想象一下,睡前将手机轻放于充电板,次日清晨即可收获满格电量,全程无需插拔数据线。

值得注意的是,该技术对设备外壳的包容性极强。即便手机佩戴普通保护壳,也能正常触发充电协议,LED指示灯会实时反馈充电状态,避免反复调整位置导致的接触不良。这种“无感化”操作体验,正是无线充电区别于传统方式的独特优势。

三、市场定位:政策导向下的理性选择

近年来,无线充电领域的政策调控深刻影响着技术演进方向。2022年生效的行业征求意见稿曾将国内无线充电功率上限设为50W,促使厂商转向技术研发而非单纯堆砌参数;后续新规放宽至80W后,头部品牌仍未盲目追求峰值功率,转而优化能效管理。在此背景下,7.5W方案凭借成熟的技术体系与合规的安全性,成为消费级市场的优选配置。

对比安卓阵营部分机型激进的百瓦级无线快充,苹果系产品更倾向于采用保守策略。这既是对欧盟等地法规要求的响应,也是基于用户体验的综合考量——毕竟,极少有用户会因短暂等待十几分钟充满电而放弃长期使用的可靠性。正如同高速公路限速并非为了制约性能,而是保障整体通行安全,7.5W的标准恰似一道无形的安全屏障。

四、未来展望:标准化进程中的价值重构

随着Qi2标准的推广落地,新一代无线充电技术将在确保设备兼容性的基础上提升能效转化率。尽管当前iPhone 15系列尚未开放更高功率的Qi2协议支持,但产业链已开始布局相关解决方案。可以预见的是,未来的无线充电将朝着“智能适配+动态调节”方向发展,既能根据设备需求自动切换最佳功率模式,又能通过温控系统防止过热现象发生。

在此趋势下,7.5W的基础功率段仍将占据重要地位。它不仅是连接新旧技术的桥梁,更是大众消费者最容易感知的创新成果。就像电动汽车的续航里程不断增加,但充电桩的网络密度才是决定用户体验的关键因素一样,无线充电的真正价值不在于某一台设备的瞬时速度,而在于构建无处不在的便捷能源生态。

当我们讨论7.5W Qi无线充电时,本质上是在探讨科技与人性的契合点。这项技术没有炫目的参数光环,却用扎实的工程学智慧解决了用户的痛点——它让充电变得像呼吸般自然,却又始终保持着必要的边界感。或许这才是科技创新应有的温度:不追求极致的速度狂热,而是在每一次触碰之间,传递恰到好处的能量关怀。