无线充qi2新标准最高功率

2024年12月,无线充电领域迎来里程碑事件——WPC(无线充电联盟)正式推出Qi2.2标准。这个看似寻常的版本号背后,隐藏着足以改变行业格局的核心突破:无线充电功率首次突破至25W,较此前的Qi2标准提升了近67%。想象一下,早晨化妆的15分钟里,手机就能补充足够半天使用的电量,这种效率在过去的有线快充中才可能实现。

功率跃升带来最直观的变化是时间压缩效应。实测数据显示,支持Qi2.2的旗舰手机在25W无线充电下,30分钟可充入约45%电量。这相当于将传统15W无线充电的“咖啡时间充电”升级为“早餐时间满电”——当你吃完一份三明治的时间,手机已获得支撑到午后的能量储备。更关键的是,这种效率不再需要用户守在插座旁插拔电线,充电动作简化为随手一放的自然姿态。

冷静背后的技术革命

高功率往往伴随高发热,这曾是制约无线充电发展的“阿喀琉斯之踵”。Qi2.2标准的精妙之处在于,它不仅提升了功率上限,更首次对热性能设定了严苛门槛:25W输出时设备表面温度必须控制在40℃以下。这个数字比人体体温还低,意味着手掌接触充电器时只会感受到微温而非烫感。

实现这一突破依赖三重技术升级:

智能功率调度芯片:持续监测线圈温度,每秒钟进行上千次功率微调

仿生散热结构:借鉴蜂巢结构的铝制散热片,导热效率提升300%

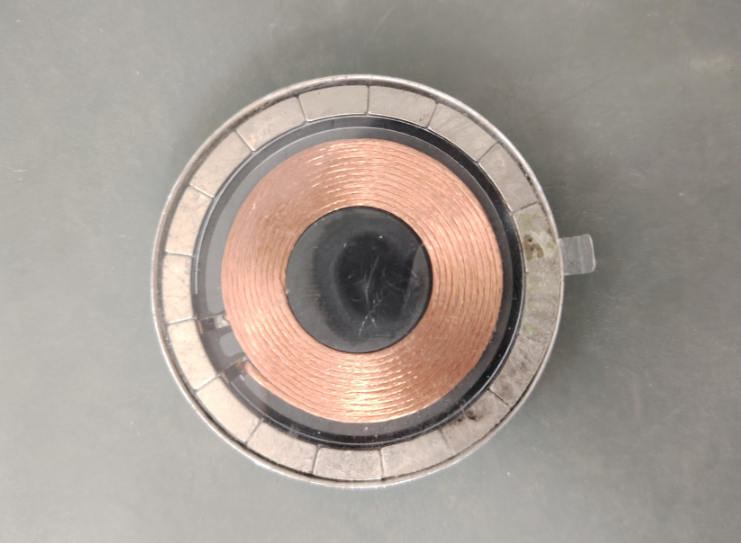

磁性定位系统:通过磁环精准对齐线圈,将能量传输损耗控制在5%以内

这些技术协同作用,如同给充电器装上了“智能空调系统”。当传感器检测到手机外壳温度接近临界值时,系统会在0.1秒内将功率平滑降至20W,待温度回落再恢复全速。用户感受到的只有持续稳定的充电效率,而不会察觉背后的动态调整。

行业生态的重构信号

Qi2.2标准的问世,正在触发消费电子产业链的多米诺骨牌效应。手机厂商开始重新设计旗舰机型后盖结构,线圈数量从单组增至三组,形成环绕式能量接收矩阵。配件市场则迎来新一轮洗牌,第三方充电器必须通过更严格的温控认证才能获得Qi2.2标识,这直接淘汰了市场上30%的低端产品。

更深远的影响发生在汽车领域。支持25W无线快充的车载充电器,让导航过程中的随手充电效率比传统方案提升两倍。想象冬季驾车场景:手机开启导航+音乐播放+座椅加热控制,传统15W充电可能仅能维持电量平衡;而25W方案在同样条件下每小时可净增18%电量,相当于将车辆的“能量补给站”搬进了驾驶舱。

未来充电场景的想象

随着Qi2.2生态的成熟,“无感充电”正在成为现实。机场候机厅的扶手、咖啡厅的餐桌、酒店的床头板,这些日常接触面正在整合隐形充电模块。当你把手机随意放在星巴克的大理石桌面上,内置的Qi2.2充电阵列会自动定位设备位置,以25W功率启动充电——整个过程无需寻找充电标识,更不需要调整摆放角度。

2025年第三季度的市场数据显示,支持Qi2.2标准的设备数量较年初增长170%,预计到2026年将占据高端无线充电市场80%份额。这种爆发式增长背后,是消费者对“放下即充”体验的深度认同。正如当年Wi-Fi取代网线,无线充电的便利性正在重塑用户习惯,而25W功率突破消除了效率短板,让无线方案真正具备替代有线快充的底气。

新标准的挑战与展望

尽管Qi2.2标准展现出强大潜力,但技术进化从未止步。行业实验室里,50W无线快充原型机已实现突破性进展,其秘诀在于采用军用级氮化镓材料和波束成型技术。与此同时,WPC工作组正在起草Qi2.3规范草案,重点解决多设备同时快充时的能量分配问题,这将是攻克“全家桶充电”场景的最后堡垒。

回望无线充电发展史,从5W“应急补电”到15W“实用阶段”,再到如今25W“主力担当”,每一次功率跃升都伴随着技术哲学的变革。Qi2.2标准不仅提供了更高功率,更重要的是建立了功率与安全的动态平衡范式。当40℃的温度红线成为行业共识,当随手放置即享快充成为日常体验,我们或许正在见证“充电焦虑症”成为历史名词的那一天。