车载支架无线充电器的原理

在当代快节奏的生活中,车载无线充电支架已成为许多车主的出行必备品。它不仅能摆脱数据线的缠绕困扰,还能在驾驶过程中实现“放上去就充”的便捷体验。这种看似简单的科技产品,背后实则隐藏着百年电磁学原理与现代工程技术的精妙结合。

从法拉第的发现到现代无线充电

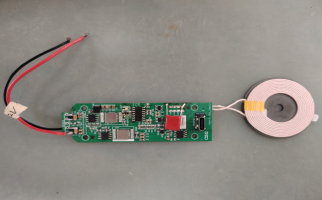

1831年,英国科学家迈克尔·法拉第首次观察到电磁感应现象——当导体切割磁感线时,导体中会产生电流。这一发现如同播下了一粒种子,经过近两个世纪的培育,最终生长为今天无线充电技术的参天大树。车载无线充电支架的核心原理正是基于这一经典物理现象:发射端线圈(充电支架内)通入交流电后,会产生不断变化的磁场;当手机内置的接收线圈进入该磁场范围时,磁能便转化为电能,实现隔空充电。这个过程就像两个默契的舞者,发射端通过磁场“传递信号”,接收端则精准捕捉这些“舞步”并转化为能量。

Qi标准:无线充电的通用语言

目前主流的车载无线充电设备普遍采用Qi(读作“气”)标准,这是由无线充电联盟(WPC)制定的国际通用规范。该标准将工作频率限定在110-205kHz范围内,既保证能量传输效率,又避免对其他车载电子设备造成干扰。想象一下,这个频率范围就像是专门为电能传输开辟的“高速公路”,既不会“堵车”(干扰),又能保持“车速”(效率)。随着技术进步,支持Qi标准的设备已从最初的智能手机扩展到电动牙刷、美容仪等多元产品线,而车载场景因其特殊的移动需求,成为Qi技术落地的重要突破口。

智能化的现代演进

新一代车载无线充电器已不再是简单的能量中转站。通过智能感应技术,设备可以自动识别手机位置并调整磁场分布,就像拥有“触手”的智能管家,确保手机无论以何种角度放置都能获得最佳充电效率。部分高端型号更集成了应急电源功能,内置的大容量电池可在车辆无法启动时提供紧急电力支持,甚至配备充气泵应对轮胎漏气等突发状况。这种多合一设计犹如为爱车配备了一个“能源急救箱”,将实用性与安全性提升到新高度。

速度与安全的平衡艺术

早期无线充电常被诟病速度慢,如今66W大功率无线快充技术的应用彻底改变了这一局面。实测数据显示,采用该技术的车载设备能在15分钟内为手机充入50%以上电量,充电效率已媲美传统有线方式。这种进步类似于将乡间小道升级为双向四车道,让电能传输的“车流”更加畅通无阻。但功率提升也带来了散热挑战,优质产品会通过多层温度传感器和智能功率调节系统来确保安全,就像给充电过程安装了“空调系统”,随时监测并调节“体温”。

从实验室到方向盘旁的旅程

将电磁感应原理转化为可靠的车载产品,工程师们需要攻克三大难关:振动环境下的稳定性、极端温度下的可靠性,以及电磁兼容性。实力厂商会进行包括高温老化、振动测试、跌落实验等在内的数十项严苛检测,确保设备在-30℃的雪原或50℃的沙漠中都能稳定工作。这相当于给无线充电器打造了一副“钢铁之躯”,使其能够适应各种复杂用车场景。

随着技术成熟和成本下降,车载无线充电器正从高端选装件逐步发展为新车标配。从原理上看,它完美诠释了“最简单的往往最有效”的工程哲学——用19世纪发现的物理定律,解决21世纪的移动用电需求。下次当您轻轻放下手机即刻开始充电时,或许能感受到这场跨越时空的科技对话:法拉第的线圈仍在振动,只是如今它藏在了方向盘旁那个不起眼的支架里。