无线充电手机发烫怎么回事

无线充电技术为生活带来便捷的同时,手机发烫现象也逐渐成为用户关注的焦点。这一现象并非偶然,而是由多重因素交织而成的复杂结果。

能量转换效率低下是核心症结

无线充电依赖电磁感应原理传递电能,但线圈间的磁场耦合必然伴随能量损耗。就像水流经管道时会因摩擦生热一样,发射端与接收端的线圈电阻在通电过程中持续产生热量。实验数据显示,典型无线充电系统的效率仅维持在70%-85%,剩余能量几乎全部转化为热能堆积在设备内部。若此时手机还运行着导航、游戏等高负载应用,处理器和屏幕的额外发热无异于“火上浇油”,形成双重热源叠加效应。这种能量浪费不仅造成资源消耗,更让手机成为手持式的微型暖手宝。

物理接触不良加剧热量滞留

许多用户习惯带着保护壳使用无线充电器,却不知这层屏障正在悄悄破坏散热平衡。当手机背面与充电板之间存在间隙时,如同给热量穿上了保暖内衣——空气作为绝热介质阻碍了自然对流散热。特别是金属材质的手机壳,其导热特性反而会将外部热量反向传导至机身内部,形成恶性循环。就像冬天穿湿棉袄御寒反被冻僵的道理,不当的配件选择正在无意识中放大发热问题。

电池健康的隐形杀手

锂电池对温度异常敏感的特性决定了高温环境会加速其老化进程。研究表明,当电池舱温度超过35℃时,电解液分解速度呈指数级增长,电极材料结构也逐渐松动变形。这好比反复折叠纸张导致折痕加深,每次高温充电都在微观层面损伤着电池性能。更值得警惕的是,无线充电特有的“随放随充”模式使电池长期处于浅充放电循环状态,配合涓流浮充带来的持续高压,犹如让运动员永远保持在冲刺前的预备姿势,日积月累必然影响续航耐力。

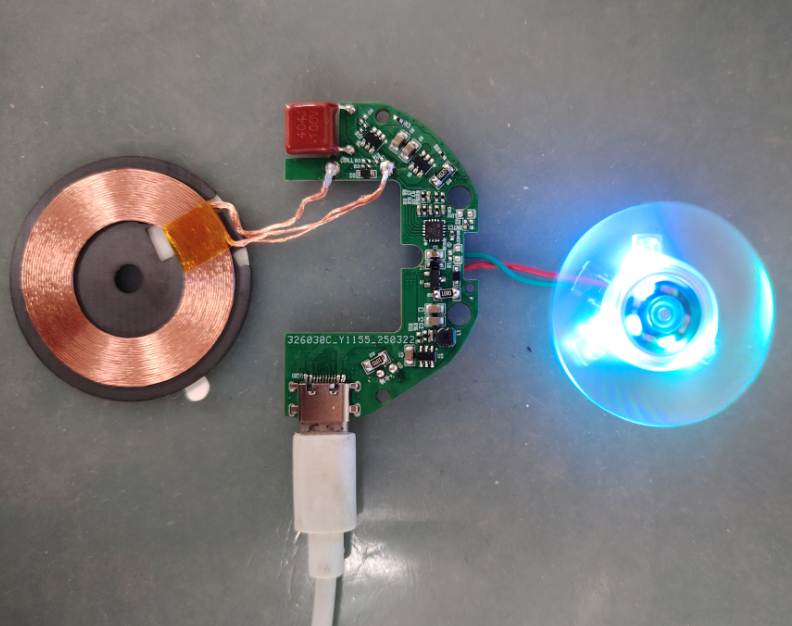

硬件设计的先天局限与后天补救

主流方案通过加装主动散热装置突破瓶颈。例如在充电底座集成微型涡轮风扇,配合精密打孔的导流面板构建风道系统。这种改造如同给电脑加装水冷排,通过强制对流带走积聚的热量。实测数据显示,配备50瓦快充模块和辅助散热系统的改装方案,可比原厂15瓦配置降低约12℃的工作温度。不过此类改动需要权衡美观与实用性,毕竟在手机背部开孔打洞并非所有人都能接受的设计语言。

科学使用习惯决定设备寿命

避免边充边玩的多任务操作堪称最有效的降温策略。当用户指尖在屏幕上飞速滑动时,SoC芯片正以满负荷状态运算图形数据,此时叠加无线充电产生的热量,就如同让厨房灶台同时开启所有炉眼烹饪。建议采用定时断电法:设置夜间自动关闭充电器,既防止过夜持续发热,又能减少不必要的深度放电循环。定期清理充电接触面的灰尘异物也至关重要,这些微小颗粒相当于在电路板上涂抹了绝缘膏,直接影响能量传输效率。

从能量守恒定律到热力学第二定律,无线充电的发热本质是物理规律的必然体现。理解这些科学原理并非要因噎废食放弃新技术,而是倡导建立理性的使用认知。就像驾驶汽车需要掌握换挡时机,合理控制充电功率、优化散热环境、培养良好使用习惯,才能让科技真正服务于生活品质的提升。毕竟,智能手机作为精密电子设备,其健康状态直接关系到用户体验与安全隐患。当我们学会与热量共处,便能在享受无线自由的同时,守护好手中这块数字时代的“心脏”。