无线充电技术原理及电能转换率

当智能手机轻轻放置在充电板上,机身与金属触点毫无接触的瞬间,屏幕却亮起充电提示,这看似魔法的场景实则源自百年前发现的物理定律。现代无线充电系统如同搭建了一座无形的能量桥梁,让电子在电磁场的操控下完成跨空间迁移,这种将物理定律转化为日常便利的技术革新,正在重塑人类与电能互动的方式。

磁场交响曲:电磁感应如何传递能量

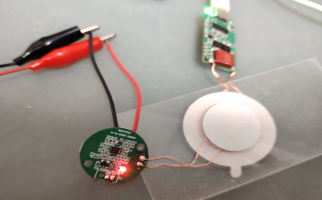

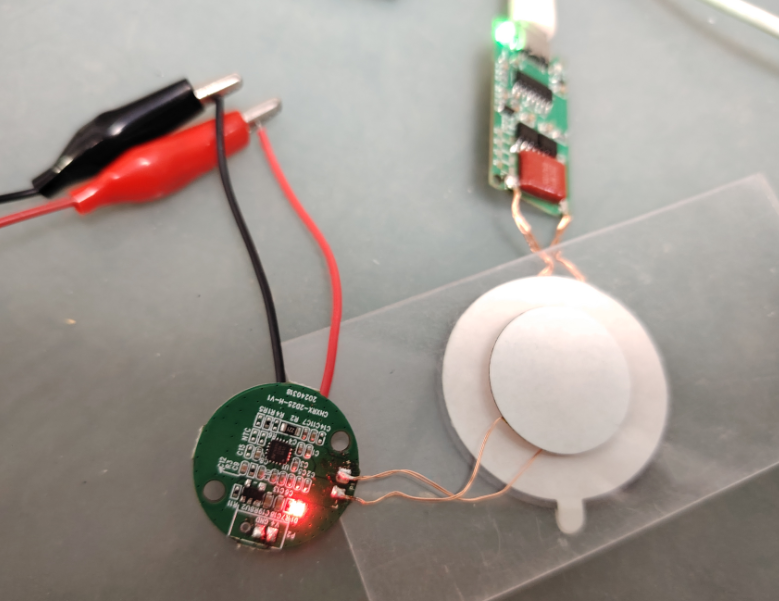

无线充电技术的核心犹如一场精心编排的磁场交响乐。发射端线圈在交流电驱动下每秒振动超过十万次,这种高频震颤催生出不断变化的磁场,当接收端线圈进入磁场范围时,磁力线的切割运动迫使接收线圈内的电子开始定向流动,形成可利用的电流。整个过程遵循法拉第电磁感应定律,其工作频率精准控制在110-205kHz区间,这是国际Qi标准为平衡传输效率与电磁兼容性划定的黄金波段。

电能传递需要经历四次关键形态转换:充电板内的电能先转化为磁场能,穿过空气后又被接收线圈捕获转为电流,再通过整流滤波装置蜕变为平滑直流电,最终存储于电池化学物质中。每个转换环节都像接力赛中的交接棒,任何细微的配合失误都会导致能量损耗。特别值得注意的是整流滤波环节,这个被工程师称作"电流净化器"的装置,负责将线圈产生的脉动电流整理为电池可吸收的稳定直流,其性能直接影响最终充电效率。

能量折扣背后的物理法则

对比传统充电线缆90%以上的能量直达率,无线充电70%-80%的转化效率看似存在明显差距。这种能量损耗如同水流经过曲折管道,部分动能被管壁摩擦消耗。在无线充电场景中,磁场能量在空气中传播时会自然扩散,接收线圈无法完全捕捉所有磁力线,这导致约10%-15%的初始能量损失。更关键的是,交变磁场在金属部件中引发的涡电流会产生额外热效应,这也是手机和充电板同时发热的根本原因。

随着15W、20W高功率无线快充技术的普及,热管理成为工程师面临的严峻挑战。这类似于在更短时间内泵送更多水流,管道承压剧增必然导致摩擦生热加剧。实测数据显示,当无线充电功率突破10W时,设备表面温度可能攀升至40℃以上,这迫使厂商在充电线圈周围布设多层石墨烯散热膜,并引入智能温控芯片实时调节功率输出。

效率突围战:技术迭代的三大方向

提升能量转化效率的攻坚战正在三条战线同步推进。磁共振技术通过让发射接收线圈谐振在相同频率,如同为磁场能量装上定向导航,将有效传输距离从5mm延伸至45mm,这对智能手表等可穿戴设备意义重大。氮化镓(GaN)材料的引入则革新了功率器件,其开关速度比传统硅基器件快20倍,将高频电能转换损耗压缩了30%以上。

精密算法正在成为隐形增效利器。自适应对齐技术通过磁场感应自动调整线圈位置,确保能量传输始终处于最优对位状态。动态功率调节系统更展现出智慧魅力,当检测到接收端电池接近满容量时,系统会自动切换为涓流模式,这种精细化管控使得整体能效提升约5个百分点。

从桌面到空间的进化蓝图

未来的无线充电生态正突破平面束缚,向着三维空间拓展。多设备同时充电技术通过空间磁场分区控制,让书桌上的手机、耳机、平板共享同一能量场。家具嵌入式充电方案则推动技术隐形化,办公桌木质纹理下可能隐藏着发射线圈阵列。最引人注目的是远距离无线充电研究,虽然当前技术尚难突破70%的远距传输效率门槛,但实验室里基于微波和激光的解决方案,已为五米隔空充电描绘出技术雏形。

在这场静默的能量革命中,每1%的效率提升都凝结着材料学、电磁学、热力学的协同突破。当我们轻放手机完成充电时,这个看似简单的动作背后,实则是人类驾驭电磁能量的智慧结晶,更是物理定律与工程技术的美妙共鸣。