无线充电器手机发烫是什么原因

无线充电技术为现代生活带来了极大的便利,但许多用户发现,充电过程中手机或充电器发烫的现象屡见不鲜。这种现象背后隐藏着哪些科学原理?又该如何规避潜在风险?本文将深入剖析原因,并提供实用解决方案。

能量转换的“摩擦损耗”

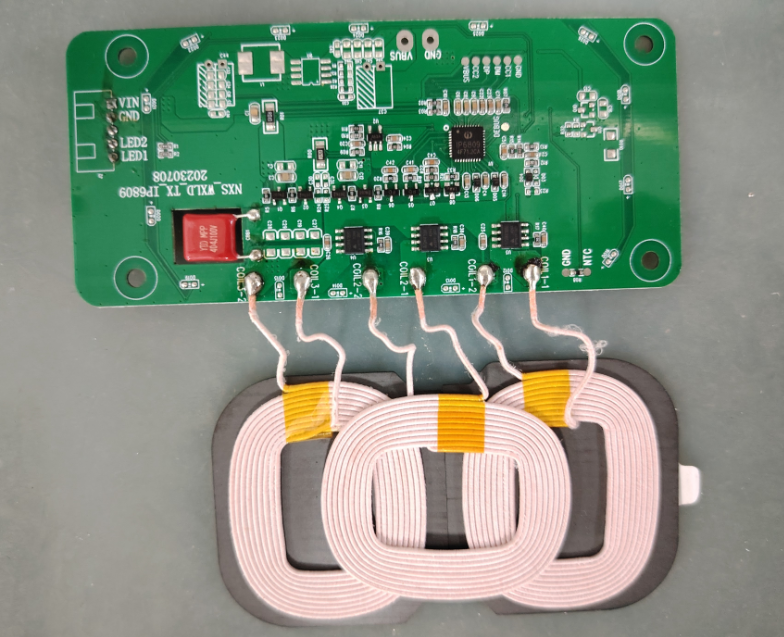

无线充电的核心原理是电磁感应,即通过发射线圈与接收线圈的磁场耦合传输电能。然而,这一过程并非完美无缺——就像齿轮转动时会产生摩擦热,电磁能量在传递中约有30%-40%会转化为热能,而有线充电的损耗仅为10%-20%。这种能量损耗与无线充电的工作机制直接相关:交变磁场在穿过空气间隙时,部分能量会以涡流形式散失,最终表现为设备发热。若使用非原装或低质量充电器,能量转换效率更低,发热现象将更加显著。

线圈电阻的“小火炉效应”

所有导电材料都存在电阻,无线充电器内部的铜制线圈也不例外。当大电流通过时,电阻会像“微型电热丝”一样持续产热,这种现象在物理学中称为焦耳热。尤其在高功率快充场景下(如15W以上),电流强度大幅提升,电阻发热量呈几何级增长。部分厂商会采用低阻抗的扁平线圈或Litz线(多股绝缘细导线)来降低电阻,但完全消除热量仍不现实。

散热设计的“空调失灵”困局

优秀的散热系统如同给设备安装空调,能将热量快速导出。目前主流方案包括:铝合金散热片(通过金属高导热性快速分散热量)、石墨烯贴片(利用二维材料横向导热特性)、甚至微型风扇主动散热。但若充电器采用封闭式塑料外壳,或手机被厚重保护壳包裹,热量就会像被困在闷罐中无法散逸。测试显示,在25℃室温下,带壳无线充电的手机温度可比裸机高出8-12℃。

使用习惯的“雪上加霜”

许多用户习惯边充电边玩游戏或看视频,这相当于让手机同时进行“吃饭和跑步”——电池既要接受充电电流,又要为高性能应用供电,双重负载导致芯片与电池同步发热。此外,将充电器置于高温环境(如汽车仪表盘),或长期不拔插头使其处于待机状态,都会加剧元器件老化与发热。更隐蔽的问题是设备错配:用50W充电器给仅支持10W的手机充电,多余功率会全部转化为无效热能。

安全隐患的“温度红线”

当设备温度超过60℃时,锂电池内部的电解液会加速分解,导致电池鼓包甚至起火。苹果官方数据显示,无线充电时手机温度通常比有线充电高3-5℃,这也是iOS系统会在电池达35℃时强制降频的原因。若发现设备烫手(触摸超过3秒即感不适),应立即停止使用并检查充电器是否故障。

解决方案的“降温组合拳”

硬件选择:优先选购带有风冷系统或陶瓷散热材质的充电器,这类产品通常标注“低温快充”特性;

环境管理:移除手机保护壳再充电,避免将充电器放置在床铺、毛毯等隔热表面;

使用优化:充电时关闭后台应用,避免高负载操作,夜间充电建议使用定时插座;

设备匹配:通过手机设置查看最大无线充电功率,并选择参数匹配的充电器(如iPhone用户宜选7.5W-15W产品)。

值得注意的是,轻微发热(40-45℃)属于正常现象,但若伴随异响、充电断续或电池异常耗电,则可能是线圈位移或电路故障的信号。随着GaN氮化镓等新型半导体材料的普及,未来无线充电效率有望提升至90%以上,届时发热问题将得到根本性改善。在此之前,科学认知与正确使用仍是保障安全的最佳防线。