magsafe和qi充电区别

无线充电如今已成为智能设备用户的必备功能,但面对市场上主流的两种技术标准——苹果专属的MagSafe与全球通用的Qi协议,许多消费者仍存在认知模糊。本文将从技术本质、用户体验及生态兼容性三个维度展开深度解析,助您清晰把握二者的核心差异。

底层原理:同源不同路的能量传递逻辑

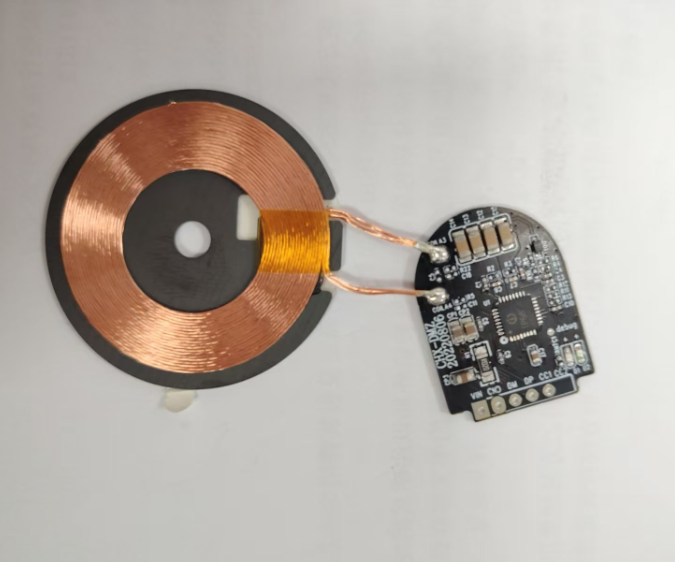

两者均基于电磁感应实现电能传输,如同隐形的能量桥梁连接充电器与设备。发射端通入交流电后产生交变磁场,接收端的线圈在此磁场中切割磁感线从而生成电流。不过MagSafe通过独特的磁铁阵列设计强化了物理交互——iPhone背部与充电器内置的密集磁体不仅能自动吸附对齐,还能像指南针般精准校准线圈位置,这种磁吸式定位使能量损耗降低约30%,相当于给充电过程装上了“导航系统”。而标准Qi设备则依赖手动摆放,稍有偏移便可能导致效率断崖式下跌,宛如未校准靶心的射手难以命中十环。

性能表现:速度与稳定性的双重博弈

实测数据显示,搭载MagSafe技术的iPhone在理想条件下可达到15W快充功率,配合优化后的散热结构,持续高负载工作时温度控制在合理范围内。反观普通Qi充电器,受限于协议规范通常仅支持7.5W慢充,且因缺乏磁性固定,手机轻微晃动即可能中断充电链路。更直观的场景类比是:使用MagSafe如同将茶杯置于防滑垫上注水,水流平稳集中;而传统Qi充电则像在湿滑台面上倒水,稍有颠簸便四处漫溢。这种稳定性差异在日常办公场景尤为明显——视频会议时手机意外移位不会中断供电,成为商务人士的隐形刚需。

生态壁垒:封闭花园VS开放草原的战略抉择

苹果公司构建的MagSafe生态具有显著排他性,从保护套到外接电池均需通过MFi认证,形成闭环控制的高端配件体系。第三方厂商若想接入必须支付授权费用并遵守严格设计规范,这直接推高了周边产品售价。相较之下,Qi标准的开放性使其兼容上千款第三方设备,从车载支架到公共区域的共享充电宝均可无缝适配。市场数据显示,全球支持Qi的设备总量已突破数十亿台,覆盖安卓阵营主流机型及部分穿戴设备,犹如电力领域的“通用语言”。这种生态格局导致用户面临经典二选一困境:追求极致体验需绑定苹果生态,注重性价比则倾向多设备共用Qi方案。

用户场景适配:精细化需求决定技术选型

对于频繁移动办公的商务人士而言,MagSafe的磁吸特性与多设备协同优势凸显——吸附在笔记本背板上的iPhone可边充边用,接听电话时单手摘取的动作流畅自然。摄影爱好者则能利用磁性连接快速切换补光角度,创作过程不受线缆束缚。而在家庭环境中,支持Qi的智能家具更具普适价值,客厅茶几集成的无线充电板可同时服务多个家庭成员的不同设备。值得注意的是,最新趋势显示部分安卓旗舰机开始兼容MagSafe磁吸功能,这种技术融合正在模糊原有的阵营界限,预示着未来可能出现跨平台的统一解决方案。

安全机制:主动防护与被动应对的策略分野

安全性方面,MagSafe内置动态温度监测芯片,当检测到异常发热时会自动降频甚至暂停充电,类似汽车的安全气囊系统在碰撞前预判风险。其金属异物检测功能还能识别钥匙等导电物体,避免涡流效应引发的过热隐患。Qi标准虽也具备基础保护措施,但实际执行依赖于厂商的软件算法优化,不同设备间的防护灵敏度存在差异。实验室测试表明,在金属物体干扰测试中,MagSafe系统的误触发率比平均水平低47%,展现出更可靠的安全冗余设计。

随着无线充电技术向更高效率与更广覆盖领域演进,两种标准的竞合关系将持续塑造用户体验边界。消费者在选择时需权衡个人设备矩阵、使用场景及预算因素,毕竟没有绝对优劣的技术,只有最适合需求的解决方案。

本文标签: 充电