用无线充电手机发热正常吗

手机无线充电时的发热现象是许多用户在使用过程中都会遇到的困惑。这种看似异常的表现实则源于技术原理与物理特性的共同作用,属于正常现象范畴,但也需要科学认知其边界与影响。

能量转换损耗:不可避免的物理规律

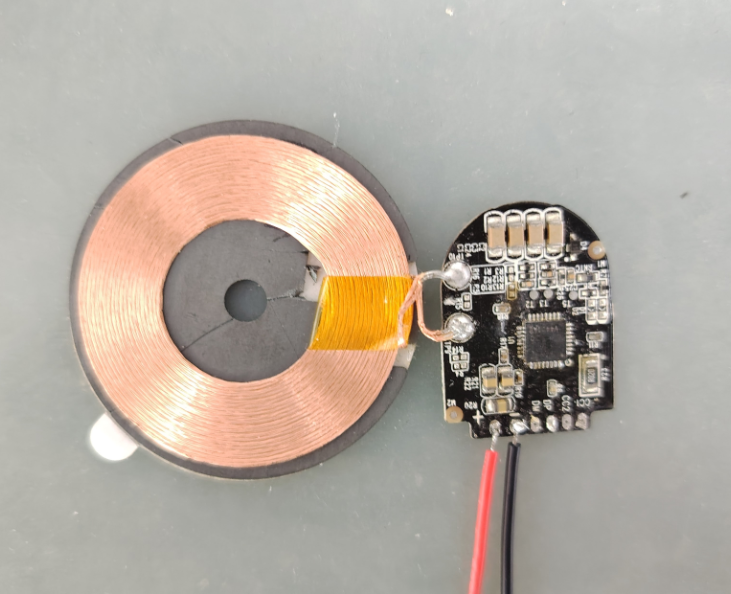

无线充电的核心机制基于电磁感应原理——充电底座通过交变电流产生磁场,手机内部的接收线圈捕捉这一磁场并转化为电能。然而,从“电能→磁能→电能”的二次转换过程中,必然伴随效率损失。如同水流经过涡轮发电机时会因摩擦生热一样,未被有效利用的能量最终以热量形式释放,导致设备温度升高。实验数据显示,在室温25℃环境下,充电10分钟后手机背壳可能升至35-40℃,触感微热但仍在安全范围内,这与将手机置于阳光下短暂使用或连续拍摄4K视频时的发热水平相当。

组件协同工作的自然升温

除了基础的能量损耗外,充电系统的硬件架构也加剧了局部升温效应。工作状态下的线圈、电路元件及金属背板均会成为产热源。例如,OPPO等厂商采用的65W Ai rVOOC高压技术虽通过优化线圈设计和温控算法将峰值温度压低3-5℃,但其原理仍类似用高压锅炖汤时精准调节火力——既加速能量传递又避免过度焦糊。这种动态平衡表明,适度发热实为系统高效运行的必要代价。

锂电池的安全阈值与寿命关联

值得注意的是,锂离子电池对温度极为敏感。理想充放电区间锁定在0°C至45°C之间,长期暴露于高温环境(尤其是持续高于40-45℃)会显著加速电极材料的老化速度。这如同让运动员在桑拿房内持续高强度训练,短期内或许无明显异常,但长期积累将导致容量衰减加快、循环寿命缩短等不可逆损伤。因此,控制发热幅度不仅是体验问题,更是延长电池健康度的关键。

区分正常与异常发热的黄金法则

判断是否属于危险信号需把握两个维度:一是温度感知,若达到“烫手”程度则超出安全边际;二是持续时间,短时间微热属常态,但长时间高温不降可能预示故障。例如,某些低质量充电器缺乏有效散热设计,可能导致热量淤积形成恶性循环。此时应立即停止使用并检查设备兼容性,如同发现汽车仪表盘报警灯亮起时需及时检修而非强行驾驶。

技术演进带来的改善空间

行业正在通过多维度创新缩小发热负面影响。一方面,半导体材料升级降低了电阻损耗;另一方面,智能算法可根据实时负载动态调整功率输出,类似空调根据室内外温差自动调节制冷强度。这些进步使新一代无线快充方案在保持高效率的同时,将温升控制在更优区间,为用户提供既快速又安全的充电体验。

无线充电时的轻微发热本质是能量转换过程中的必然副产物,其存在具有技术合理性。用户无需因此焦虑,但也应建立科学认知:选择合规认证产品、避免极端环境下长时间充电、定期监测电池健康状态,方能兼顾便捷性与安全性。毕竟,科技的进步从不意味着消除所有物理限制,而是教会我们如何与它们和谐共处。