通用型手机无线充电器原理

在当今快节奏的生活中,无线充电技术正逐渐成为智能手机用户的标配。只需将手机轻轻一放,无需插拔线缆即可完成充电,这种看似“魔法”般的体验,背后实则是一套精密的物理原理与工程设计的结合。本文将深入解析通用型手机无线充电器的工作原理,揭开这项技术的神秘面纱。

电磁感应:无线充电的基石

无线充电的核心原理是电磁感应,这一现象最早由科学家法拉第在19世纪发现。简单来说,当电流通过充电器内部的线圈时,会在线圈周围产生交变磁场。如果将支持无线充电的手机靠近该磁场,手机内部的线圈会“切割”磁感线,从而产生感应电流,最终为电池充电。这一过程类似于变压器的工作方式,但省去了铁芯的物理连接,实现了能量的隔空传递。

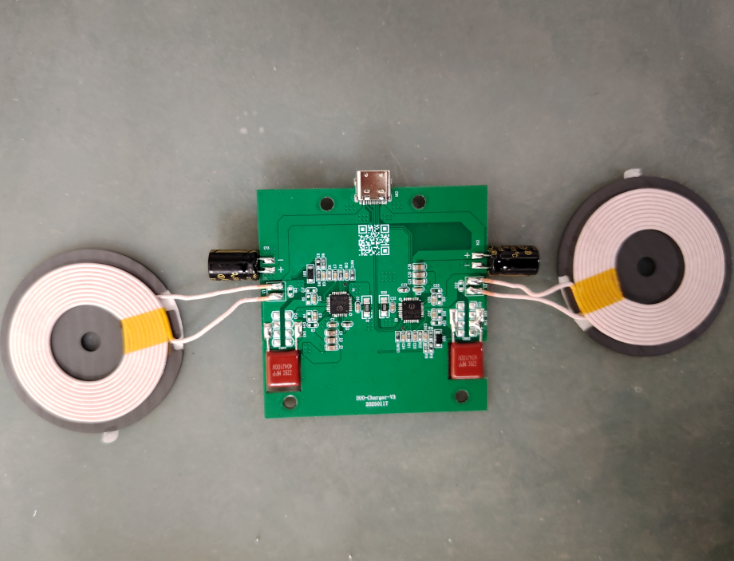

通用型无线充电器通常采用国际通用的Qi标准(发音同“气”),该标准由无线充电联盟(WPC)制定,确保了不同品牌设备间的兼容性。Qi充电器的线圈通常由铜线绕制而成,工作时频率范围在100-200kHz之间,既能保证能量传输效率,又避免了高频辐射对人体的潜在影响。

从磁场到电流:能量如何“无接触”传递

充电器内部的电路首先将家用交流电转换为高频交流电,驱动发射线圈产生磁场。当手机接收线圈与发射线圈对齐时,磁场的变化会在接收线圈中激发电流。这里的“对齐”至关重要——若位置偏差过大,磁场耦合效率会显著下降,导致充电速度变慢甚至失效。

为了提高传输效率,现代无线充电器采用了谐振耦合技术。通过在发射端和接收端线圈上并联电容,使系统工作在特定谐振频率,就像两个调音相同的音叉,一个振动时另一个也会共振,从而大幅提升能量传输距离。这种技术允许充电距离从传统的几毫米扩展到数厘米,为未来桌面级远距离充电奠定了基础。

安全与控制:看不见的“智能管家”

无线充电并非简单的能量搬运,其背后有一套复杂的控制系统。充电器会通过磁场变化与手机进行实时通信,交换设备识别、电池状态、温度等信息。例如,当手机电池充满时,充电器会自动降低功率或停止供电,避免过充风险。

异物检测(FOD)是另一项关键安全技术。如果金属钥匙、硬币等导电物体误入充电区域,系统会通过磁场变化检测到异常,立即停止供电。这就像一位警觉的管家,时刻防范着可能引发短路或发热的危险物品。此外,Qi标准还规定了严格的温控要求,确保充电过程中设备表面温度不超过安全阈值。

技术挑战与未来展望

尽管无线充电技术日趋成熟,仍存在效率瓶颈。目前主流Qi充电器的能量转换效率约为70-80%,相比有线充电的90%以上仍有差距。这部分能量主要损耗在磁场生成、传输过程中的漏磁以及电路发热等方面。

未来,随着氮化镓(GaN)等新型半导体材料的普及,无线充电器的体积有望进一步缩小,效率将显著提升。同时,多设备同时充电、远距离射频充电等技术正在实验室中取得突破。或许不久的将来,我们走进房间就能自动为所有设备充电,真正实现“无感化”能源供给。

从电磁感应的基础原理到智能化的控制系统,通用型手机无线充电器展现了现代工程技术的精妙融合。这项技术不仅改变了我们的充电习惯,更预示着无线能源时代的来临。下一次当你放下手机时,不妨想一想:那悄然工作的磁场,正承载着人类对“无拘无束”能源的永恒追求。