无线充电器电磁感应原理

在科技飞速发展的当下,无线充电已悄然融入我们的生活。从智能手机到智能穿戴设备,再到电动汽车,这项看似神奇的技术背后,实则蕴藏着经典的物理学原理——电磁感应。今天,就让我们一同揭开它的神秘面纱,探寻能量隔空传输的奥秘。

电能与磁场的初次邂逅

一切始于充电器内部的发射线圈。当交流电涌入这个特殊的导线绕组时,根据安培定律,其周围空间会立即形成动态变化的磁场。这就像往平静的湖面投入石子激起涟漪,只不过这里的“波纹”是由无数磁感线构成的交变场域。随着电流频率的提升,磁场的变化速度也相应加快,如同指挥家挥动无形的节拍器,为后续的能量传递奠定节奏基础。

磁通量的魔法时刻

此时若将带有接收线圈的设备靠近充电板,两者便构成了一对默契的舞伴。发射端的磁场穿透空气间隙,如同看不见的手轻轻拨动接收端的金属琴弦。每当磁感线穿过闭合回路构成的面积发生变化时,就会触发法拉第电磁感应定律的核心机制——变化的磁通量催生感应电动势。这个过程恰似风吹动风车叶片发电的自然现象,只不过在这里驱动力量来自人造的电磁场波动。

微观世界的电流狂想曲

想象手机内部的微型线圈正经历着怎样的精彩瞬间:高频交变的磁场如同密集的波浪不断冲刷着导体表面,迫使自由电子形成定向移动的洪流。这些载流子的集体运动最终转化为稳定的直流电能,供设备正常使用。这种从宏观能量到微观粒子的运动转换,堪称现代工程学对经典物理理论最精妙的实践之一。

能量转化的三重奏

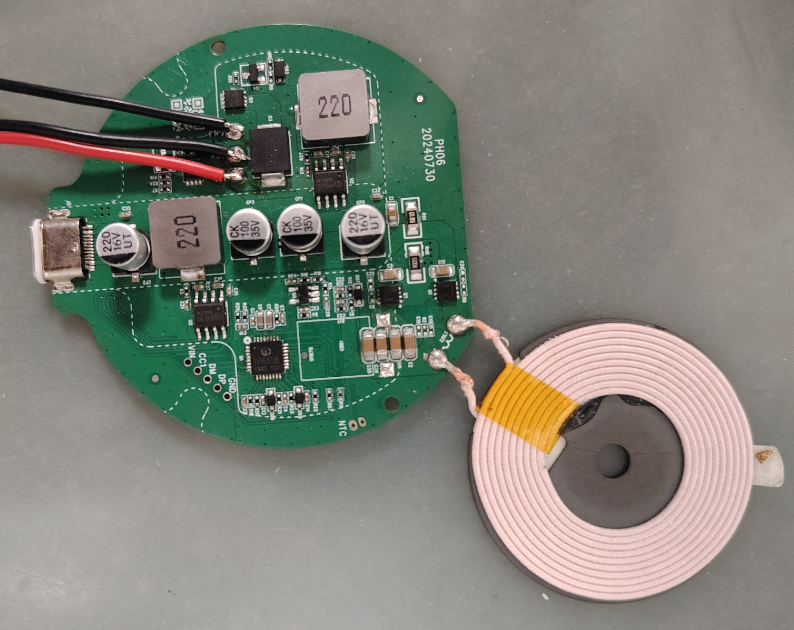

整个传输过程可分解为三个阶段:首先是电能到磁场能的转换,由发射线圈完成;其次是磁场能在空间中的传播与耦合;最后是接收线圈将截获的磁场能重新还原为电能。每个环节都像精密齿轮般相互咬合,任何细微的效率损耗都会影响最终充电效果。工程师们通过优化线圈匝数、调整工作频率等方式,力求让这曲能量交响曲达到最佳演奏状态。

生活场景中的科学隐喻

不妨做个有趣的类比:当我们快速摇晃装有水的透明容器时,水面会产生扩散的波纹;同样地,高频交流电驱动下的发射线圈也在制造着“电磁波浪”。而手机里的接收装置则像灵敏的水听器,能够捕捉并解析这些特殊波形携带的能量信息。这种跨越介质的能量对话,每天都在我们的掌间静默上演。

这项技术的突破不仅解放了数据线带来的束缚,更开辟了全新的交互可能性。医疗设备中的无菌充电方案、智能家居的隐形供电网络,乃至未来交通系统的动态补能体系,都得益于对电磁感应原理的深度开发与创新应用。随着材料科学的进步和算法优化的推进,曾经局限于短距离接触式传输的技术瓶颈正在被逐一突破。

当我们享受着无线充电带来的便利时,其实也在见证人类对自然规律的认知深化与技术驾驭能力的提升。从法拉第时代的实验室发现到如今遍布日常的消费电子产品,电磁感应始终是连接物理世界与数字生活的桥梁。这座无形的能量之桥,正承载着科技改变生活的永恒承诺,向着更广阔的应用天地延伸而去。