磁耦合谐振式无线充电原理

在当今科技飞速发展的时代,无线充电技术正悄然改变着人们的生活方式。其中,磁耦合谐振式无线充电因其高效、远距离传输的特性,成为工业机器人、电动汽车等领域的宠儿。那么,这种看似“隔空取电”的黑科技,背后究竟隐藏着怎样的物理奥秘?

磁场共振:能量传输的“默契对唱”

磁耦合谐振技术的核心原理,可以用一场精心编排的“声乐二重唱”来比喻。当发射线圈和接收线圈被调谐到相同的频率(通常为兆赫兹级别),它们就像两位训练有素的歌唱家,以完全一致的音高产生共振。此时,发射线圈将电能转化为高频交变磁场,而接收线圈则通过磁场耦合“捕捉”能量,再将其转换回电能。这种共振效应使得能量传输效率最高可达85%,远超传统感应式充电的30%-50%。鲁渝能源的实践案例显示,工业机器人即使存在厘米级的位置偏移,仍能稳定充电,这正是因为谐振磁场像一张无形的网,能够覆盖更大的空间范围。

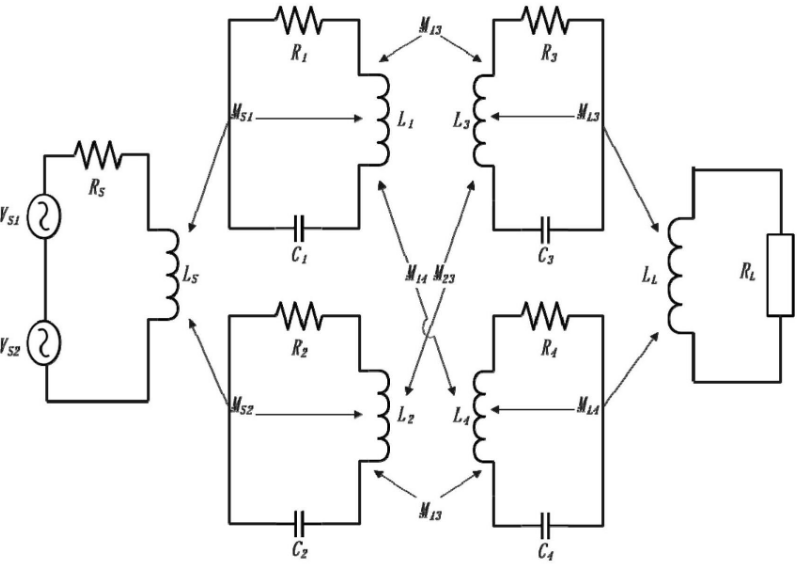

谐振回路的秘密武器:电容补偿

要实现高效的共振,发射端和接收端电路必须配备补偿电容。这些电容如同乐器的调音器,通过精确调节电路的谐振频率,确保系统始终工作在最佳状态。例如,当发射线圈的电感与电容匹配时,电路阻抗最小,电流达到峰值,此时产生的磁场强度最大。实验数据显示,在1000W的大功率传输场景中,谐振技术能将能量损耗控制在15%以内,而传统感应式技术损耗可能超过40%。这种设计使得磁耦合谐振技术特别适合需要快速充电的电动工具或医疗设备。

三种形态:从“握手”到“拥抱”的进化

磁耦合无线电能传输并非只有单一模式。根据耦合强度和应用场景,可分为三类:**磁耦合感应式(MCI-WPT)**像一次谨慎的握手,依赖紧密贴合的线圈,适用于手机充电;**磁耦合谐振式(MCR-WPT)则如同热情的拥抱,允许数厘米至数米的传输距离,适合机器人或无人机;而磁耦合双模式(MCB-WPT)**更像是智能切换的混合模式,兼顾效率与灵活性。其中MCR-WPT的传输距离可达传统感应式的10倍以上,且功率提升约3倍,这使其在工厂自动化流水线中展现出巨大潜力。

挑战与突破:电磁舞台上的平衡术

尽管优势显著,这项技术仍需面对三重考验。首先,高频磁场可能干扰周边电子设备,工程师们通过屏蔽材料和频率优化,将电磁泄漏控制在安全标准的1/10以下。其次,金属环境的干扰如同“杂音”,会破坏共振的纯净度,目前自适应调频算法已能将环境干扰导致的效率波动压缩至±5%。最后,大功率谐振线圈的制造成本较高,但随着氮化镓(GaN)半导体器件的普及,系统成本正以每年15%-20%的速度下降。

从手术室的无菌设备充电,到海底机器人的能源补给,磁耦合谐振技术正在突破物理边界的限制。未来,随着动态阻抗匹配和AI预测算法的引入,这项技术或将成为万物互联时代的隐形能源动脉,让“无线”真正意味着自由。