吸盘无线充电器是什么原理

在科技日新月异的今天,无线充电技术早已摆脱了“新鲜事物”的标签,成为智能手机、耳机等电子设备的标配功能。而磁吸无线充电器的诞生,更是将便捷性提升到了新高度——只需轻轻一贴,设备便能自动对齐并开始充电,彻底告别反复调整位置的烦恼。这背后究竟隐藏着怎样的科学原理?让我们从电磁感应到磁力协同,层层揭开它的技术面纱。

电磁感应:无线充电的“心脏”

所有无线充电技术的核心都基于19世纪法拉第发现的电磁感应原理。简单来说,当电流通过导体(如线圈)时,周围会产生磁场;若另一个导体处于该磁场中,磁场的变化会诱导出电流,从而实现电能的“隔空传输”。

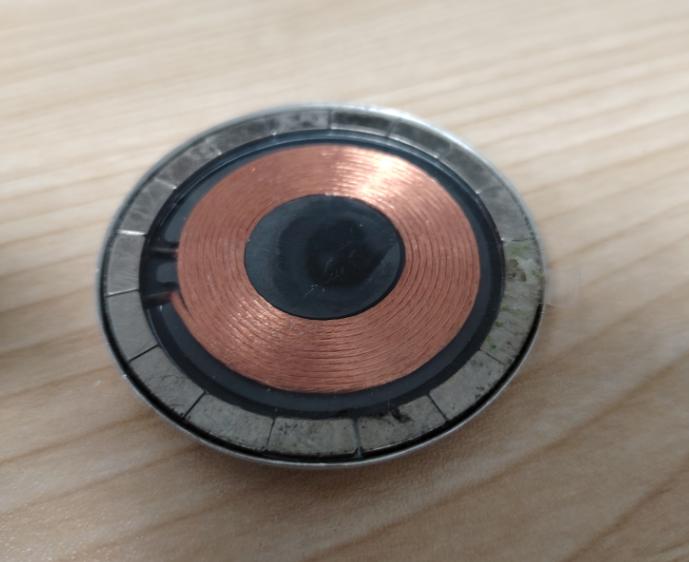

在磁吸无线充电器中,发射端(充电底座)内置的发射线圈连接电源后,通入高频交流电,产生方向不断变化的交变磁场。接收端(如手机)内部的接收线圈感应到这个磁场后,将其转化为直流电为电池充电。为了提高能量传输效率,许多设计还会加入LC谐振电路,让线圈在特定频率下产生共振,就像音叉共鸣一样放大磁场强度。

磁力吸附:精准定位的“隐形之手”

传统无线充电器最大的痛点是对齐问题——若设备与线圈位置偏差较大,充电效率会显著下降甚至中断。磁吸技术通过引入钕磁铁阵列解决了这一难题。充电器和设备背部嵌入环形排列的强磁铁,利用磁力相互吸引的特性,使接收线圈自动对准发射线圈的中心位置,误差可控制在毫米级。

这一设计类似于“指南针指向北极”的自然现象:磁铁间的吸引力无需人工干预,就能实现精准定位。用户只需将设备靠近充电器,磁力便会引导两者完美贴合,既避免了反复调整的麻烦,又确保了能量传输的高效稳定。

智能控制:充电过程的“安全管家”

电能的无接触传输并非毫无风险。过热、金属异物干扰等问题可能引发安全隐患。磁吸无线充电器的控制电路如同一个全天候监控系统,通过实时检测温度、功率和异物(如钥匙、硬币等),动态调节输出强度。例如,当检测到非充电物体进入磁场时,系统会立即切断供电,防止能量浪费或设备损坏。

这一机制类似于空调的温控功能:当室温达到设定值,压缩机自动停机;一旦温度回升,系统再次启动。这种闭环控制既保障了安全,又延长了设备寿命。

从实验室到生活场景的技术演进

早期的无线充电需要严格对准且效率低下,而磁吸技术的出现让用户体验产生了质的飞跃。以苹果MagSafe为例,其磁铁阵列采用16颗钕磁铁环形排布,配合Qi标准无线充电,功率可达15W,充电速度媲美有线快充。更巧妙的是,磁吸设计还拓展出多设备联动场景——比如耳机吸附在手机背面时,两者可同时充电,形成“能量共享生态”。

未来,随着氮化镓(GaN)材料和高频谐振技术的应用,磁吸无线充电有望突破功率和距离限制。或许不久后,我们在办公室随意放置设备,房间内的磁场网络就能自动识别并为其充电,真正实现“无感化”能源供给。

结语:科技与人性化设计的交响曲

磁吸无线充电器是物理学与工业设计的美妙结合:电磁感应搭建了能量传输的桥梁,磁力吸附赋予了精准定位的优雅,智能控制则守护着每一步的安全。它用看不见的磁场和磁力,重新定义了“接触”的含义,也让科技的温度触手可及。下一次,当你听到“咔嗒”一声轻响,设备稳稳吸附在充电器上时,不妨感受这场隐藏在日常中的科学奇迹。