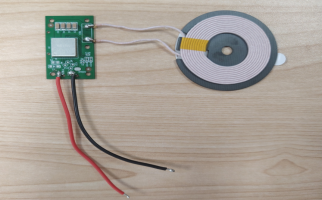

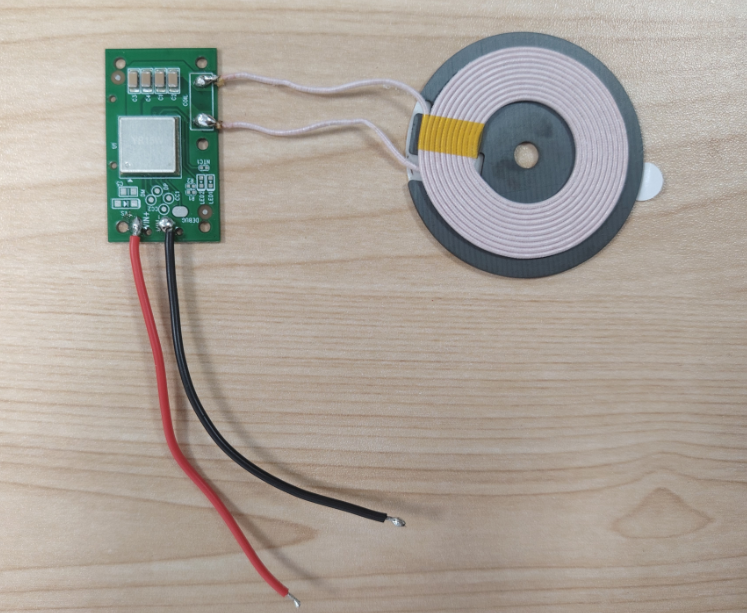

无线充电器原理示意图

在当今快节奏的生活中,无线充电技术正逐渐成为电子设备供电的主流方式之一。只需将手机轻轻放在充电板上,无需插拔线缆,电能便能悄无声息地传递到设备中。这一看似简单的过程背后,实则隐藏着精妙的物理原理与工程设计。本文将深入解析无线充电器的核心原理,并通过示意图拆解其能量传输的每一步。

电磁感应的基础:看不见的能量桥梁

无线充电的核心原理是电磁感应,这一现象最早由法拉第在19世纪发现。简单来说,当电流通过线圈时,周围会产生磁场;若另一个线圈处于该磁场中,磁场的变化会在线圈内“感应”出电流。这种非接触式的能量传输方式,与变压器的工作机制高度相似。在无线充电系统中,充电板内的发射线圈(Tx Coil)相当于变压器的初级线圈,而手机内的接收线圈(Rx Coil)则扮演次级线圈的角色。两者虽未直接接触,却通过磁场构建了一座无形的能量桥梁。

从插座到磁场:发射端的能量转换

无线充电的起点是电源输入,可能是家庭插座提供的220V交流电,或是USB接口的5V直流电。若输入为交流电,首先需要经过整流滤波环节,将“方向来回变化”的交流电转化为“单向流动”的直流电,同时滤除电压波动,如同将湍急的溪流梳理成平稳的河道。随后,高频逆变器登场,它将直流电转换为高频交流电(通常为100-300kHz),这是驱动发射线圈的关键步骤。高频电流如同快速摆动的钟摆,使线圈产生高频振荡的磁场。值得注意的是,现代无线充电器(如符合Qi标准的产品)还会加入控制电路,动态调节频率与功率,确保能量传输的稳定性。

磁场中的能量舞蹈:共振与耦合

当发射线圈通入高频交流电时,其周围会形成交变磁场。若接收线圈进入该磁场范围,磁场的变化会切割接收线圈的导线,根据法拉第电磁感应定律,线圈两端将产生感应电动势(即电压)。这一过程类似于两个音叉的共振——当发射端“鸣响”特定频率的磁场“音符”时,接收端会以相同频率“共鸣”,从而高效捕获能量。为了提高传输效率,现代系统常采用谐振耦合技术,通过在发射端和接收端加入电容,形成LC谐振电路,使磁场能量更集中地“聚焦”于接收线圈。

从电流到电池:接收端的精加工

接收线圈捕获的仍是高频交流电,需经过二次转换才能为设备电池充电。首先,整流电路将交流电“掰直”为直流电,再通过滤波消除残余波动,如同用筛网过滤掉水中的杂质。随后,稳压管理电路开始工作,它像一位细心的管家,精确控制电压和电流,既避免电池过充损坏,又确保充电速度最大化。部分高端设备还会通过磁场调制技术,反向向发射端发送信号(如电池电量状态),实现双向通信。这种“对话”机制使得无线充电系统能够动态调整功率,兼顾效率与安全。

技术分支与应用场景

目前主流的无线充电技术分为电磁感应式与磁共振式两大流派。前者适用于小功率场景(如手机、耳机),典型代表是Qi标准,传输距离短但效率可达70%以上;后者则用于电动汽车等大功率设备,通过谐振原理实现数厘米的远距离传输,虽效率略低(约50%),但摆脱了严格对准的限制。有趣的是,某些厂商正在尝试将两种技术融合——例如在汽车充电时使用感应式确保高效,而在手机充电时切换为共振式以支持自由摆放。

透过这些精密设计的电路与磁场交互,无线充电技术正在重新定义人与能源的关系。下一次将手机放在充电板上时,或许你会想起那不可见的磁场中,正上演着一场由物理定律导演的能量芭蕾。随着材料科学与半导体技术的进步,未来的无线充电或将突破距离与效率的限制,真正实现“随处可得”的电能自由。