无线充电发射线圈距离

当手机轻轻贴近充电板的一瞬间,能量便以“隔空投送”的形式注入电池——这种科幻般的场景早已成为现代生活的日常。然而,在这看似简单的动作背后,发射线圈与接收线圈之间的距离,却如同精密钟表里的齿轮咬合,决定了整个充电过程的效率与稳定性。

一、毫米之争:无线充电的“黄金距离”

无线充电技术并非无拘无束的“自由发挥”,其核心标准如Qi协议,早已为线圈距离划定了明确的物理边界。根据Qi标准,发射线圈与接收线圈的理想距离介于3毫米到10毫米之间,而实际应用中,4-7毫米被认为是效率最优的“甜蜜区”。这相当于一张银行卡的厚度叠加两到三张A4纸,或是将一颗米粒纵向切开后的高度。

若将距离拉伸至10毫米以上,能量传输效率会如同用细吸管喝奶茶般变得滞涩;反之,若压缩至3毫米以下,则可能因磁场过强引发设备发热甚至损坏。现代技术虽允许少许偏离这一范围,但工程师们依然建议优先控制间距在8毫米左右,这既能平衡效率与安全性,又可适应手机壳、保护套等日常配件的存在。

二、距离如何影响能量传输?

电磁感应的原理决定了无线充电的“能量通道”对距离极其敏感。发射线圈产生的交变磁场,在空间中会随距离增加呈指数级衰减。例如,当间距从5毫米增至10毫米时,磁场强度可能衰减超过60%,导致充电时间延长近一倍。这种衰减效应,如同手电筒的光束在夜空中扩散,距离越远,中心光斑越模糊暗淡。

更微妙的是,距离的稳定性同样关键。若设备在充电过程中因震动或移位导致间距波动,接收端电路需要频繁调整功率匹配,这种“能量谈判”不仅降低效率,还会加速元器件老化。因此,高端无线充电器常采用磁吸定位或重力感应设计,确保设备如拼图般精准吸附在预设位置。

三、超越距离:多维度协同的技术博弈

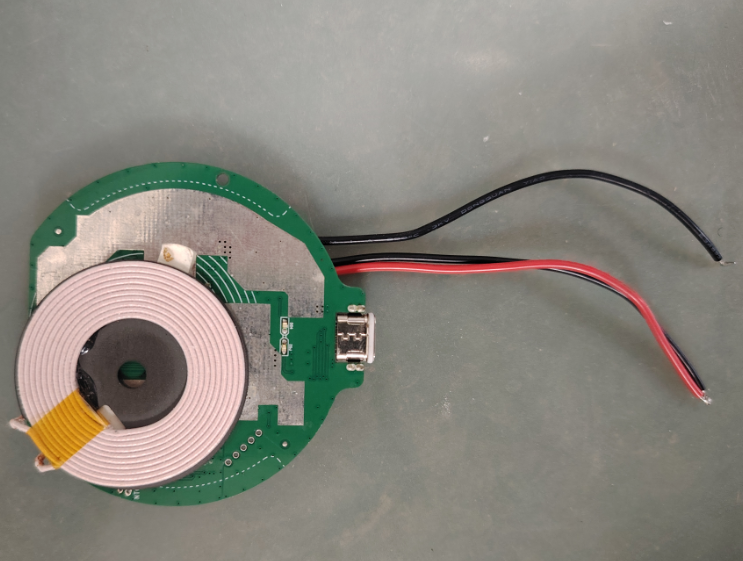

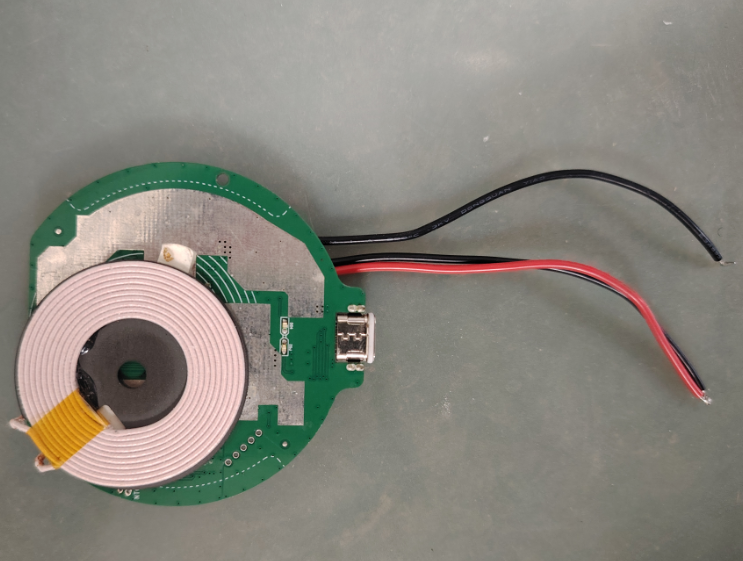

单纯追求距离的极致控制并非万能钥匙。实际应用中,线圈材质、线径粗细、对齐精度等参数的配合,才是解锁高效充电的密码。例如,采用利兹线(多股绝缘细导线绞合)替代传统单芯铜线,可减少高频电流的“集肤效应”损耗,相当于为磁场能量铺设了一条低阻力跑道。

线圈形状的选择也暗藏玄机:圆形线圈凭借均匀的磁场分布,如同湖面涟漪般稳定覆盖接收区域,特别适合对位置容错性要求高的场景;而方形线圈则像定制礼服般贴合矩形设备内部空间,通过定向聚焦磁场减少边缘能量泄漏。这种几何学的智慧,使得现代无线充电器即便在有限距离内,也能实现更高精度的能量投送。

四、设计优化:从实验室到消费电子的跨越

为了在毫米级战场上实现突破,工程师们正从三个维度推进技术革新:

空间锚定技术:通过磁铁阵列或光学传感器实现“零公差”对齐,如同为线圈装上GPS定位系统;

智能材料应用:纳米晶磁片可将磁场束缚在更狭窄的通道内,其效果相当于为能量波束套上聚焦透镜;

动态功率调节:基于实时通讯协议的芯片,能够以毫秒级速度响应距离变化,如同自动驾驶系统般自动调整输出功率。

这些创新正在模糊物理距离的刚性限制。某品牌最新发布的磁吸无线充电器,甚至允许设备在±2毫米的浮动范围内保持满功率输出,其容错能力堪比老练的杂技演员走钢丝时的动态平衡。

结语:毫米世界的无限可能

从3毫米到10毫米,这段肉眼几乎难以察觉的距离,实则是电磁学、材料科学与工业设计的交叉战场。每一次充电效率1%的提升,背后都可能是数百次线圈排布的仿真优化,或是某种新型导磁材料的量产突破。未来,随着可穿戴设备与物联网终端的普及,无线充电的距离边界或将进一步拓展,但那些藏在毫米级空间里的精密计算与匠心设计,将始终是技术进化的基石。