无线充电线圈材质

导电材料:电能传输的“高速公路”

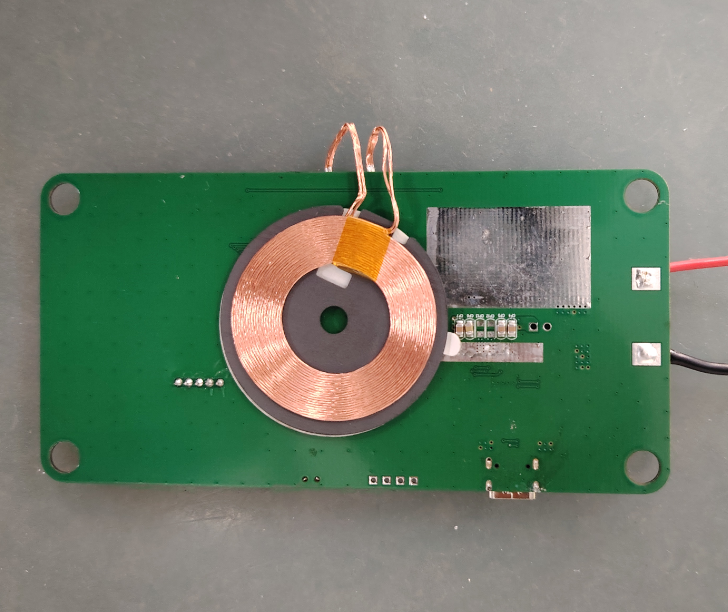

线圈作为无线充电的核心载体,导电性能直接决定了能量传输的效率。目前主流的导电材料包括铜、漆包线和利兹线。其中,铜凭借其电阻率低(仅次于银)、成本可控和延展性好的特点,成为接收端线圈的“主力军”。如果将电流传输比作快递包裹的运送,铜就像一条平坦的高速公路,能最大限度减少包裹(电能)在运输中的损耗。

而在发射端,高频交流电带来的“趋肤效应”成为难题——电流会像人群挤在地铁入口一样,倾向于在导体表面流动,导致导线内部利用率下降。此时,利兹线(由多股绝缘细铜线绞合而成)便成为解决方案。它如同将单车道拓宽为多车道,分散电流分布,使能量传输效率提升20%以上。

磁性材料:磁场的“导航员”与“盾牌”

无线充电的原理依赖磁场耦合,但磁场若四处逸散,效率会大打折扣。这时,线圈周围或内部的黑色磁性材料(如铁氧体、纳米晶)便扮演了双重角色。一方面,它们像磁场的“导航员”,将交变磁场集中引导至接收线圈,避免能量“迷路”;另一方面,这些材料又如同“电磁盾牌”,减少磁场对外界电子设备的干扰。

以铁氧体为例,其高导磁率能显著提升传输距离。实验显示,加入铁氧体屏蔽片的线圈,传输效率可增加15%-30%,相当于将信号塔的覆盖范围从100米扩展至130米。

绝缘与散热:安全性的“双保险”

线圈工作时产生的热量若无法及时消散,轻则降低效率,重则引发故障。因此,绝缘材料(如聚酯、聚酰亚胺)和散热设计成为关键。聚酯薄膜包裹的漆包线,既能防止电流“漏电”,又能耐受100℃以上的高温,如同给线圈穿上一层防火服。

而铜的天然优势在于散热性。想象一下,手机无线充电时,铜线圈像一块“吸热海绵”,快速将热量均匀分散,避免局部过热导致电池膨胀。这种“自冷却”特性,使得铜在高温场景下依然稳居材料选择的首位。

技术挑战:平衡的艺术

材质选择绝非简单的“非黑即白”,而是需要在多个维度中寻找平衡点。例如,利兹线虽能缓解趋肤效应,但多股绞合的结构增加了工艺复杂度;铁氧体屏蔽片提升了效率,但其厚度和导磁率又需与设备体积妥协。

此外,高频电流下的涡流损耗也不容忽视。当磁场变化过快时,磁性材料内部会产生环流发热,如同用勺子快速搅动热汤产生的漩涡。为此,纳米晶等新型材料通过更细腻的微观结构设计,正在逐步攻克这一难题。

未来趋势:材质创新的“星辰大海”

随着无线充电功率从5W向50W甚至100W迈进,材料科学正面临新的突破。例如,石墨烯复合导线因其超低电阻和超高导热性,或将成为下一代线圈的候选者;柔性磁性材料的研发,则可能推动可折叠设备无线充电的普及。

可以预见,未来的线圈材质将朝着更高效率、更小体积、更强兼容性的方向进化。正如一位工程师所言:“每一次材料的革新,都在为无线充电的边界拓展一寸土地。”

从铜的质朴到纳米晶的精密,从利兹线的巧思到铁氧体的坚守,无线充电线圈的材质背后,是科学与工程的完美交响。下一次你将手机轻放在充电板上时,或许会想起这些默默工作的“幕后英雄”——它们用材质的智慧,让无形的能量传递变得触手可及。