无线充电利用了电磁感应原理吗?

在当今快节奏的数字化生活中,无线充电技术正悄然改变着人们为电子设备补充能量的方式。想象一下,只需将手机轻轻放在桌面上,无需插拔线缆,电量便开始增长——这种看似魔法的操作,其核心正是基于经典的电磁感应原理。那么,电磁感应如何让电能穿越空气实现传输?这项技术又隐藏着哪些科学奥秘?让我们从基本原理到实际应用,逐步揭开无线充电的技术面纱。

电磁感应:无线充电的“隐形桥梁”

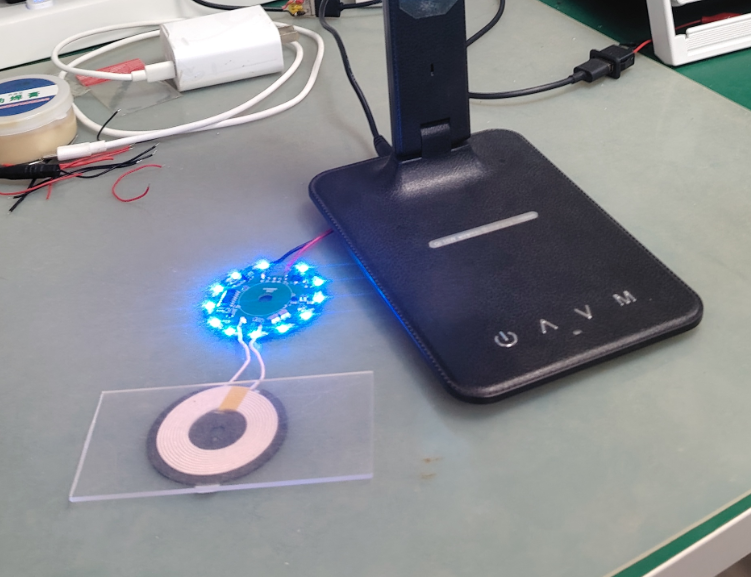

19世纪,物理学家法拉第发现,当导体在变化的磁场中运动时,会产生电流。这一现象被称为电磁感应,后来成为变压器、发电机等设备的基础原理。无线充电技术巧妙地将这一原理应用于能量传输:发射端(充电板)内的线圈通入交流电后,产生交变磁场;当接收端(手机内置线圈)靠近时,磁场切割线圈形成感应电流,从而完成电能传递。这一过程类似于“隔空投送”——发射端如同扬声器发出“磁力声波”,接收端则像麦克风将其“捕捉”并转为电能。

值得注意的是,现代无线充电系统并非简单复制变压器设计。为了提高传输效率,技术开发者引入了谐振电容匹配技术。通过调整电路中的电容参数,使发射端与接收端的电磁波频率一致,类似于收音机调频到特定电台,从而实现能量的精准“对焦”。这种优化使得即便线圈位置略有偏移,仍能保持较高充电效率。

技术实现:从握手协议到安全防护

实际应用中,无线充电系统远比理论模型复杂。在能量传输开始前,设备间会通过近场通信(NFC)或蓝牙进行“握手”——确认接收设备的身份、电池状态及所需功率。这一步骤如同两位舞者开场前的默契确认,避免能量浪费或安全隐患。例如,当检测到金属异物(如钥匙)误入充电区域时,系统会立即停止供电,防止过热风险。

根据功率需求差异,无线充电技术分为两大分支:

小功率电磁感应式:常见于手机、耳机等消费电子,采用Qi标准。其特点是传输距离短(通常<1cm),但结构简单、成本低。

大功率谐振式:用于电动汽车等设备,通过谐振线圈实现数厘米至数十厘米的中距离传输,虽效率略低,但解决了插拔充电枪的麻烦。

场景革命:当技术遇见生活

在医疗领域,无线充电技术让植入式设备(如心脏起搏器)可通过体外充电延长使用寿命,避免了频繁手术更换电池的风险。而对于日常使用的电动牙刷,防水设计因取消充电接口变得更加彻底。更宏大的应用场景在于交通领域——部分城市已试点电动公交的无线充电站,车辆停靠站台时即可自动补能,大幅提升运营效率。

这项技术的优势不仅体现在便利性上。传统充电接口的物理接触可能导致触点氧化或磨损,而无线充电的“无接点”特性显著降低了机械故障概率。正如一位工程师的比喻:“有线充电像用吸管喝水,无线充电则是让水分子直接飘进喉咙——少了中间环节,自然更经久耐用。”

未来展望:突破与挑战并存

尽管电磁感应式无线充电已相对成熟,但技术瓶颈依然存在。传输距离与效率的矛盾首当其冲——目前消费级产品的效率普遍比有线充电低15%-30%,且需要严格对齐线圈位置。科研界正探索磁共振耦合、射频能量收集等新方向,试图在更远距离上实现高效传输。

另一个潜在突破点在于标准化整合。当前不同品牌设备间仍存在兼容性问题,就像早期手机充电器“各自为政”的局面。随着国际无线充电联盟(WPC)推动统一协议,未来或许能实现“一个充电板兼容所有设备”的愿景。

从实验室发现到改变世界的技术,电磁感应原理在无线充电领域的应用,完美诠释了基础科学如何推动产业革新。当我们享受摆脱线缆束缚的自由时,不应忘记这背后是跨越两个世纪的物理智慧结晶。正如一位科技评论家所言:“最好的技术总是隐形的——它让你感觉不到技术的存在,却实实在在地重塑着生活。”下一次将手机放在充电板上时,或许你会对那片看不见的磁场多一份敬意。