无线充发射线圈热

无线充电技术正逐渐成为现代生活的标配,但许多用户发现,充电时发射线圈(即充电板)的发热问题令人困扰。这种发热不仅影响充电效率,还可能引发对设备安全的担忧。那么,为何无线充电器会“发烫”?背后的原理是什么?又该如何解决?本文将深入剖析这一现象,并提供实用建议。

能量转换的必然损耗:发热的核心原因

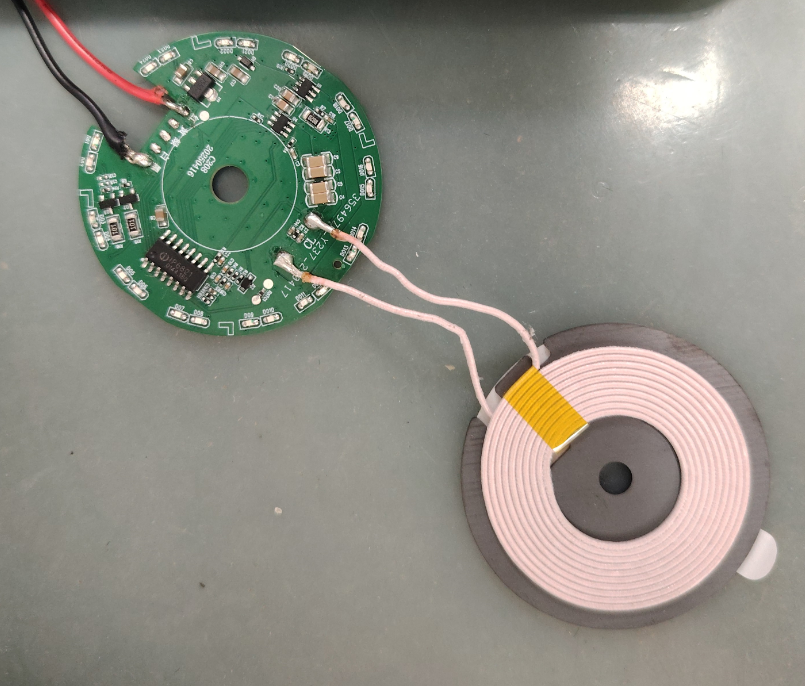

无线充电基于电磁感应原理,充电板(发射端)的线圈通入高频交流电后,会产生交变磁场;手机(接收端)线圈感应磁场并生成电流,最终转化为电能。然而,这一过程并非100%高效,约20%-40%的能量会以热能形式散失。就像用漏斗倒水时总会溅出几滴,电能传输中的损耗同样不可避免。

其中,线圈电阻损耗(俗称“铜损”)是主要热源之一。发射和接收线圈多为铜制,电流通过时,电阻会像“摩擦生热”一样产生焦耳热。工作频率越高(如Qi标准达100-205kHz),高频电流的趋肤效应会加剧这种损耗,类似高速水流冲刷管道时更易产生湍流。

磁芯与金属的“隐形发热”

线圈内部通常嵌有磁芯材料(如铁氧体),用于增强磁场强度。但交变磁场会使磁芯内部产生涡电流,就像用勺子快速搅动热汤时产生的漩涡,这些涡流因电阻作用转化为热量。此外,若充电区域存在硬币、钥匙等金属异物,它们也会感应涡流而剧烈发热,甚至可能引发安全隐患。

错位与散热限制:发热的放大器

当手机与充电板未对准时,磁场耦合效率会显著下降。此时,充电板需加大功率以维持充电,如同汽车爬坡时需深踩油门,导致更多能量浪费为热能。同时,无线充电时手机紧贴充电板,散热空间被压缩,加上玻璃或陶瓷后盖导热性较差,热量容易“闷”在内部。

电池与电路的“连带责任”

接收线圈产生的交流电需经过手机内部的整流电路转换为直流电,这一过程如同将生水煮沸消毒,能量转换的损耗会以热量释放。若用户边无线充电边玩游戏,电池因高负载产生的热量会与线圈发热叠加,导致温度进一步升高。

如何为无线充电“降温”?

优化充电环境:取下过厚的手机壳,尤其是含金属装饰或磁吸环的款式,避免磁场被阻隔。专为无线充电设计的超薄壳或MagSafe认证壳能减少能量损失。

精准对位与清洁:将手机中心对准充电板标记区域,并定期清理充电板表面的金属碎屑,防止异物干扰。

选择高效散热设计:部分高端充电器采用石墨散热膜、导热硅胶等材料,如同给线圈装上“散热片”,可显著降低温升。

避免高负载场景:充电时尽量减少运行大型应用,降低电池与线圈的双重发热压力。

未来展望:从散热技术到效率突破

当前无线充电效率(约80%)仍落后于有线充电(90%以上),但材料科学的进步正带来新希望。例如,新型导热凝胶和金属导热板能更高效地将热量导出,而电磁屏蔽技术的优化可减少能量泄漏。未来,随着氮化镓(GaN)等高频半导体材料的普及,或能进一步降低损耗,让无线充电真正实现“冷静”高效。

理解发热原理并采取合理措施,用户便能安心享受无线充电的便利。技术迭代从未停歇,今天的“痛点”或许正是明日创新的起点。