无线充电方案有哪些

无线充电技术正悄然改变着我们的日常生活,从智能手机到电动牙刷,再到新能源汽车,摆脱线缆束缚的充电方式逐渐成为主流。然而,面对市场上琳琅满目的无线充电方案,普通消费者往往感到困惑:它们究竟有何不同?又该如何选择?本文将系统梳理当前主流的无线充电技术标准、实现原理及典型应用场景,用通俗的语言和生动的比喻,带您揭开无线充电的神秘面纱。

一、无线充电的五大标准:谁在制定游戏规则?

如同手机通信需要遵循4G、5G等协议,无线充电也有自己的"通用语言",即技术标准。目前全球影响力较大的五种标准包括:

Qi标准:由无线充电联盟(WPC)制定,相当于无线充电界的"普通话"。自2008年推出以来,已覆盖90%以上的消费电子产品,其特点是采用电磁感应原理,充电距离短但效率高,好比"贴面舞"——设备必须紧贴充电板才能工作。

PMA标准:由Power Matters Alliance主导,与Qi类似但使用不同的频率波段,曾在美国星巴克等场所部署,如同"方言"——区域性较强但兼容性有限。

A4WP标准:主打磁共振技术,支持多设备同时充电和更远的传输距离,像"蓝牙音箱"一样允许设备在半径50厘米内自由摆放,但功率较低。

iNPOFi技术:采用独特的电流微共振方案,发热量极低,犹如"冷敷面膜",适合对温度敏感的医疗设备。

Wi-Po技术:利用磁场耦合原理,能在30厘米内实现5W充电,类似于"Wi-Fi信号",穿透力强但易受金属干扰。

二、四种实现方式:技术背后的物理魔法

不同的标准背后,是科学家对电磁能量的巧妙驾驭。目前主流实现方式可分为四类:

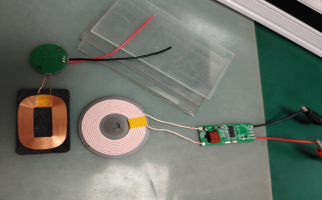

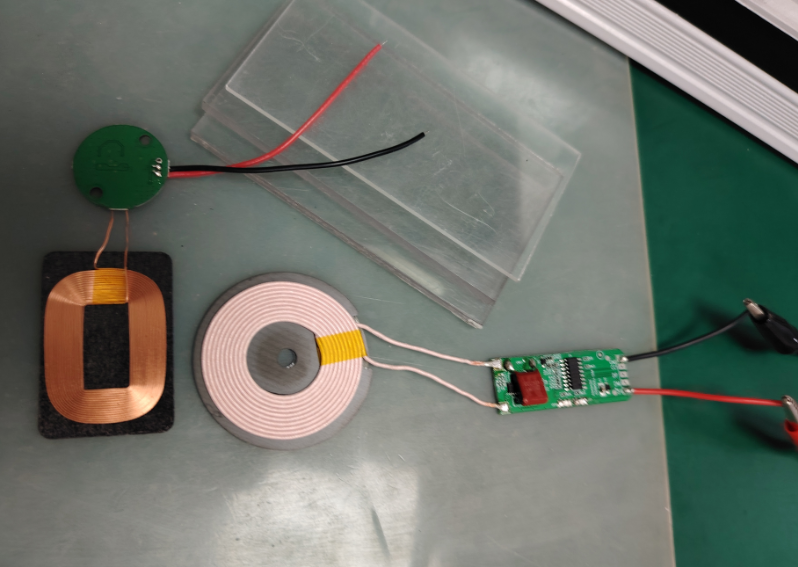

电磁感应式:最常见的"接触充电",原理类似于变压器。当充电板线圈通入交流电时,会在手机接收线圈中感应出电流,就像用两个面对面旋转的风车传递能量——必须严丝合缝才能高效工作。目前Qi标准下的15W快充方案正是采用此技术。

磁共振式:进阶版的"中距离充电",通过调节发射端和接收端的谐振频率,实现能量定向传输。这好比跳水运动员与泳池水波的共振——只要频率匹配,即使相隔一定距离也能传递能量。A4WP标准支持的设备通常采用此方案。

射频式(RF):真正的"隔空充电",利用无线电波传递能量,如同广播电台发射信号。虽然距离可达数米,但效率仅1%-5%,更适合给物联网传感器等微功率设备供电。

超声波/红外式:实验室中的"黑科技",通过声波或光波传递能量。这类技术像"太阳能聚焦"——需要严格的直线对准,且易被障碍物阻挡,目前多用于工业特殊场景。

三、应用场景与方案选择指南

不同技术各有胜负场,选择方案需"看菜吃饭":

消费电子领域:集成化SoC芯片成为趋势。例如某款移动电源SOC同时支持15W无线快充和22.5W有线充电,相当于"充电界的瑞士军刀",既能满足桌面随放随充的便利性,又保留有线快充的高效率。

智能家居场景:磁共振技术更适合多设备同时充电的"充电茶几",允许手机、耳机、智能手表像"聚餐"一样共享同一充电区域,免去反复对准的麻烦。

医疗与工业领域:iNPOFi等低温方案是精密设备的"恒温箱",避免传统无线充电导致的电池过热问题。

新能源汽车:高功率电磁感应式占据主流,现阶段11kW的车载无线充电效率已达90%,相当于传统加油的"无感支付"版本——停车即开始补充能量。

四、未来演进:从技术竞赛到生态融合

随着2024年新型混合标准的研究深入,无线充电正走向"技术大团结"。想象未来的充电场景:早晨起床时,卧室的磁共振充电毯已为手机、手环充满电;上班途中,汽车在红绿灯处通过路面嵌入的射频装置补充能量;办公室桌面则化身"能量Wi-Fi",自动为所有电子设备供电。这种无缝衔接的体验,正是技术标准逐步统一的必然结果。

在这场无线充电的进化之旅中,没有绝对的"最佳方案",只有最适合特定场景的技术组合。消费者在选择时,不妨记住一个简单原则:高频使用设备选Qi标准"贴身服务",多设备环境看磁共振"广域覆盖",特殊需求则考虑定制化方案。毕竟,技术的终极目标始终是让人更自由,而非被另一种形式的"线缆"所束缚。