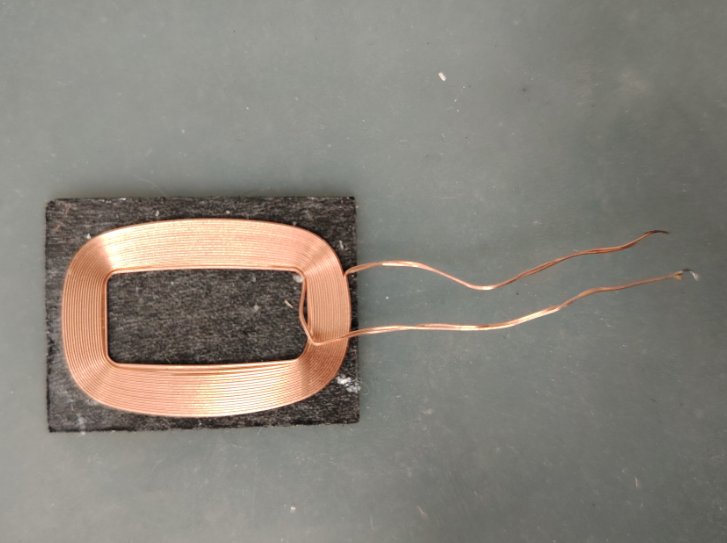

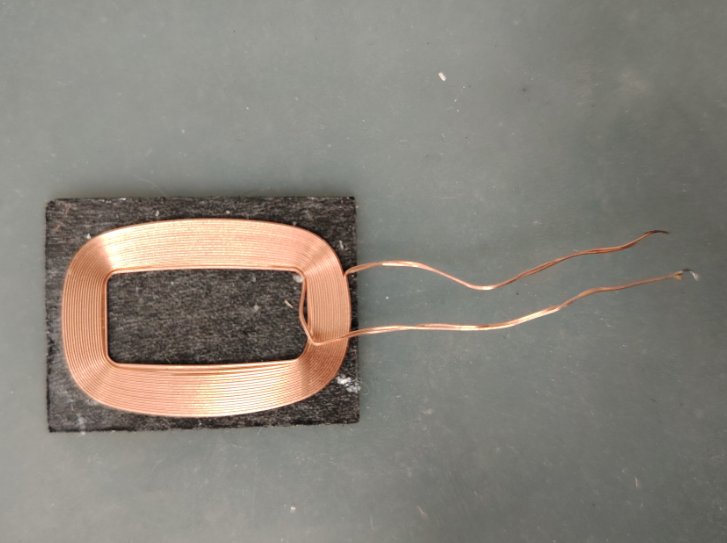

自制无线充电接收线圈

无线充电技术如今已广泛应用于智能手机、智能手表等设备中,其核心组件之一——接收线圈,原理看似复杂,但通过简单的DIY材料和方法也能实现。本文将详细介绍如何自制一个高效的无线充电接收线圈,从原理到实操步骤,帮助技术爱好者探索这一领域的奥秘。

电磁感应:无线充电的“隐形桥梁”

无线充电的本质是电磁感应,即通过交变磁场在接收线圈中“激发”电流。当发射线圈通入交流电时,会产生变化的磁场,而接收线圈在磁场范围内切割磁感线,从而产生感应电流。这一过程类似于“隔空传电”,但实际有效距离通常仅2-3毫米。接收线圈的性能直接决定了电能传输效率,因此线圈的绕制工艺和材料选择至关重要。

材料选择:铜线与磁片的黄金组合

制作接收线圈的核心材料是漆包铜线,其绝缘漆层可防止短路,同时保持导电性。线径的选择需平衡电流承载能力与内阻:0.1mm-0.3mm的细线适合低功率设备(如耳机充电),而0.4mm以上的线径可支持10W以上快充。例如,用0.3mm线径绕制线圈,相当于用“细水管输送适量水流”,既能满足5W手机充电需求,又避免过粗线材导致的笨重。

另一关键材料是铁氧体磁片,其作用如同“磁场导航”,将磁力线集中在线圈区域,减少能量散失。若无法购买专用磁片,可拆解旧手机无线充电器的磁芯再利用。

绕制工艺:精度决定效率

手工绕制线圈需注意三点:形状、圈数与平整度。

模板设计:建议使用直径40mm的塑料圆环或PCB板作为模具,圆形或方形均可。模具大小决定了线圈的“捕获面积”,好比渔网越大,捕鱼效率越高。

绕制技巧:用漆包线紧密缠绕20-30圈,首尾预留5cm引线。圈数越多,输出电压越高,但内阻也会增大,如同“长管道增加水流阻力”。双线圈并联设计可提升效率,适合高功率需求。

表面处理:用砂纸刮除引线端的绝缘漆,并上锡焊接,确保导电接触面光滑。这一步若马虎,会导致“电流堵车”,增加能量损耗。

电路连接:从交流到直流的转换

接收线圈产生的电流是交流电,需通过整流电路转换为设备所需的直流电。推荐使用4个二极管搭建桥式整流电路,其作用类似“单向阀门”,只允许电流单向流动。若追求更稳定的输出,可增加滤波电容,消除电流波动。例如,并联一个100μF电容,能像“水库蓄水”般平滑电流脉冲。

测试与优化:效率提升的小窍门

完成后的线圈可通过万用表测试导通性,并置于发射器上观察充电效果。若效率低下,可从以下方面排查:

线圈偏移:与发射线圈的中心对齐误差应小于2mm,否则磁场耦合度骤降,如同“错位的齿轮无法咬合”。

磁片加持:在接收线圈背部粘贴磁片,可提升30%以上的能量传输效率。

圈数调整:适当增加圈数可能提高电压,但需以发热程度为参考,避免“过度负载”。

应用场景与安全提示

自制接收线圈适合改造不支持无线充电的设备,如老旧手机或DIY电子产品。但需注意:

避免金属物体靠近线圈,否则会引发涡流发热,存在烫伤风险。

长期使用需做好绝缘封装,防止漆包线磨损短路。

高功率应用时(如10W以上),建议监测温升,超过50℃需暂停使用。

通过以上步骤,一个成本不足20元的自制接收线圈即可实现基础的无线充电功能。虽然商业产品的精密度更高,但DIY过程不仅能深入理解电磁感应原理,更能为旧设备赋予新生命。正如一位极客所言:“无线充电的魔力,不在于看不见的电流,而在于创造力的无限连接。”