三线圈无线充电

在数字化浪潮席卷的当下,电子设备已成为人们生活与工作的亲密伙伴。而无线充电技术作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正经历着从单点突破到多维拓展的革命性变革。其中,三线圈无线充电方案凭借其独特的技术架构与应用场景优势,逐渐崭露头角,成为行业关注的焦点。

技术原理:电磁感应的智慧升级

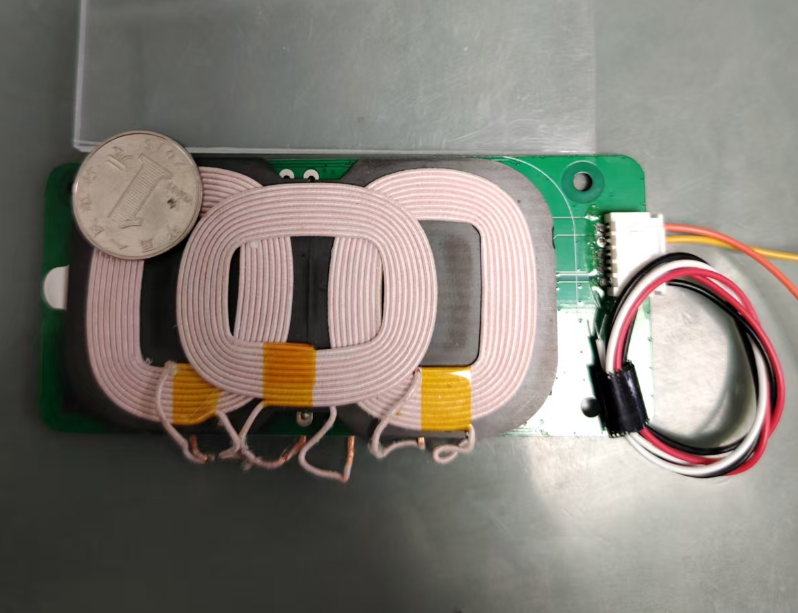

三线圈无线充电的核心在于电磁感应原理的巧妙运用。当交流市电经全桥整流电路转换为直流电源后,通过发射端的两个感应线圈实现能量耦合传输。接收端的转换电路将次级线圈输出的电流再次整流为直流电,最终注入电池完成充电过程。这种设计并非简单堆叠硬件,而是通过增大感应区域来提升用户摆放设备的容错率——即使手机未精准对准中心点,也能稳定获取电能。如同蜜蜂群体协作采蜜般,三个线圈形成互补网络,中间线圈专门消除传统单线圈存在的“感应死角”,确保充电覆盖无盲区。

值得注意的是,实际工作中仅有一个耦合度最高的线圈承担主要任务,其他线圈处于待命状态。这种动态筛选机制既避免了多线圈同时工作产生的电磁干扰和发热问题,又实现了效率与安全的平衡。好比交通信号灯控制系统,程序会根据实时路况自动调配资源,确保能量传输通道始终畅通无阻。

效能突破:从实验室到高铁车厢的实践

当前主流三线圈方案的能量接收效率已达70%左右,并朝着98%的理论极限迈进。以高铁场景为例,15W输出功率足以满足智能手机等移动设备的快速补能需求。其技术优势在高速移动环境中尤为凸显:大面积发射区域允许乘客随意放置设备,无需频繁调整位置;自动识别终端功能可智能匹配不同设备的功率需求,如同贴心的管家根据客人食量分配餐点。

在汽车级应用中,三线圈方案展现出更强的适应性。支持三线配置的设计使其能完美融入车载系统,无论是仪表台还是座椅背部都能实现高效能量传递。这种灵活性恰似乐高积木的组合特性,可根据车辆空间结构自由布局,为驾乘者创造无缝充电体验。

材料革新:高分子磁片的环境适应力

现代三线圈模组采用高分子新材料磁片,这是提升复杂环境下稳定性的关键所在。相比传统金属材质,新型材料具有更低的温度系数和更强的抗干扰能力,即便在高温、震动等恶劣条件下仍能保持性能稳定。就像给充电系统穿上了一件防护铠甲,既能抵御外界干扰的冲击,又能高效传导能量。

以NY7501-3芯片开发的5W发射模块为例,其紧凑体积与定制化设计能力,使其可嵌入手机壳、蓝牙音箱甚至移动电源等小型设备。这种微型化趋势预示着未来无线充电将突破场所限制,真正实现“即放即充”的便捷生活。

标准兼容:QI协议下的生态共建

符合QI标准的三线圈解决方案具备广泛的设备兼容性。从智能手机到智能音响,从桌面摆件到车载支架,只要遵循同一通信协议,就能实现跨品牌、跨品类的能量交互。这种标准化建设如同电力系统的电网改造工程,正在构建覆盖全场景的无线充电基础设施网络。

特别值得关注的是安全机制的创新设计。充满自动断电功能有效避免过充风险,而芯片级的智能管控则杜绝了因接触不良导致的短路隐患。这些防护措施犹如隐形的安全卫士,默默守护着每一次能量传递过程。

未来展望:技术迭代催生新可能

随着物联网设备的爆发式增长,三线圈技术正迎来更广阔的应用空间。想象一下,在智能家居场景中,茶几表面分布的隐形充电区能同时为手表、耳机和平板供能;在医疗领域,无菌手术室内的器械托盘兼具充电功能,减少线缆交叉感染的风险。这些场景化的创新应用,正是三线圈技术延展性的生动写照。

从实验室走向产业化,从消费电子渗透至工业领域,三线圈无线充电技术正以稳健的步伐重塑人类与能量的交互方式。它不仅是科技进步的缩影,更是未来智慧生活的具象化表达——当无形的能量场取代有形的线缆束缚,我们将迎来真正的自由充电时代。