手机无线充电线圈大小

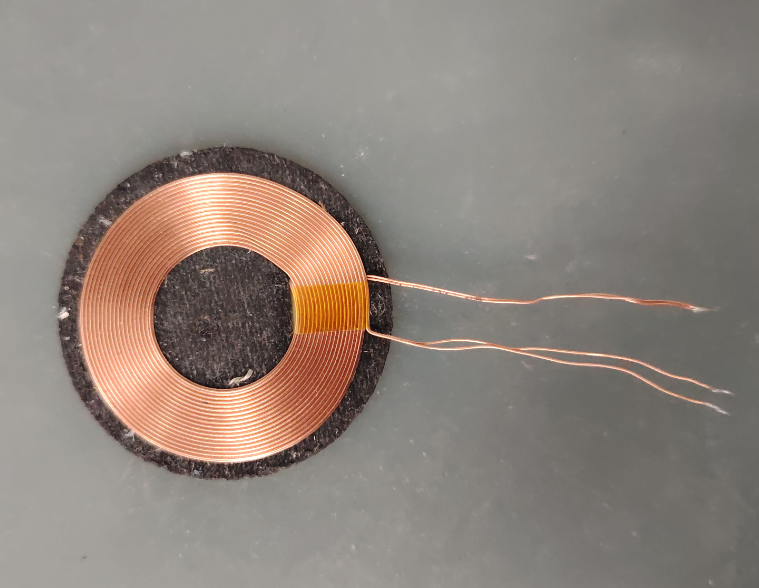

无线充电系统中,接收线圈的尺寸是影响用户体验的关键因素之一。根据行业规范,主流设备的最小接收线圈直径通常控制在46至48毫米区间,但实际产品会因手机型号差异而浮动。这相当于一枚普通一元硬币的直径略大些,却承载着将电磁场转化为电能的重要使命。例如某款10W Qi标准的接收模组采用多层FPC柔性电路板叠加纳米晶磁片的结构,体积压缩至40×40×0.6mm³,如同精巧的能量捕手静静躺在手机背板下方。

物理规格的精密平衡

工程师在设计时需要在多重矛盾中寻找最优解:外径/内径与厚度构成三维空间约束体系。以典型配置为例,ø50mm外径搭配ø30mm内径、0.5mm厚度的组合,既保证足够的绕线面积提升传输效率,又要避免过度占用内部宝贵的堆叠空间。这种精密结构如同蜂巢般的六边形紧密排列,每个细微调整都可能引发连锁反应——增大直径虽能增强磁场捕获能力,却也会增加设备厚度;缩小尺寸虽利于轻薄化设计,却可能导致能量损耗加剧。

功率适配的动态调节机制

不同功率等级对线圈参数有着截然不同的要求。基础款5W充电器可选用0.3mm线径的漆包铜线,如同细密编织的渔网缓缓收拢能量;而高功率快充方案则需升级至0.4mm线材,配合优化后的直流电阻(DCR)与磁芯布局,才能实现高效稳定的电能转换。就像高速公路需要更宽车道承载车流,15W甚至50W以上的大功率传输必须通过拓宽导电通道、降低阻抗来实现。特别值得注意的是,当功率突破临界点时,散热系统的设计权重将显著提升,这直接关系到设备能否持续稳定运行而不触发过热保护。

标准化与个性化并存的行业生态

WPC组织制定的兼容性标准为产业发展划定了基准线:常规线圈直径覆盖20-50毫米范围,确保不同品牌设备间的互操作性。这个跨度恰似服装行业的尺码体系,既要满足多数人的基本需求,又要预留特殊体型者的定制空间。实践中,厂商会根据目标市场的用户习惯进行微调——面向欧美市场的机型可能侧重通用性设计,而亚洲版本则更倾向于紧凑型布局以适应纤薄机身潮流。有趣的是,多线圈架构的出现带来了新的挑战与机遇,各单元间需保持恰到好处的距离以避免信号串扰,宛如交响乐团中不同声部的和谐共鸣。

材料科学的创新突破

现代无线充电模组已演变为复合型功能器件。铁氧体磁片作为传统屏蔽材料仍在发挥基础作用,但新型纳米晶合金材料的引入正悄然改变游戏规则。这类高性能磁芯不仅能精准引导磁通量走向,还能有效抑制涡流损耗,其工作原理类似于指南针在磁场中的定向导航。基板材质的选择同样充满智慧,从早期的PCB硬板到如今的柔性薄膜电路,材料进化史印证着技术迭代的方向——更轻薄、更柔韧、更耐高温。当这些尖端材料与精密制造工艺相结合,便催生出既能弯曲贴合曲面屏又能高效传能的新型接收装置。

性能边界的探索实践

实验室数据显示,电感量(L值)的典型区间为5–30μH,这个看似抽象的数字背后对应着真实的物理现象。设想将无形电磁波具象化为可见的水波纹,适当增大电感如同加深水池深度,使波长更长的低频振荡得以充分共振;而过大的数值则可能导致谐振频率偏移,如同音叉振动失准般影响充电效率。公差控制更是精益求精的艺术,±5%的误差范围意味着百万分之一秒级的时间同步精度,这种严苛要求堪比航天器的轨道对接标准。正是在这些微观尺度上的极致追求,构筑起无线充电技术的可靠根基。

站在技术演进的角度观察,接收线圈尺寸的每一次微小变化都折射出行业变革的轨迹。从最初笨拙粗放的设计到如今毫米级的精密调控,工程师们用智慧在物理定律与用户体验之间架起桥梁。未来随着新材料、新工艺的持续突破,这个承载着便捷生活愿景的核心部件,必将以更优雅的姿态融入智能终端生态体系。