诺芯盛@无线充电发热问题

在智能手机普及的今天,无线充电因其便捷性成为许多人的日常选择。然而,随着使用频率的增加,充电时设备发热的问题也逐渐浮出水面。这种发热不仅影响用户体验,还可能对设备寿命和安全性造成潜在威胁。那么,无线充电为何会发热?我们又该如何科学应对?

能量转换的“损耗陷阱”:发热的核心原因

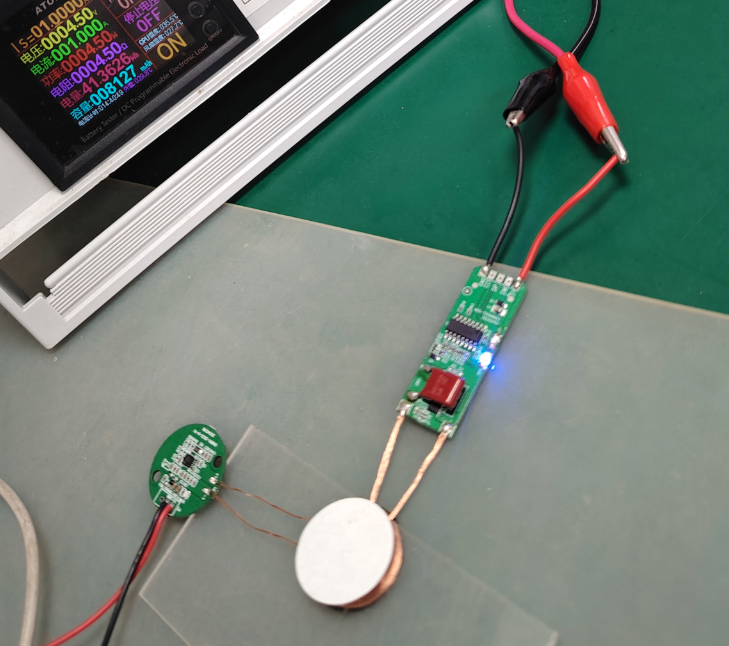

无线充电的本质是通过电磁感应实现能量传输。当电流通过充电基座的线圈时,会产生交变磁场,手机内部的接收线圈感应到磁场后将其转化为电能。这一过程中,能量需要经历“电→磁→电”的两次转换,而每次转换都会伴随能量损耗。根据技术分析,目前主流无线充电器的能量转换效率约为70%-80%,这意味着约20%-30%的能量以热能形式散失。

这种损耗类似于用漏斗倒水——无论动作多么精准,总有一部分水会洒出。充电功率越高(如15W快充),能量损耗的绝对值越大,发热量自然更显著。此外,电路元件的自身功耗(如电阻发热)和散热条件限制,进一步加剧了温度上升。

环境与材质的“隐形推手”

除了技术原理,外部环境也是发热的关键变量。在夏季车内等高温场景中,充电器和设备的散热能力会大幅下降,热量如同被困在密闭温室中难以排出。同时,充电表面的材质选择也至关重要:金属材质虽导热性好,但会干扰电磁场;而某些塑料或木质充电垫则可能因导热性差,导致热量积聚在设备底部。

过热危害:不止是“烫手”那么简单

长期高温会加速电池老化,就像持续暴晒的轮胎更容易开裂。锂电池在超过40℃的环境下工作,其化学活性会逐渐退化,表现为续航时间缩短甚至鼓包风险。此外,充电器线圈若长期高温运行,可能出现绝缘层熔解或元件脱焊,引发安全隐患。部分用户反馈的“充电越充越慢”现象,往往是设备触发了高温保护机制所致。

科学降温:从硬件到习惯的全方位策略

硬件升级:主动散热的智慧

选择带有散热风扇的无线充电器(如Anker三合一型号),能像给电脑加装风扇一样强制对流散热;或为现有充电器加装铝制散热底座,利用金属的高导热性快速导出热量。对于车载场景,可将散热装置安装在空调出风口,实测显示能降低手机温度10-15℃。

充电行为优化:时间与场景管理

避免边玩大型游戏边充电——这如同让一个人同时狂奔和进食,必然导致“过热反应”。采用阶段性充电策略(电量维持在20%-80%区间),不仅能减少发热,还能延长电池寿命。部分手机提供的“智能充电模式”会动态调整电流,在电量接近满格时自动降速,如同智能水龙头根据水位调节流量。

日常维护:容易被忽视的细节

定期用酒精棉签清洁充电器表面,去除油污和灰尘(这些杂质就像给发热体盖了层棉被)。若发现线圈区域有焦痕或变形,应立即停用——这可能是内部短路的预警信号。

未来展望:技术突破与用户教育的双轨并行

目前,第三代半导体材料(如氮化镓)的应用已开始提升能量转换效率,而液态散热等新技术也在实验室阶段取得进展。对消费者而言,理性看待充电功率宣传(并非越高越好)、学会根据场景选择充电方案,才是现阶段平衡效率与安全的最优解。

无线充电的发热问题,本质是技术便利性与物理规律之间的博弈。通过科学认知和合理应对,我们完全能在享受科技红利的同时,将风险控制在最小范围。毕竟,理想的无线体验不该是“热恋”,而是“恒温”的陪伴。