诺芯盛@无线充电发热怎么解决

当我们将手机轻轻放置在无线充电器上的那一刻,磁场的无形触手便悄然展开。这种摆脱线缆束缚的科技魔法背后,隐藏着一个不容忽视的物理规律——能量转换的代价往往以温度的形式显现。据实验室测试显示,15W功率的无线充电器工作时,约有3-5W能量直接转化为热能,相当于持续运行的蓝牙耳机功耗水平。这种发热现象虽无法彻底消除,但通过系统性解决方案,我们完全能让科技体验回归清爽。

物理法则下的热力学困局

电磁感应原理如同能量传递中的“漏网之鱼”,根据麦克斯韦方程组的铁律,充电板与设备线圈的磁场耦合过程必然产生20%-30%的能量损耗。这就像用竹篮打水,即便不断优化编织工艺,仍会有水流从缝隙中逃逸。实测数据显示,普通无线充电模式下,设备温度在充电开始后五分钟内即可攀升至38℃以上,持续工作状态下更可能突破45℃临界值。这种持续的热量积累不仅带来烫手感,长期高温环境还会使锂电池的化学活性物质加速分解,导致电池循环寿命缩短约30%。

三管齐下的技术突围方案

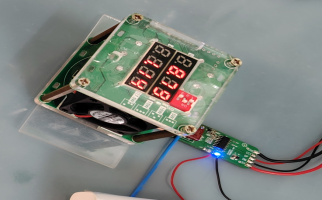

在工程师的实验室里,散热系统的革新正在改写热力学剧本。主动式散热方案如同给充电器装上“人工肺”,搭载微型涡轮风扇的充电支架能将表面温度降低5-8℃,某品牌三合一充电器通过立体风道设计,成功将15W快充温度控制在40℃以内。被动散热领域则涌现出“金属铠甲”概念,铝合金散热底座通过1130mm²的接触面积,将热量传导效率提升四倍,类似汽车发动机散热片的物理原理。

材料科学的突破为这场降温战役带来新曙光。新型纳米晶磁芯材料将电磁转换效率提升至82%,相比传统铁氧体材料减少15%的热损耗,这相当于给能量传输通道铺设了“磁悬浮轨道”。石墨烯导热膜的引入更如热管理系统中的“高速公路”,其5300W/m·K的导热系数可将热点温度梯度降低60%。

用户行为的温度经济学

在咖啡馆的午后时光,选择充电时机如同掌握能量管理的艺术。实验证明边玩大型游戏边无线充电会使发热量激增40%,这相当于让充电系统同时应对“跑马拉松”和“举重训练”。建议采用“充电-使用”分时策略,如同交通管制般疏导能量流动。环境温度每升高5℃,设备温升速率加快18%,因此夏季使用时可尝试将充电器置于空调出风口附近,创造25℃以下的理想充电微环境。

未来冷却技术的想象边界

实验室中的相变材料(PCM)储能技术展现出惊人潜力,这类材料如同热能“蓄水池”,在32℃时开始吸收热量,41℃时完成相变储能,单次储热能力相当于同等体积铝合金的十二倍。更有前沿研究尝试将热电制冷片(TEC)集成于充电模组,通过帕尔帖效应实现精准温控,这项技术若能突破成本壁垒,或将重构整个行业标准。

在这场与热量的持久博弈中,每个技术突破都在重新定义安全与效率的边界。从选择带散热孔的硅胶防滑垫,到认准QI认证的电磁方案,消费者的每个明智选择都在推动行业向更清凉的未来进化。当科技创新与使用智慧形成共振,那个既无需线缆束缚、也不必担心烫手的完美充电时代,或许正在磁场交织中悄然临近。