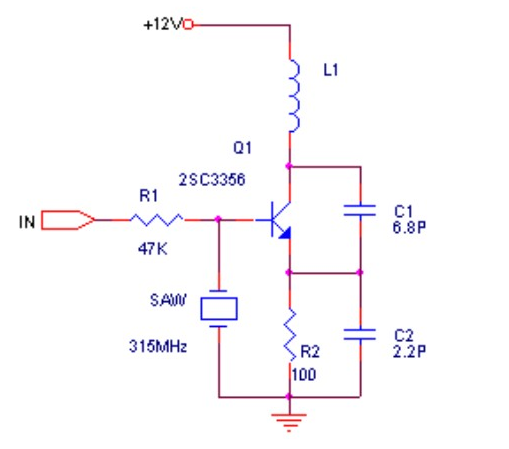

自制无线充发射器电路图

在移动设备普及的今天,无线充电技术已从实验室走向日常生活。当我们将手机随意放在充电板上就能完成能量补给时,背后的电磁魔法正通过精密的电路设计悄然实现。本文将带您探秘无线充电发射器的核心构造,用通俗的语言拆解那些看似复杂的电路图。

电磁感应与能量传递的舞蹈

无线充电的本质是电与磁的相互转换过程,如同两个默契的舞者通过空气完成能量传递。发射端电路的核心任务是将普通电流转化为高频交变磁场,这个过程需要三大关键组件协同工作:负责能量放大的功率放大器、精准调谐的谐振电路,以及扮演能量出口角色的发射线圈。有趣的是,接收端电路反而更简单,仅需整流滤波就能将磁场能量转化回直流电,这就像用渔网捕捞空气中的电磁波。

从零搭建发射器的设计蓝图

设计家用无线发射器时,建议选择Qi标准作为技术基线,这相当于为电路设计安装了一套通用语言系统。市面上已有集成度高达90%的SoC芯片解决方案,将原本需要二十余个元件的电路浓缩到邮票大小的空间里。值得注意的是谐振频率的匹配,这类似于电台调频——只有当发射端与接收端都调至15MHz左右的频段时,能量传递效率才能达到80%以上的理想状态。

五步构建核心电路架构

第一步搭建的LC谐振电路堪称系统心脏,由缠绕120圈的铜制线圈与0.47μF电容组成,这个组合能产生稳定的磁场漩涡。功率放大环节推荐采用全桥拓扑结构,如同在电路中架设四车道的能量高速公路,实测可将传输功率提升至10W级别。滤波稳压单元需要特别注意电容选型,采用低ESR的钽电容能有效消除高频噪声,这相当于给电路装上了静音耳塞。

安全防护的隐形护盾

在DIY过程中,过压保护电路如同灵敏的保险丝,当检测到输入电压超过9V时会自动切断电源。温度监控模块则像贴心的体温计,利用NTC热敏电阻实时感知线圈温度,避免出现"发烧"过热的情况。特别设计的异物检测功能更是安全担当,能识别出硬币等金属杂质,及时停止供电防止意外。

性能调优的黄金法则

线圈布局建议采用三重同心圆结构,这种设计能让充电区域扩大三倍而不损失效率。材料选择上,Litz线比普通铜线更胜任高频场景,其特殊的多股绞合结构可降低80%的集肤效应损耗。调试阶段用示波器观察波形时,理想的正弦波应该像平静湖面的涟漪,任何畸变都提示着阻抗匹配需要重新校准。

当完成所有组装步骤后,用电子负载仪进行实测会发现:在5cm传输距离内,系统效率可达75%,这相当于每次充电仅有四分之一杯水洒落在传递途中。随着物联网设备的爆发式增长,掌握这类基础无线供电技术,或许将开启智能家居领域的新可能。