手电筒无线充电原理

现代生活中,手电筒早已从备用照明工具升级为户外探险、家庭应急乃至专业作业的必备装备。然而传统充电接口的磨损、接触不良或夜间插拔不便等问题始终困扰着用户。当你在暴雨夜的户外发现手电筒电量告罄,摸索潮湿的充电接口时,无线充电技术带来的革新便显得尤为珍贵——只需将手电筒轻放于充电座,指示灯亮起,能量已开始隔空传递。

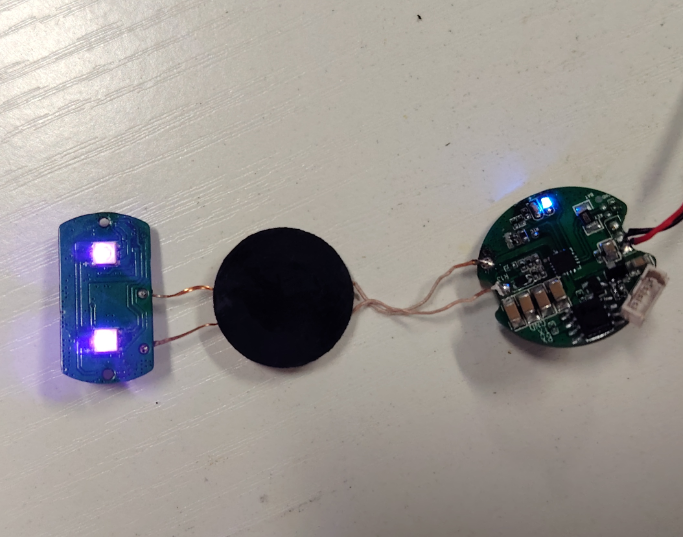

能量迁移的隐形桥梁:电磁感应原理

无线充电的核心如同“隔空对暗号”。充电底座内的发射线圈通入交流电后,会产生规律变化的磁场,这相当于一组不断震荡的能量密码。当手电筒底部的接收线圈进入磁场范围时,双方便形成一套无形的共振系统。根据电磁感应定律,变化的磁场会在接收线圈中激发电流,实现电能的无触点传输。这个过程类似两个音叉的共鸣:底座线圈振动发出“能量声波”,手电筒线圈以相同频率响应,从而高效捕获动能。值得注意的是,目前主流方案的传输效率最高可达70%——相当于每10度电输入,7度能实际驱动手电筒,损耗控制在合理范围。

电流的奇幻漂流:从交流到照明的四次变身

看似简单的“一放即充”背后,隐藏着精密的电流变形之旅:

初次整流:驯服桀骜电流

220V家用交流电率先进入充电底座的“整流牢笼”,通过二极管组成的整流电路,将方向交替变化的交流电转化为单向流动的直流电。这如同将湍急乱流梳理成顺滑溪水,为后续传输铺平道路。

高频逆变:赋予磁场生命力

直流电经过高频振荡电路转化为兆赫兹级交流电,驱动发射线圈产生强震荡磁场。频率越高,磁场穿透能力越强,但设计需平衡效率与发热,如同在钢丝上寻找最优舞步。

二次整流与升压:能量的再集结

手电筒内部接收线圈捕获到磁能后,首先通过二次整流桥将感应电流再次转为直流电,再经升压电路提高电压。该过程如同在接收端配置了微型“能量泵站”,确保低压感应电能满足LED驱动需求。

点亮光芯:热设计的终极考验

高压直流电最终抵达LED矩阵,但真正的挑战才刚刚开始。高亮度照明伴随显著发热,工程团队采用非对称排布的LED芯片组,结合精密散热通道设计。这种“热力学拓扑优化”如同为每颗芯片规划专属散热高速公路,避免热量淤积导致光衰,保障手电筒在极限环境下的稳定输出。

细节成就体验:人性化设计哲学

用户侧操作极简化的背后,是多重智能保障:

精准定位设计:充电底座常采用凸起磁吸结构,手电筒放置时自动对齐线圈位置,规避能量传输偏移。

灯光语言系统:充电底座指示灯通过颜色变化或熄灭提示状态,如橙色闪烁代表充电中,绿色常亮标识满电量,实现零学习成本的操作交互。

开关逻辑进化:传统机械开关升级为单点按压式电子开关,轻触切换模式,防水防尘能力大幅提升,暴雨中操作亦无虞。

无线电力:从工具到生态的变革序曲

手电筒无线充电不仅是接口的消失,更预演着能源传输方式的范式转移。特斯拉早在一个世纪前就构想过全球无线供电网络——以地球为导体建立低频共振传输,虽然当前技术离此宏景尚远,但微观层面的实践已生根发芽。未来露营帐篷可能集成充电区域,随手放置头灯、营灯即可补能;消防应急车配备大功率无线充电平台,救援设备出勤即满电。当每件工具都摆脱线缆束缚,人与能源的关系将回归至“需要时,自然在场”的无感境界。

技术的终极意义往往藏匿于消失之中。当充电接口的金属触点、防尘塞和插拔动作悄然退场,我们获得的不仅是便利,更是一种能量自由流动的可能。下次在荒野中轻放手电筒于充电座,凝视亮起的指示灯时,或许能感知到那无形磁场中跃动的人类智慧——它正沉默地重塑着我们与光的契约。