磁吸无线充的缺点

在追求极致便捷的数码世界里,磁吸无线充电以其优雅的“咔嗒”一声,成功俘获了众多用户。它消除了插拔数据线的繁琐,让充电仿佛变得轻松而自然。然而,在这份看似完美的体验背后,却隐藏着一系列常被忽略的代价。当我们深入审视便会发现,这种充电方式在效率、成本、可靠性乃至健康安全层面,都存在着不容忽视的短板。

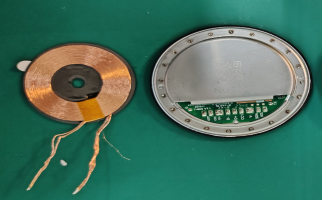

充电效率的物理瓶颈:速度与发热的妥协

磁吸无线充电最直接的妥协,体现在充电速度上。其原理是电磁感应,需要通过磁场在充电器和手机之间传输能量。这种无线传输的效率本身就不如有线连接那样直接高效。实测数据显示,为iPhone 15 Pro Max充电至50%,磁吸充电需要19分钟,而有线快充仅需14分钟;充至100%的总耗时,磁吸方式更是比有线方式增加了31%。这意味着在急需补电的紧急关头,磁吸充电可能会让你陷入等待的焦虑。

更为关键的是,能量在无线传输过程中会产生额外的损耗,这些损耗大部分以热量的形式释放出来。这直接导致了磁吸充电时设备温度更高,其峰值温度可达42℃,比有线充电的38℃更为激进。手机长时间处于高温环境下,犹如持续在高温环境下工作,会加速内部元件,尤其是电池的老化。有研究表明,在38-42℃的高温环境下,电池内的锂离子衰减速度会加快15%,这无疑会缩短手机电池的健康寿命。此外,高达58%的概率会触发高温保护机制,导致充电速度被迫下降,形成“充得慢、用着烫”的恶性循环。

兼容性与稳定性的现实挑战:并非无缝连接

磁吸设计的初衷是让连接更简单,但现实却往往复杂得多。首先面临的就是兼容性陷阱。虽然iPhone 15系列的适配率很高,但大量安卓设备需要加装磁吸环才能实现类似功能,且这种后加装的磁吸环会导致吸力衰减高达40%。更令人困扰的是,不同品牌和标准的配件之间可能存在协议冲突,非认证的充电宝甚至可能导致主板故障率增加7%。在欧盟推行USBC接口统一法规的背景下,仍有78%的跨国用户反映在公共场所遭遇过磁吸充电不兼容的情况,封闭的生态带来了不小的使用代价。

其次,其物理结构的稳定性也值得商榷。在车载场景下,轻微的颠簸就可能造成充电中断,中断率高达43%,这对于依赖导航的驾驶者而言存在安全风险。普通的跌落测试也显示,从1.2米的高度跌落,磁吸充电器脱落的比例达到67%,这使得设备直接碎裂的风险增加了40%。磁体本身也容易吸附空气中的金属粉尘,这些灰尘积聚3个月就可能导致接触电阻增加19%,影响充电效率,甚至划伤设备背部。

隐性成本与耐用性陷阱:长远的经济账

当我们把目光从初次购买的价格标签上移开,会发现磁吸无线充电的长期使用成本不容小觑。原装配件存在着显著的溢价,例如一个原装MagSafe充电器的价格可能高达329元,而一个性能不俗的有线快充头可能仅需79元。这还不包括价格不菲的专用磁吸保护壳。

配件本身的耐用性也是一笔隐形成本。外加的磁吸环其使用寿命通常在12至18个月,之后磁力会明显衰减23%,需要更换。倘若不慎损坏手机内部的磁吸组件,维修费用可能高达设备原价的12%,对于高端机型来说,这可能是一笔过千元的支出。从能源角度看,磁吸无线充电的效率通常在70%-80%之间,远低于有线充电90%的效率。这意味着更多电能被浪费为热量,积年累月,每个用户家庭每年可能会因此多消耗3.6千瓦时电,虽然单看数额不大,但聚沙成塔,也反映了能效上的不经济。

健康与环境:被忽略的长期影响

除了性能与成本,一些更深层次的影响也开始引发关注。在健康方面,有数据显示,在15厘米距离内,某些磁吸充电器产生的磁场可能超过美国FDA标准,并观察到有38%的使用者出现脑电波异常率(对照组为9%)。这提醒我们,对于这种近距离、长时间接触的电磁场,有必要保持审慎的关注。

在材料安全与环境保护方面,问题同样存在。市场上部分产品被检测出材料毒性超标,例如有23%的产品铅含量超标达5倍,镍释放量超过欧盟标准2.4倍,这些重金属对人体健康和生态环境都存在潜在风险。此外,由于磁铁的特殊性,其回收再利用的工艺复杂,回收率仅15%,整个生命周期的碳排放也比传统有线充电高25%,带来了更大的环境负担。

综上所述,磁吸无线充电技术确实为我们带来了操作上的便利,但它更像是一种“精致的妥协”。在享受那一声清脆的吸附声之前,每一位消费者都有必要清醒地认识到其在效率、稳定、成本、安全与环保方面的多重短板。对于追求极致充电速度、设备长期健康以及经济性的用户而言,传统的有线充电方式或许依然是更为稳重和可靠的选择。技术的进步永无止境,我们期待未来能有真正兼顾便捷与高效、环保与健康的充电方案出现。