无线充电异物检测原理

在智能手机、电动牙刷等设备全面拥抱无线充电技术的今天,这项看似便捷的技术背后却暗藏危机——一枚硬币、钥匙甚至金属碎片都可能引发过热起火事故。据行业研究显示,超过90%的用户习惯将充电器固定放置在同一位置,这使得墙面嵌入式产品成为主流趋势,但也对异物检测功能提出了更高要求。本文将深入解析这一关键技术的运作机制与现实意义。

电磁感应与涡流效应的双重哨兵

无线充电的核心原理基于电磁感应现象:发射端线圈产生交变磁场,接收端通过谐振耦合实现电能传输。当金属异物进入该区域时,会因涡流效应形成局部短路回路,如同在平静湖面投下石子激起涟漪。系统通过监测功率损耗异常(类似水流突然受阻时的压强变化)和线圈阻抗波动来识别潜在风险。这种检测方式犹如给电路装上“电子听诊器”,能捕捉到微乎其微的能量泄漏信号。

以家庭场景为例,若用户不慎将回形针遗落在充电板上,设备会在毫秒级时间内感知到阻抗骤增,立即触发降功或停机保护。这好比汽车的安全气囊系统,在碰撞发生的瞬间完成预判与响应,将危险扼杀于萌芽状态。

多维度安全防线构建

现代异物检测已形成复合型防御体系:

动态阈值算法优化——根据环境温度、负载状态实时调整敏感度参数,避免误报率过高影响正常使用;

空间定位技术辅助——通过多圈阵列天线实现二维平面扫描,精准定位异物坐标;

历史行为建模——结合用户每周平均1.2次的清洁频率数据,建立个性化使用模式数据库,区分临时放置物品与长期滞留物体。

这种分层防护策略如同智能家居安防系统,既有基础的门磁报警,又有人脸识别的高级验证,确保安全防护既严密又智能。

能量管理中的风险博弈

异物导致的不仅是安全隐患,更会造成显著的能量浪费。实验表明,直径5mm的钢珠可使传输效率下降30%以上,相当于每年白白流失数百度电量。厂商通过引入自适应调频技术和相位补偿机制,在保证安全性的前提下最大限度维持充电效能。这类似于交通信号灯控制系统,根据车流量动态调节绿灯时长,实现通行效率与道路安全的平衡。

值得关注的是,部分高端机型已实现分级预警功能:初级警报仅提示异物存在,中级采取限流措施继续观察,终极方案才是完全断电。这种渐进式响应机制既避免了频繁中断充电带来的不便,又为特殊材质物品(如含铁成分较低的合金)保留了容错空间。

用户体验与工程美学的融合之道

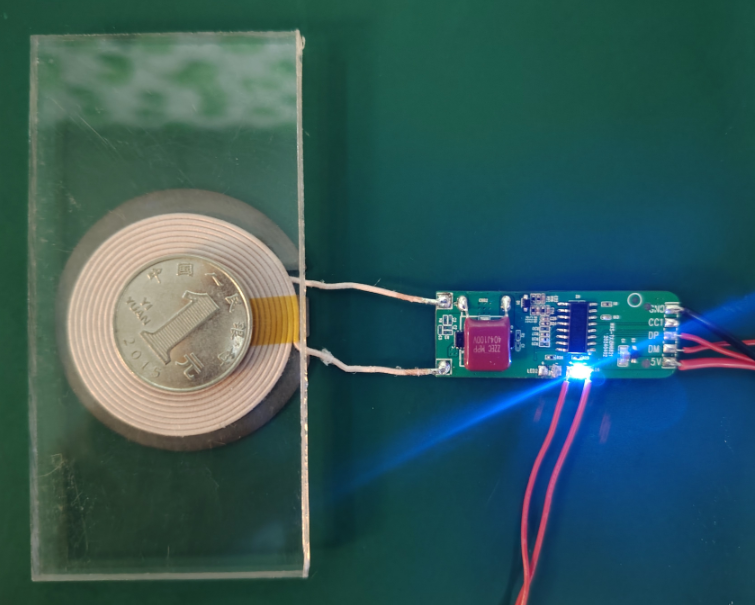

设计师们正将安全功能转化为可视化交互体验。例如,通过LED呼吸灯效直观展示检测状态——绿色常亮表示正常充电,黄色闪烁警告潜在风险,红色快闪则强制停止供电。这种设计语言不仅传递技术信息,更塑造了产品的专业形象。就像汽车仪表盘用图标替代文字说明,让复杂参数变得通俗易懂。

针对墙面嵌入式安装场景,工程师开发出非接触式自清洁结构。利用超声波振动原理定期抖落灰尘颗粒,配合疏水涂层防止液体残留导电。这种免维护设计契合现代人快节奏生活方式,使充电装置真正成为家居环境的有机组成部分。

未来演进方向展望

随着物联网技术的发展,下一代异物检测系统或将具备学习能力。通过分析海量用户的使用数据,自动优化不同场景下的检测策略。例如识别出某用户经常放置手表的区域后,可针对性降低该区域的金属敏感度阈值。这种个性化适配能力将推动无线充电从标准化服务向定制化解决方案转型。

在材料科学领域,新型复合材料的应用正在突破传统限制。纳米级磁性薄膜既能高效屏蔽干扰信号,又不影响电磁波穿透效率,为实现更薄机身与更强防护找到完美平衡点。这恰似建筑外墙采用双层Low-E玻璃,既保证采光又实现隔热隔音效果。

无线充电异物检测技术既是物理定律的实践场,也是用户体验的创新窗。它用精密算法编织安全网络,以人性化设计化解科技冰冷感,在看不见摸不着的能量世界中构筑起可靠的防火墙。这项看似简单的功能背后,凝结着材料学、电磁学、人工智能等多学科的智慧结晶,默默守护着每一个安心充电的瞬间。