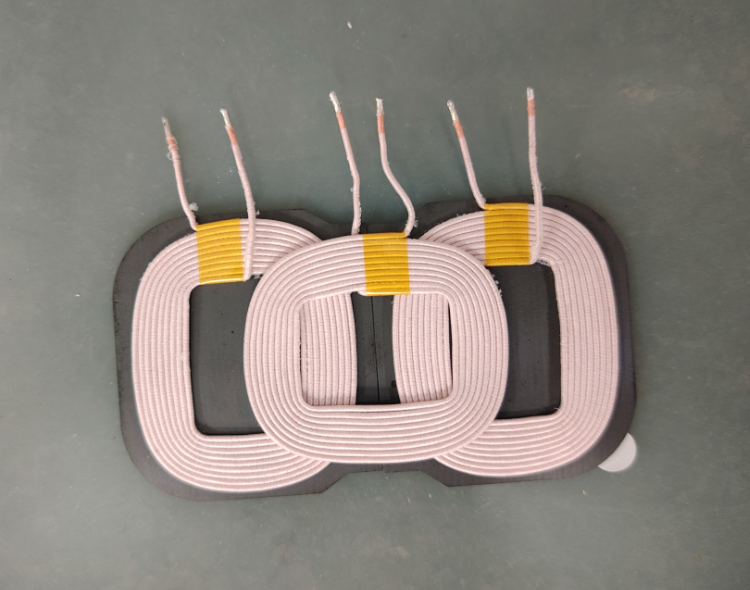

无线充电线圈的磁片什么用途

在当今快节奏的科技生活中,无线充电技术以其便捷性逐渐成为电子设备供电的主流方式之一。而这一技术的核心组件之一,便是隐藏在充电板或手机背壳中的小小磁片。这些看似不起眼的磁性材料,实则是电能高效传输的“幕后功臣”。本文将深入解析无线充电线圈磁片的工作原理、核心功能以及未来发展方向,揭开这项技术背后的科学奥秘。

电磁感应的桥梁:磁片如何传递能量

无线充电线圈磁片的工作原理基于经典的电磁感应定律。当电流通过发射端线圈时,线圈周围会产生交变磁场——这就像摇晃一棵树时,树叶会随之摆动一样,电流的波动引发了磁场的“波动”。磁片在此过程中扮演着双重角色:一方面,其磁性材料(如铁氧体)能增强磁场强度,相当于给磁场装上了“扩音器”;另一方面,当这个交变磁场抵达接收端线圈时,磁片又帮助磁场更集中地穿过接收线圈,从而在设备端感应出电流。整个过程无需物理接触,却完成了从插座到设备电池的能量接力。

导磁与挡磁:磁片的双面使命

在实际应用中,磁片的功能远不止简单的磁场传导。首先,它像“交通警察”一样为磁力线规划路径——通过导磁特性将发射端分散的磁场聚拢,形成高效的磁力线回路,使接收端能量转化率提升最高可达30%。其次,磁片还必须具备“盾牌”功能:现代电子设备内部布满金属元件,若磁场直接作用于这些导体,会产生有害的电涡流(类似用微波炉加热金属时出现的火花)。磁片通过阻挡磁场向非目标区域扩散,既保护了设备内部元件,又避免了能量浪费。

材料进化史:从铁氧体到纳米晶的跨越

早期无线充电器普遍采用铁氧体磁芯,这种材料成本低廉且导磁性能稳定,但存在体积大、高频损耗明显的缺点。随着技术迭代,新型纳米晶磁片逐渐崭露头角,其磁导率是传统材料的5倍以上,厚度却可控制在0.1毫米以内——相当于用一张纸的厚度实现了更强的磁场控制能力。这种进步直接推动了超薄手机设计和多设备同时充电技术的发展。值得注意的是,某些高端机型已开始采用复合磁片结构,通过不同材料的组合实现定向导磁与全域屏蔽的平衡。

超越充电:磁片技术的跨界应用

当我们将视野扩展到消费电子之外,磁片技术正在更多领域展现潜力。在医疗设备中,植入式器械通过磁片实现隔空供电,避免了导线穿透皮肤带来的感染风险;工业机器人利用磁片阵列构建“无线充电走廊”,实现不间断作业;甚至新能源汽车的无线充电桩也依赖特种磁片组来克服大功率传输中的能量损耗。这些应用共同印证了一个趋势:磁片已从单纯的辅助元件,进化为智能化能源网络的关键节点。

未来挑战与创新曙光

尽管当前技术已相对成熟,磁片仍面临着高频化、大功率化的性能瓶颈。研究人员正在探索两大突破方向:一是开发可编程磁片,通过动态调节磁导率实现“智能磁场分配”,这类似于给交通灯装上AI系统,能根据充电设备的数量和位置自动优化能量路径;二是将超材料技术与磁性材料结合,理论上可使传输距离从现在的几毫米扩展到数十厘米。这些创新一旦落地,或将彻底改变人们对无线充电的认知——从“精准对位”的束缚走向“走进房间即充电”的自由。

回望这项技术的发展历程,无线充电磁片的演进恰似人类能源利用史的缩影:从笨重的物理接触到无形的能量流动,从单一功能到系统级整合。在可预见的未来,随着材料科学与电磁理论的持续突破,这些隐藏在设备深处的磁性组件,将继续以静默而高效的方式,重塑我们的用能体验。下一次将手机轻放在充电板上时,或许值得花一秒感谢那些看不见的磁力线——正是它们的存在,让“放下即充”的魔法成为日常。