无线充电标准频率

无线充电技术如同隐形的电力高速公路,通过磁场耦合将能量从发射端传递到接收端,而频率则是这条路上车辆行驶的“限速标志”。自2024年9月1日起,我国实施的《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》,就像一套全新的交通规则,重新定义了这条道路上所有车辆的通行标准。

磁耦合技术的“双车道”划分

当前主流的无线充电技术基于磁感应原理,设备工作频段主要分为低频段和高频段两条“车道”。低频车道覆盖100-300kHz范围,如同城市快速路,承载着智能手机、智能手表等消费电子产品的日常充电需求;高频车道则延伸至6.78MHz频段,类似高速公路,专为需要更大功率的家电设备预留。其中Qi标准作为全球应用最广的协议,其通信频率设置在约100kHz的“黄金点位”,既能保证充电效率,又可避免与其他电子设备产生信号干扰。

法规划定的“限速区间”

新规为移动、便携式设备划定了100-148.5kHz的专属频段,并将最大功率限制在80W。这相当于在技术发展的道路上设置了明确的限速牌——低于下限可能导致能量传输效率衰减,超出上限则可能引发电磁干扰风险。值得注意的是,电动交通工具的无线充电虽被纳入监管框架,但其技术参数因功率需求差异被区别对待。对于普通消费者而言,这种分级管理如同在小区道路和城际高速设置不同限速标准,既保障安全又兼顾效率。

标准迭代的“弯道挑战”

近期引发行业震动的Qi2标准事件,暴露出技术演进与法规更新的时间差矛盾。360kHz的工作频率如同试图在限速120公里的路段飙车,直接超出新规划定的合法范围。这导致采用该标准的设备自2024年9月起面临生产禁令,已有产品虽可继续使用至报废,但头部厂商如苹果已提前调整设备参数,将工作频率回调至法规允许的120kHz区间。这种技术回调现象,恰似高速列车临时切换轨道,既要保证行驶安全,又要维持乘客体验。

电磁空间的“信号灯塔”

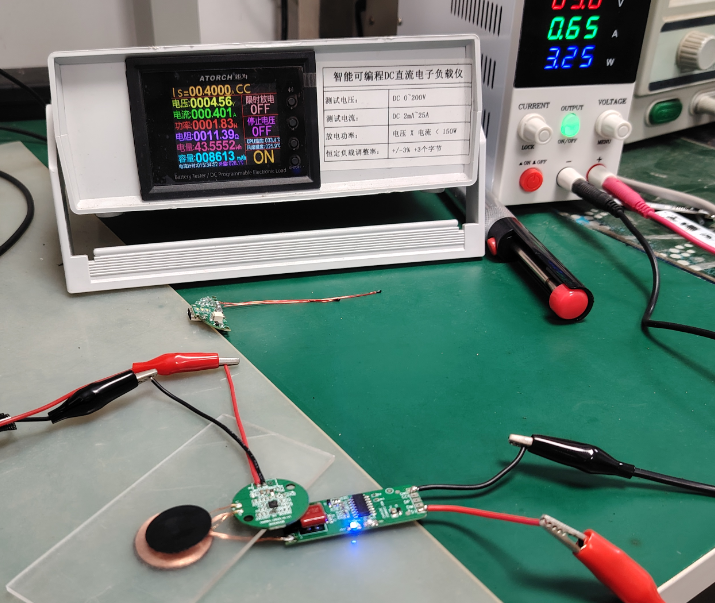

监管体系特别要求无线充电设备需在指定频段内维持稳定输出,就像在港口设置导航灯塔。当发射端频率波动超过±7kHz时,接收端可能像迷航船只般失去能量传输方向。为此,优质充电器内部通常配备智能调频芯片,其作用堪比自动驾驶系统,实时微调频率确保能量传输通道畅通。这种精密控制使得现代无线充电器即使隔着手机保护壳,仍能保持85%以上的能量传递效率。

产业发展的“十字路口”

新规实施后,检测机构的数据显示市场合规率已提升至92%,但仍有部分跨境电商品存在频段漂移现象。这种现象如同未备案的改装车上路,可能引发局部电磁环境紊乱。值得关注的是,法规虽免除了无线充电设备的无线电管理审批,却强化了产品质量和电磁辐射的硬性指标,这促使生产企业投入更多资源研发自适应频段调节技术。某实验室的测试数据显示,新型动态调频模组可使充电效率在5mm传输距离内稳定在78%以上,较固定频率设备提升12个百分点。

站在技术演进的长河里,频率标准既是约束创新的锁链,也是护航发展的基石。当更多设备加入无线供电生态,科学规划的频段资源将成为维持电磁空间秩序的关键屏障。正如城市交通需要红绿灯协调,无线充电产业的未来,正依赖于这些看不见的频率规则构建起高效、安全的新型能源网络。