手机无线充电原理图详解

在智能手机普及的今天,无线充电技术逐渐成为旗舰机型的标配。只需将手机轻轻放在充电板上,无需插拔线缆即可补充电量,这种看似“魔法”般的体验,背后实则隐藏着一套精密的物理原理与工程设计。本文将深入解析无线充电的工作原理,并通过场景化比喻帮助读者理解这一技术如何实现能量的“隔空传递”。

从插座到线圈:能量的第一次变身

无线充电的起点是普通的交流电源(如家用220V插座),但电流需要经过一系列“变身”才能被手机接收。充电器内部的关键部件——逆变器,会将50Hz的低频交流电转换为高频交流电(通常在100-205kHz之间,相当于每秒变化10万到20万次)。这一过程类似于将缓慢流淌的河水改造成高速脉动的喷泉,高频电流能更高效地激发磁场变化,为后续能量传输奠定基础。

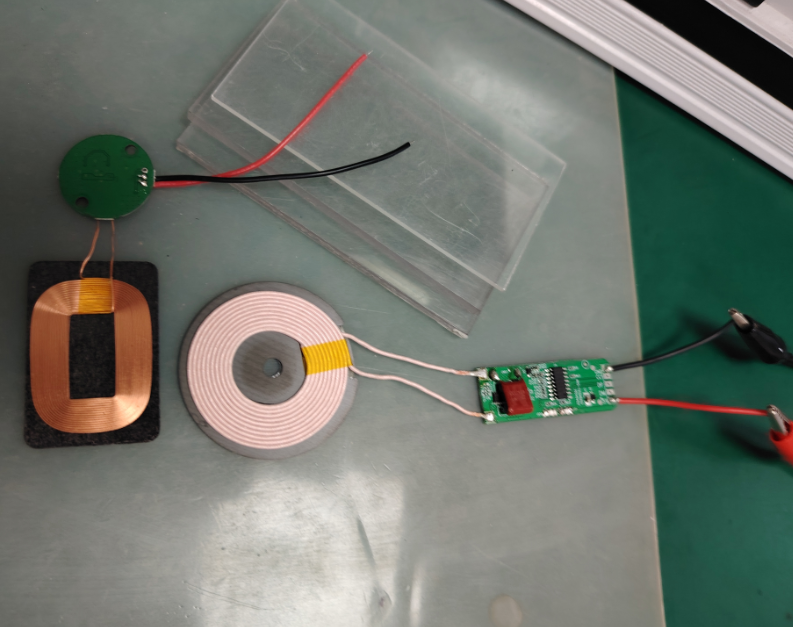

磁场交响曲:发射端与接收端的默契

当高频电流通过发射线圈时,周围会产生快速变化的磁场。根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场会在邻近的接收线圈中“感应”出电流,就像吉他弦振动引发另一把吉他的琴弦共振一样。这种“隔空对话”的核心在于两个线圈形成类似变压器的结构,只不过传统变压器通过铁芯传导磁场,而无线充电以空气为介质,因此对线圈对齐度和距离更为敏感。典型的Qi标准充电距离不超过5毫米,超出范围会导致效率骤降,如同两人耳语时距离稍远便听不清对方声音。

电流的二次加工:从交流到直流

接收线圈感应产生的是高频交流电,但手机电池需要稳定的直流电充电。因此接收端还集成了整流电路,将交流电“熨平”为直流电,再通过电压调节模块匹配电池需求。这一过程好比将汹涌的海浪(交流电)通过堤坝和闸门(整流电路)转化为平稳的运河水流(直流电)。值得注意的是,整个过程中能量载体始终是磁场而非无线电波,这解释了为何无线充电不会干扰Wi-Fi或蓝牙信号。

效率与热管理的平衡术

由于能量需经过电磁转换、空气传输、整流等多重环节,目前无线充电效率普遍比有线充电低10%-20%。这部分损耗大多转化为热量,这就是为什么充电时手机和充电板会轻微发热。工程师们通过优化线圈材质(如采用利兹线减少电阻)、加入主动散热设计(如风扇或导热凝胶)来应对这一问题。可以想象,这类似于快递运输中的包装损耗——虽然无法完全避免,但通过改进包装材料(线圈)和运输路线(电路设计)能最大限度减少损失。

技术演进:从电磁感应到磁场共振

当前主流的电磁感应式技术虽成熟(占市场90%以上),但存在严格的定位要求。新兴的磁场共振技术通过让发射端和接收端“调谐”到相同频率,可实现数厘米的充电距离,如同广播电台与收音机的频道匹配。该技术已应用于部分电动汽车充电场景,未来可能突破手机充电的空间限制。不过其电路复杂度更高,成本也相应增加,如同从普通快递升级为无人机配送——体验提升但需要更精密的基础设施支持。

从特斯拉的早期设想到今天的Qi标准,无线充电技术正逐步摆脱“鸡肋”标签。理解其原理不仅能消除“辐射伤电池”等误解(实际磁场强度不及电动剃须刀),更能让我们理性看待技术边界——它或许永远无法替代有线充电的极致效率,但在车载、办公等特定场景下,那种“放下即充”的无感体验,恰恰体现了科技对人性化需求的回应。随着硅基材料与电路设计的进步,下一代无线充电或许会像现在的快充技术一样,再次刷新我们对便捷的认知。