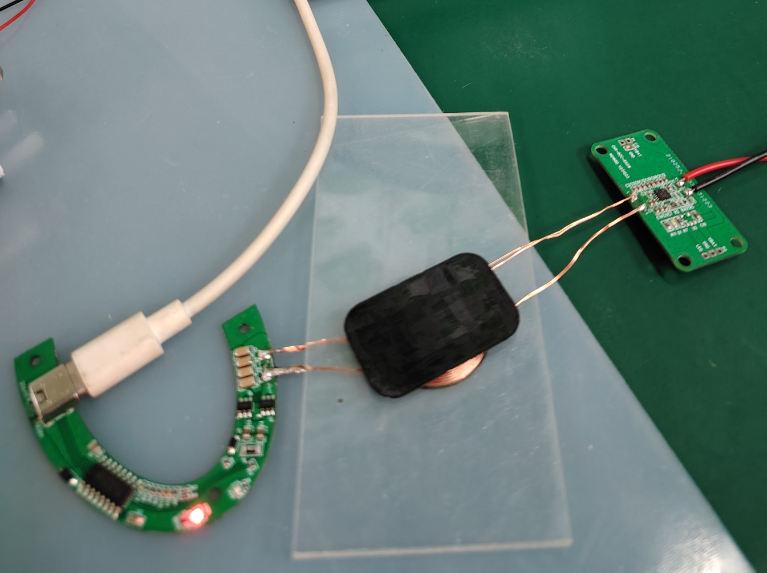

手机无线充电宝纳米吸附

在移动互联网深度渗透的今天,手机已然成为人体外延器官般的存在。而与之形影不离的充电需求,则催生出颠覆传统认知的创新解决方案——基于纳米吸附技术的无线充电宝正以优雅姿态重构人机交互逻辑。这项融合前沿材料科学与精密工程技术的成果,不仅突破物理连接方式的限制,更重新定义了移动设备的能源补给形态。

微观世界的魔法:纳米级分子锁扣效应

纳米吸附技术的核心在于其独特的表面结构设计。通过模拟壁虎脚掌的刚毛阵列原理,充电宝接触面分布着亿万个肉眼不可见的微小凸起,这些纳米级“触手”能与光滑平面形成范德华力作用,产生堪比自然生物附着系统的超强吸附效果。就像清晨叶片上凝结的露珠般自然贴合,无需胶水或卡扣即可实现稳固固定。实验数据显示,单平方厘米面积内可承载超过12牛顿的垂直拉力,足以抵御日常颠簸晃动带来的脱落风险。更令人惊叹的是其可循环特性,只需用湿巾轻拭表面恢复洁净度,便能反复使用上千次而不衰减性能。

这种突破性的物理特性带来双重便利:一方面彻底解放双手,用户可将设备背贴于任何符合要求的平面进行充电;另一方面兼容多数主流手机壳材质,只要厚度控制在3毫米以内且表面平整光亮,就能直接穿透保护层完成能量传输。想象在咖啡厅办公时,将充电宝吸附在笔记本A面同步供电;或是驾车途中固定于仪表台,让导航与补能同步进行——这些场景化应用正逐渐成为现实。

双模融合的智慧进化论

现代高端产品往往采用复合型技术架构,iWALK咔嗒宝便是典型代表。其创新性地整合磁吸与纳米吸附两大体系,构建出立体化的固定网络。当靠近金属机身设备时,内置磁铁自动对齐形成磁力闭环;遇到非磁性材质则启动纳米吸附模式,确保各种工况下的稳定接触。这种智能切换机制如同变色龙的环境适应能力,使充电过程既高效又安全。实测表明,该方案能使充电效率提升,配合15W无线快充功率,为iPhone16充至58%电量仅需44分钟。

针对用户关心的设备适配问题,厂商提供了清晰的操作指引。首先需确认终端是否支持Qi标准协议,这是开启无线充电功能的钥匙;其次根据背板材质选择匹配模式,玻璃、陶瓷等光滑表面优先启用纳米吸附,金属边框机型则侧重磁吸定位。这种精细化的策略设计,恰似瑞士钟表匠对机芯零件的精准调校,让每一丝能量都流向最需要的角落。

细节之处见真章的设计哲学

优秀的工业设计从不放过任何细微体验。这款充电宝将人体工学融入毫米级的尺寸把控中,轻薄机身几乎与信用卡相当,却容纳着10000mAh大容量电芯。以iPhone为例,满电状态可完整续航两次周期,满足商务人士全天跨城会议的需求。边缘弧度经过反复打磨测试,握持手感如同抚触鹅卵石般温润舒适,完全摒弃了传统移动电源的笨重形象。

安全防护体系同样体现科技温度。智能芯片实时监控温度变化,当检测到异常升温时会自动降频保护;过充防护电路则像忠诚卫士般驻守最后一道防线。这些看不见的努力,转化为用户指尖可感知的安全边界——即便长时间高负荷运行,外壳始终保持在体感舒适的温度区间。

未来已来的便携美学革命

站在智能家居与穿戴设备交汇的时代节点回望,纳米吸附技术的意义远超单一产品创新。它预示着人机交互正在向更自然、更隐形的方向演进:当充电不再需要插拔线缆,当能量传递变得如同呼吸般无意识,科技进步终于开始褪去冰冷外壳,展现出服务生活的温暖本质。那些曾经困扰用户的缠绕线材、遗失适配器等问题,都将随着这场静默的技术革命烟消云散。

从实验室走向量产的过程充满挑战,但市场反馈验证了方向的正确性。消费者用真金白银投票的背后,是对极致体验的追求与认可。可以预见,随着材料科学的持续突破和制造工艺的精进,这种将功能性与美学完美融合的解决方案,必将引领下一代移动能源设备的进化浪潮。毕竟,真正的黑科技从来不是炫技式的堆砌参数,而是润物细无声地融入生活每个角落。