手机无线充电线圈价格

在智能手机市场高度成熟的今天,无线充电技术的渗透率已从早期的“奢侈品标签”演变为中高端机型的标配。作为无线充电系统的核心元件,充电线圈的价格波动不仅牵动着产业链上下游的神经,更直接影响着消费者更换配件的决策。这个看似微小的铜制元件,背后隐藏着材料科学、供应链博弈与消费心理的多重密码。

一、解剖线圈价格的结构图谱

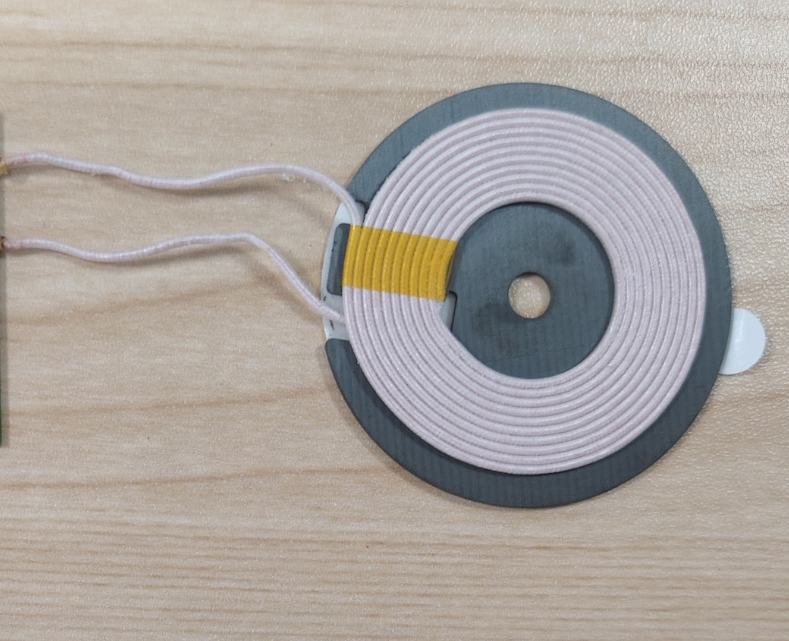

单颗手机无线充电线圈的零售价通常分布在0.8元至15元的区间,这相当于一杯奶茶的价位差却暗藏玄机。基础款线圈采用传统漆包线绕制工艺,价格普遍低于2元,常见于充电宝等外围设备。而支持15W及以上快充协议的增强型产品,因需配置纳米晶磁片屏蔽干扰,成本会跃升至5-8元区间。

决定价格的三大核心参数如同三原色般交织作用:电感值决定能量传输效率(相当于心脏的泵血功率),绕线结构影响发热损耗(类比血管网络的布局合理性),导磁体材料则控制着磁场聚焦精度(类似透镜的聚光能力)。以马可波罗网公布的聚源电子A-28模组为例,其1.11元的报价对应着0.2mm超薄磁芯与三层叠加绕线结构,这种设计在控制成本的同时实现了85%的充电效率。

二、产业链上的蝴蝶效应

深圳华强北电子市场的实时报价屏上,线圈价格的数字跳动频率堪比股票交易所。这个现象折射出原材料市场的敏感神经——当伦敦金属交易所的铜价每上涨10%,线圈生产成本将增加3%-5%。2024年第三季度因智利铜矿罢工导致的短暂缺货,直接让线圈批发价单周暴涨22%。

封装工艺的革新正在改写成本方程式。传统的环氧树脂灌封虽成本低廉,但存在散热瓶颈。新兴的真空塑封技术通过将线圈与散热石墨烯片一体化成型,使量产良品率从78%提升至93%,虽然单颗成本增加0.5元,却能将产品寿命延长3倍。这种“贵但耐用”的特性,正在重塑终端市场的定价策略。

三、技术革命引发的价格地震

纳米晶合金材料的产业化应用,犹如在平静的湖面投下巨石。这种厚度仅为传统硅钢片1/10的新型导磁材料,使线圈体积缩小40%的同时,将能量密度提升2倍。首批搭载该技术的车载无线充电模组,虽然单颗线圈价格高达12.8元,却帮助整车厂节省了30%的散热系统预算。

更深远的影响来自3D打印技术的突破。东莞某厂商实验中的激光烧结工艺,可将传统绕线工序从17道缩减至3道,人工成本下降70%。虽然当前设备摊销使单颗成本仍高于传统产品,但规模化量产后有望突破1元临界点,这可能彻底颠覆现有价格体系。

四、消费端的精明选择学

面对苏宁易购平台超过200个在售型号,普通消费者常陷入选择困境。实测数据显示,支持Qi标准的基础型线圈已能满足日均1.5次充电需求,这类产品在促销季常出现0.6元/颗的“地板价”。而追求极致体验的用户需警惕参数陷阱:某些标称20W快充的线圈,实际持续功率仅能维持30秒,选择时应重点查看持续输出曲线图。

售后市场的价格分层颇具戏剧性。原厂配件通常溢价300%-500%,但第三方厂商通过“逆向兼容”策略开发的多协议兼容线圈,在保持85%原厂性能的前提下,价格仅为其1/3。这种“次优解”产品在电商平台的复购率已达47%。

五、未来价格曲线的双重轨迹

行业分析师预判2026年将出现价格分水岭。一方面,3D打印等智能制造技术的成熟可能使基础款线圈价格下探至0.5元区间;另一方面,医疗植入设备等新兴领域对微型化线圈的需求,或将催生单价超百元的特种产品。这种“高低两极”的价格分布,将迫使厂商在规模效应与技术壁垒之间作出战略抉择。

在郑州保税区的自动化仓库里,无人搬运车正将不同价位的线圈分类入库。这些闪烁着金属光泽的精密元件,既是物理定律的具象化表达,也是市场经济规律的微观镜像。当消费者下一次将手机轻放在充电板上时,指尖触碰的不只是科技的温度,更是一个融合了材料革命、制造哲学与商业智慧的微观宇宙。