无线充电发射端原理

无线充电技术如今已融入日常生活,从手机到智能穿戴设备均能“隔空取电”。这一神奇体验的核心在于发射端的精妙设计,其背后涉及电磁学原理与工程创新的深度融合。让我们拆解这个看不见的能量之源,探寻电能如何突破物理限制实现空中跃迁。

电能到磁场的第一次变身

在发射端内部,电源接口如同能量大门,负责接收市电并将参数标准化。经过电源开关调控后,逆变器承担起关键角色——它将稳定的直流电转换为高频交流电,就像把平静的湖面搅动成湍急漩涡。这种高频特性至关重要,因为根据法拉第电磁感应定律,只有快速变化的磁场才能有效激发接收端的响应。此时谐振电路登场,通过精密调节电容与电感的组合,让整个系统进入类似秋千荡到最高点的共振状态,使能量损耗降至最低点。

交变磁场的编织艺术

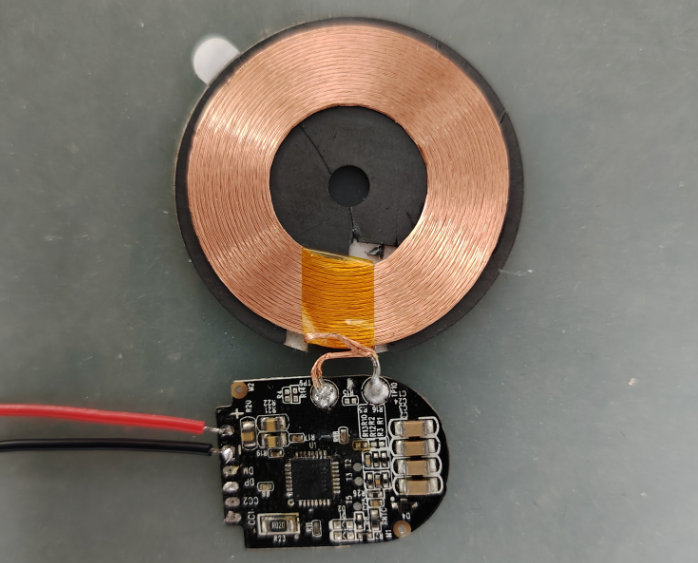

当电流穿过特制的发射线圈时,无形却强大的交变磁场开始向四周扩散。这并非杂乱无章的能量发散,而是经过设计的定向辐射场域。想象无数根看不见的橡皮筋被匀速拨动,每个振动周期都携带着可被捕捉的能量包。现代方案采用扁平螺旋结构增大有效覆盖面积,同时配合屏蔽层减少漏磁,如同给磁场装上导航仪,确保大部分能量精准投向目标区域。

智能控制的隐形之手

看似静默的充电板实则暗藏玄机:内置通信模块持续监测设备位置与状态,动态调整输出功率。当检测到异物遮挡或温度异常时,系统会立即启动保护机制。这种实时交互依赖复杂的算法支撑,好比经验丰富的舞伴跟着音乐节拍自动变换舞步,既保证传输效率又杜绝安全隐患。

材料科学的隐形功勋

发射端的性能边界不断被新型复合材料突破。纳米晶软磁粉末制成的基板能高效导引磁通量,就像为磁力线铺设专用轨道;超薄铜箔线圈在保持柔韧性的同时降低电阻损耗。这些微观层面的革新如同给能量传输装上涡轮增压器,使转化效率突破传统极限。

多频段协同作战策略

面对不同设备的兼容性挑战,聪明的工程师开发出自适应调频技术。发射端如同乐队指挥家,能同时演奏多个频率乐章:低频段负责基础供能,高频段处理突发需求。这种分层调度机制确保多台设备并存时仍能有序分配电力资源,避免相互干扰造成的能效塌陷。

热管理的精密平衡术

持续工作的发射端面临着发热难题。散热鳍片与导热硅胶构成双层防护网,主动将废热导出系统。更先进的相变材料能在温度临界点自动改变物理形态,像智能阀门般调节散热速率。这种动态温控系统让设备始终保持最佳工作区间,延长元件寿命的同时维持稳定输出。

安全防护的双重保险机制

硬件层面设置多重熔断保护电路,如同高速公路上的应急车道;软件层面则实施加密认证协议,只对授权设备开放能量通道。双重保障体系既防止金属异物误触引发的短路风险,又杜绝非法改装带来的安全隐患,构建起立体化防御网络。

未来演进的无限可能

随着氮化镓功率器件的应用,发射端正朝着小型化、高集成度方向发展。可折叠设计让充电区域突破平面限制,三维空间内的任意摆放都能激活充电功能。更令人期待的是动态无线供电技术的突破,或许不久后我们将看到电动汽车在行驶中自动补充电量的场景。

这项颠覆性的能源传输革命,本质上是对麦克斯韦方程组的实践演绎。从实验室走向量产的背后,是材料科学、电力电子与控制理论的跨学科交响。当我们随手放置设备即可充电时,正是无数工程师在毫米级精度上雕琢出的科技诗篇。