大功率无线充电器方案

技术原理与核心优势

大功率无线充电方案基于电磁感应或磁场共振原理实现能量传输。例如,采用谐振式结构的系统(常见于电动汽车领域),通过供电设备与用电装置间的磁场耦合传递能量,无需物理连接线缆,既避免了接口磨损又提升了安全性。这种技术如同“无形的输油管道”,将电能高效输送至目标设备内部。以NXP推出的MP-A11拓扑方案为例,其搭载WCT1013主控芯片并通过Qi 1.2.3认证,可兼容包括5W基础功率协议在内的多种接收端标准,展现出强大的适配能力。

典型应用场景解析

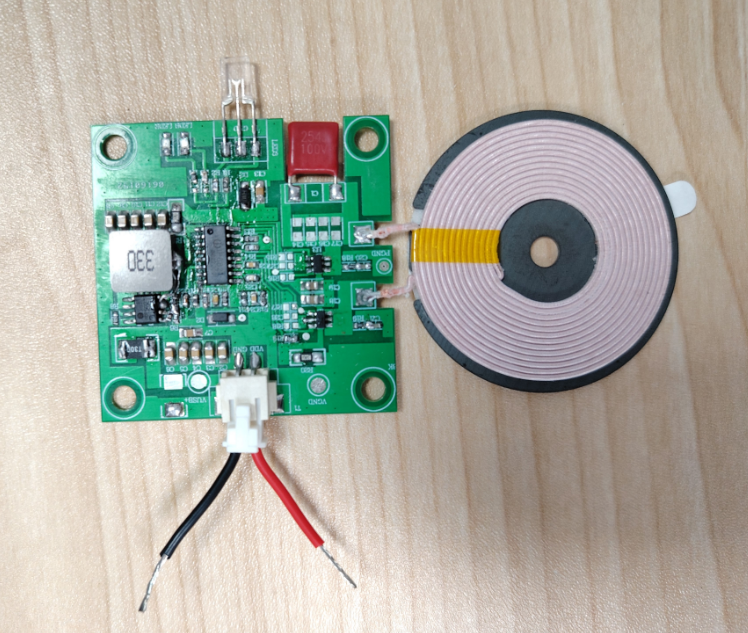

当前主流方案呈现多元化发展态势。某自适应恒功率控制的超级电容充电项目颇具代表性:使用TI公司的BQ24640电源管理芯片配合STC8A8K主控芯片,在发射线圈限定30W功率条件下,仅需10秒就能将5串2.7V/15F超级电容组充至12V电压。这相当于给微型储能单元搭建了“高速快充通道”,特别适用于需要瞬间大电流注入的特殊工况。而消费电子领域则更注重通用性,如支持Qi标准的发射端方案,可广泛匹配手机、耳机等日常设备的无线接收模块。

效率突破的关键路径

提升传输效率是行业核心课题。磁场共振技术通过精准调谐发送器与接收器的振动频率,使能量损耗降低到传统方式的1/3以下,宛如为电能开辟专属高速公路。结合闭环控制系统实时监测电压电流参数,能动态优化功率分配策略。例如在多设备同时充电场景中,智能算法可自动识别各终端需求差异,避免“一刀切”式供电造成的浪费,实现类似水库调度的能量精细化管理。

安全与成本的双重挑战

尽管前景广阔,但该技术仍面临两大瓶颈。首先是电磁兼容性问题——高功率工作时产生的交变磁场可能干扰周边电子设备,如同在密集人群中传递密语需要特殊编码一样,系统设计必须加入多重滤波防护机制。其次是制造成本居高不下,特别是精密线圈组件和屏蔽材料的选用直接影响产品定价。目前行业正通过标准化模组设计降低成本,如同汽车零部件通用化生产模式,推动产业链规模化降本。

未来演进方向展望

随着材料科学的进步,纳米晶软磁合金等新型介质的应用将显著缩小装置体积。想象未来的充电板薄如蝉翼却能承载千瓦级功率,就像把整个发电站压缩进名片夹层。同时,多物理场协同控制技术的突破,有望打破现有5米的有效距离限制,实现房间级的立体空间充电网络。这些创新将重塑人机交互方式,让电子设备彻底摆脱线缆束缚,开启真正的“无感充电”时代。

行业生态构建进程

值得关注的是,头部厂商正在加速专利布局与标准制定。从车载领域的CCS集成方案到智能家居的嵌入式模块,跨行业的技术融合催生出新的增长极。就像USB接口统一了数据传输标准那样,统一的大功率无线充电协议将成为物联网时代的通用语言。而政府层面对绿色能源应用的政策倾斜,则为这项技术提供了广阔的试验田,特别是在公共设施和工业自动化场景中的应用潜力亟待释放。

用户体验升级路径

最终落地效果取决于细节打磨。温度管理系统需确保长时间高负载运行的稳定性,如同给发动机加装散热鳍片;异物检测功能要避免金属物品误触发导致的安全隐患;人机交互界面则应提供直观的充电状态反馈。这些看似微不足道的改进,恰似精密钟表内部的齿轮咬合,共同支撑起用户对新技术的信任基础。当充电过程变得像呼吸般自然流畅时,才是真正的技术成熟标志。

产业链协同创新模式

产业链上下游正在形成良性互动生态。芯片厂商持续迭代专用集成电路,磁性材料供应商开发定制化导磁片,代工厂优化自动化组装工艺。这种模块化开发模式大幅缩短了产品上市周期。如同乐高积木的组合逻辑,不同功能模块的快速拼接测试,使新产品能快速响应市场需求变化。而开源硬件平台的兴起,更吸引了大量创客参与二次开发,为行业注入持续的创新活力。

标准化与个性化平衡术

在追求性能突破的同时,如何兼顾差异化需求成为新课题。高端市场需要支持多协议切换的旗舰级产品,而大众市场则更看重性价比。这要求厂商采用平台化设计理念,通过软件配置实现硬件功能的柔性扩展。就像智能手机SoC芯片集成多种通信制式,未来的无线充电方案也应具备类似的可编程特性,既能满足专业用户的深度定制需求,又能保持基础功能的普惠性。

可持续发展价值维度

从环保角度看,减少线缆消耗符合循环经济理念。据测算,若全球电子设备全面采用无线充电技术,每年可节省数万吨铜材资源。这种转变不仅体现在物料节约层面,更重要的是推动产品设计思维的转变——从“如何连接”转向“如何脱离”。当充电行为不再受物理约束时,设计师将获得更大的创作自由度,催生出颠覆性的电子产品形态革命。

安全防护体系构建

多层级的安全防护网正在织就。初级层面通过硬件熔断机制防止过载损坏;中级层面利用软件算法预测异常温升趋势;高级层面则引入AI自学习模型识别潜在风险模式。这种纵深防御体系如同免疫系统般守护系统安全,确保即使在极端工况下也能优雅降级而非突然失效。定期的安全审计和漏洞修补机制,则为这套防护体系注入持续更新的能力。

测试验证方法论

严格的可靠性测试贯穿研发全流程。环境模拟舱内再现极寒高原与热带雨林的极端条件,机械臂重复万次插拔测试验证结构强度,电磁暗室扫描辐射泄漏情况。这些看似严苛的测试标准,实则是为产品铸就品质背书的必要过程。就像航天器发射前的全系统联调,每个环节的精益求精都在为大规模商用部署积累信心指数。

用户教育与认知塑造

市场培育同样重要。通过可视化动画展示电磁场分布规律,用生活化比喻解释技术原理,帮助消费者建立正确认知。例如将无线充电比作“隔空接力赛跑”,形象传达能量传递过程。针对企业客户的技术培训会则侧重实操演示,展示不同功率档位下的充电曲线特征,培养用户根据设备特性选择最优工作模式的能力。这种双向的知识传递,正在消弭技术创新与市场接受度之间的鸿沟。