iphone无线充电原理是啥

当我们将iPhone轻轻放在充电板上,屏幕右上角随即亮起熟悉的充电标志,这一过程看似简单,背后却隐藏着精密的技术交响。这种摆脱线缆束缚的充电方式,正在用无形的磁场重新定义人们与电子设备的互动模式。

磁场里的能量桥梁

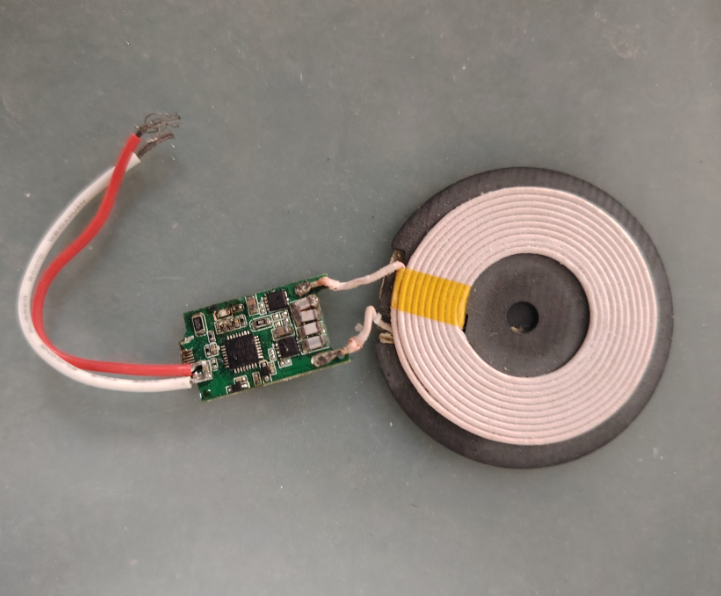

翻开iPhone的后盖(当然不建议自行操作),金属线圈构成的接收模块正安静地躺在玻璃背板之下。这个直径不足8厘米的铜制线圈,就像微缩版的发电厂核心,当它与充电板内部的发射线圈形成空间交叠时,两个线圈之间便会搭建起一座隐形的能量桥梁。这种基于电磁感应原理的能量传输,可以理解为用磁场作为"快递员",将电能从充电板精准投递到手机电池中。

这种传输方式的精妙之处在于能量的无损转换。充电板内部的交流电产生交变磁场,接收线圈切割磁感线时产生的感应电流,经过手机内部整流电路处理后,最终转化为稳定的直流电。整个过程如同在空气中架设输电线,只不过传递介质从金属导线换成了无形的磁感线。

Qi标准的默契对话

仔细观察市面上的无线充电器,几乎都能找到Qi标准的标识。这个由无线充电联盟(WPC)制定的行业规范,就像是充电设备间的"世界语"。当iPhone接触充电板时,双方会通过2kHz的低频信号进行身份验证,这个握手过程仅需0.3秒,却完成了设备认证、功率协商、安全校验三重任务。

协议中还藏着温度控制的智慧。充电板内置的NTC热敏电阻时刻监控表面温度,当检测到异常升温时,系统会立即降低输出功率,这种保护机制就像给充电过程安装了自动空调。实测数据显示,在25℃环境温度下,无线充电全程可将设备温度控制在38℃以内,确保使用安全。

空间定位的毫米级艺术

很多人不知道的是,充电板其实内置着精密的"雷达系统"。通过频率调制技术,发射端能以0.5毫米的精度探测设备位置。这个功能不仅保证了充电效率最大化,更重要的是能识别误放在充电板上的金属物品。当检测到钥匙、硬币等导电体时,系统会在0.1秒内切断供电,避免产生危险的涡流发热。

工程师们还设计了动态功率调节机制。当手机电量达到80%时,充电功率会自动下降至初始值的30%,这种"先快后慢"的策略既保护电池健康,又能将整体能效提升15%。这个过程如同经验丰富的马拉松选手,在长跑中智能分配体能。

充电形态的进化图谱

从初代需要精确对准的充电圆盘,到现在支持随意放置的磁吸式充电器,无线充电的物理形态正经历着有趣演变。立式充电支架巧妙利用重力作用,让设备自然贴合充电区域;车载充电器则通过防滑硅胶设计,确保车辆颠簸时仍能稳定供电。这些形态创新背后,是电磁场分布优化与工业设计的完美融合。

在医疗领域,这项技术已衍生出植入式设备充电方案。虽然iPhone暂时不需要这样的极端设计,但这种技术延伸预示着无线充电可能突破消费电子边界,未来或将在智能家居、电动汽车等领域展现更大潜力。

当我们再次将手机轻放于充电板,这个行云流水的动作背后,是电磁学、材料科学、通信协议等多学科技术的精密协作。从实验室里的物理现象到口袋里的实用科技,无线充电技术正在用无形的力量,重新编织人类与能源的互动网络。