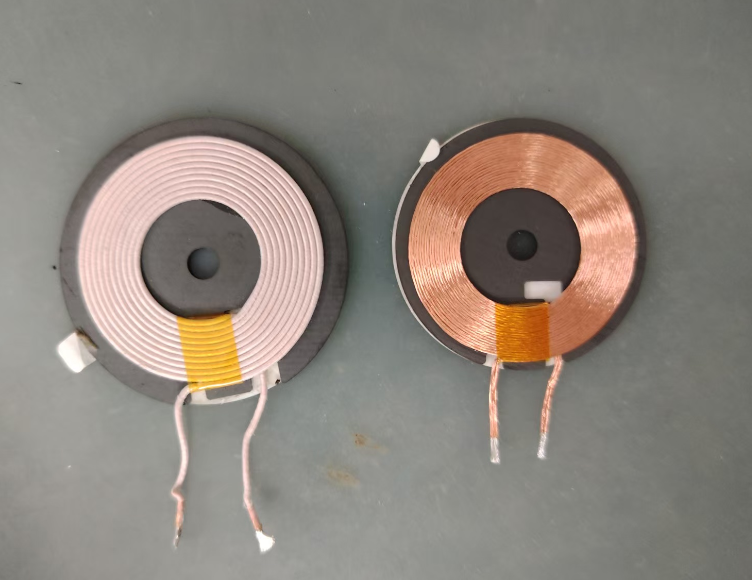

无线充磁吸与非磁吸线圈区别

当我们谈论无线充电技术时,大多数人会联想到“无需插线”的便捷体验,却鲜少注意到不同技术路径间的差异。近年来,随着磁吸式无线充电技术的兴起,消费者开始面临新的选择困惑:究竟磁吸与非磁吸两种线圈设计有何本质区别?这种差异又将如何影响日常使用?

能量传输的底层逻辑差异

磁吸与非磁吸技术的核心区别始于能量传输机制。非磁吸式无线充电依赖于电磁感应原理,当发射线圈与接收线圈的磁场频率匹配时,电流会通过空气介质实现能量传递,整个过程如同隔空打太极——看似无接触,实则存在精准的能量轨迹。而磁吸式充电在保持电磁感应的基础上,创新性地引入磁体阵列,不仅辅助设备快速定位充电区域,更通过增强磁通量密度提升能量传输效率,如同给能量传输轨道装上了导航系统。

充电效率的赛道竞速

实际测试数据显示,传统非磁吸式无线充电的转化率约为70-80%,其能量损耗主要源于线圈错位导致的磁场散射,这种现象类似于水龙头出水时未被容器接住的水花。而磁吸式设计通过磁体精准对位,可将转化率提升至85%以上,相当于将水流精准导入容器,仅产生微量溅射损耗。在充电速度方面,磁吸式15W快充仅需90分钟即可充满4000mAh电池,相较非磁吸式同功率设备缩短约20分钟,这种效率提升在商务场景中相当于将等待电梯的时间转化为直达通道的便利。

使用场景的适配分野

在车载场景中,非磁吸充电设备的位移偏移问题可能导致充电中断,如同行驶中的车辆频繁脱离导航路线。而磁吸式设计通过强力吸附,即便在颠簸路段仍能保持稳定连接,特别适合运动相机、车载手机支架等移动设备。反观医疗设备、智能家居等静态场景,非磁吸式产品凭借更低发热量和更灵活的摆放位置,反而展现独特优势,其设计如同定制的家具,虽不强制固定位置,却能完美融入空间布局。

安全性的双刃博弈

磁吸技术的物理吸附特性带来意外拉扯风险,当设备受到外力牵引时,可能连带造成充电器跌落损坏,这类似于使用强力胶固定物品时可能产生的连带损伤。而非磁吸设备虽避免此类风险,却存在因散热不良导致电池老化的隐患,其风险模式更接近慢性病积累。两种技术路径在安全性上的取舍,本质上是将风险类型从显性物理损伤转为隐性化学损耗的差异化选择。

成本结构的商业密码

从产业链角度看,磁吸式产品因需集成钕铁硼磁体阵列,物料成本较非磁吸式高出约30%。这种成本差异在终端市场表现为200元价差,相当于消费者为每颗定位磁铁支付约5元技术溢价。而随着稀土材料加工技术的进步,预计未来三年内该成本差距可压缩至15%以内,这场成本赛跑将直接影响消费者对两种技术的接受阈值。

站在技术演进的十字路口,磁吸与非磁吸式无线充电的竞争本质是精准定位与自由度的博弈。对于追求极致效率的移动场景,磁吸技术正展现出统治级优势;而在强调灵活性和成本敏感的场景中,非磁吸式设计仍保有不可替代性。这种技术分叉恰似智能手机时代的直板与翻盖机之争,最终可能走向场景化共存的生态格局。