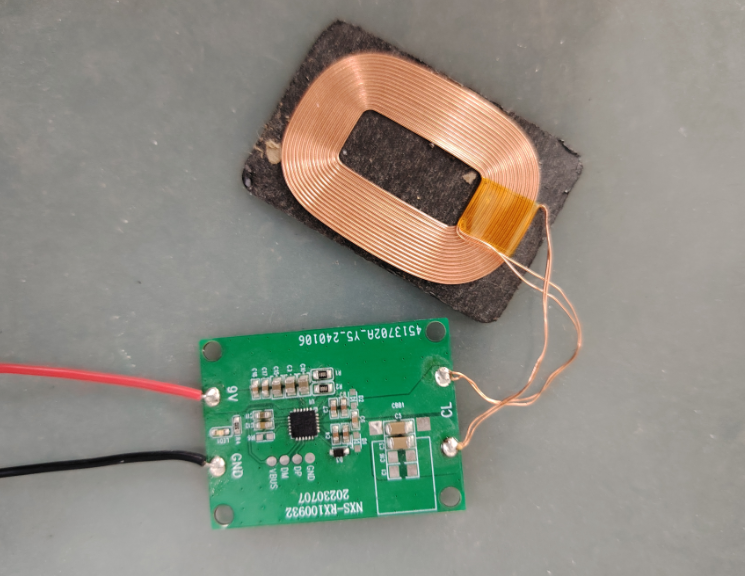

无线充PCB线圈

无线充电技术正悄然改变着我们的生活方式,而这场变革的核心引擎之一,正是隐藏在设备内部的PCB线圈。它如同一位无声的能量舞者,通过精妙的电磁演绎,让电能摆脱线缆的束缚,在空气中自由流动。今天,我们将深入探索这项技术的设计奥秘与应用魅力。

电磁舞台上的双人舞:无线充电原理

无线充电的核心原理如同两种不同的舞蹈形式。电磁感应式充电像一场默契的双人探戈——当初级线圈通入交流电时,产生的磁场如同舞者的手臂,引导次级线圈中的电子跟随“舞步”,从而激发感应电流完成能量传递。而磁共振式充电则更似芭蕾的双人托举,当两个线圈调谐到相同频率时,能量会像被精准抛接的舞伴般高效传输,甚至能在数厘米距离内稳定工作。这两种技术的实现,都依赖于PCB线圈这个关键“舞者”的精密设计。

毫米级的艺术:线圈设计要点

在指甲盖大小的空间里,PCB线圈的设计是一场毫厘之争。根据Qi标准规范,这些采用单层平面螺旋结构的线圈,线宽需精确控制在0.2毫米,间距仅0.15毫米——相当于两根头发丝并排的精度。设计师常选用利兹线或扁铜线编织线圈,多股并绕的结构就像给电流修建了多条高速公路,能显著降低交流阻抗带来的“堵车损耗”。形状上既有圆润的“水波纹”设计,也有棱角分明的“棋盘格”布局,不同形态对应着设备内部空间这个“定制西装”的剪裁需求。

看不见的战场:电磁与热力学博弈

优秀的PCB线圈设计是多重学科的交响乐。电磁兼容性(EMC)设计如同在嘈杂派对中维持清晰对话,要避免线圈工作时产生的电磁波干扰其他电子元件。热管理则像给线圈配备“空调系统”,通过优化铜箔厚度和基板材料,将工作时产生的热量控制在45℃以下——这个温度相当于夏日树荫下的暖风,既不会烫伤设备,又能保证高效运转。这些隐形参数的平衡,直接决定了用户“随手一放”的充电体验是否流畅。

从口袋到手术室:应用场景革命

在消费电子领域,配备NU1680 PCB线圈的智能手机,充电过程就像把设备放在“魔法飞毯”上,放下即充的体验让充电线逐渐成为历史。智能家居场景中,嵌有PCB线圈的智能音箱仿佛获得“永动机”,只需在茶几上划出专属充电区,就能实现无感补能。更令人惊叹的是医疗领域,某些植入式设备通过磁共振充电技术,就像获得“体外能量胶囊”,患者无需再承受频繁手术更换电池的痛苦。

未来已来:技术演进方向

当前PCB线圈技术正向三维立体结构发展,如同从平面剪纸升级为乐高积木,能更充分利用设备内部空间。新材料如柔性基板的引入,则让线圈能像橡皮糖般弯曲变形,未来可折叠设备的充电难题或将迎刃而解。行业正在探索的“多设备共充”技术,则试图让充电板变身为“能量Wi-Fi”,能同时为不同位置的设备智能分配电力。

这场由PCB线圈驱动的无线充电革命,正在重新定义能量传输的边界。从精密的微观设计到广阔的应用场景,这项技术印证着:真正的创新,往往藏在我们看不见的细节里。当某天所有设备都能像植物进行光合作用般自然获取能量时,回望今天这些毫米级的突破,我们会发现它们正是通向那个未来的关键基石。

本文标签: 无线