无线充电线圈工作原理

当您将手机轻轻放在充电板上便能自动供电时,这个看似神奇的过程背后,蕴含着精妙的电磁学原理与工程智慧。作为现代科技便利性的典范,无线充电技术正悄然改变着我们的生活方式,而其核心组件——充电线圈则是实现这一突破的关键所在。

能量传递的桥梁:电磁感应机制

无线充电的基础源于中学物理课本中的“变压器”概念。发射端(Tx)内置于充电器内部的发射线圈通入交流电后,会形成动态变化的磁场。如同无形的能量信使,这些跃动的磁力线穿透空气间隙,抵达设备端的接收线圈(Rx),并在其中激发出感应电流。这一过程恰似两台默契配合的机器通过无形纽带完成对话,无需任何物理连接即可实现电能传输。

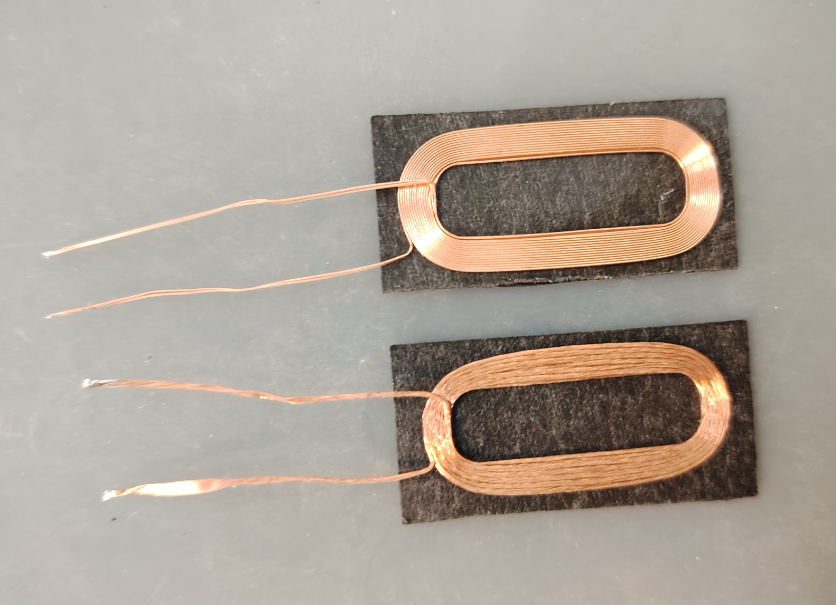

为提升效率,工程师们采用多种线圈设计方案。基础款单层铜线绕制的单线圈结构简单却受限于定位精度;进阶版的多线圈阵列则通过空间布局优化,扩大有效充电区域,让设备摆放更自由。正如蜂巢结构的六边形组合能最大化利用空间,精密排列的线圈矩阵也能显著改善能量耦合效果。

材料科学的革新应用

在导电材料的选用上,高纯度铜材因优异的导电性和可塑性成为主流选择。部分高端产品还会加入铝元素形成合金,既降低成本又保持性能平衡。磁性增强方面,铁氧体材料的引入如同给磁场装上“导航仪”,引导磁感线集中穿透目标区域,减少漏磁损耗。这种复合材料的应用,使得能量传输效率如同高速公路般顺畅无阻。

针对高频交变电流的特殊需求,利兹线或扁铜线的编织工艺应运而生。多股细导线并联的结构设计,有效降低了集肤效应带来的电阻损耗,就像多车道并行的道路系统大幅缓解了交通拥堵问题。不同形状的线圈创新更是令人惊叹:圆形适用于对称布局的设备,方形则能更好贴合扁平化产品设计,异形结构甚至可以实现特定方向的能量聚焦。

共振技术的突破性进展

随着技术进步,磁共振式充电开辟了新维度。当发射与接收线圈调整至相同谐振频率时,系统会进入高效的能量共鸣状态,宛如两位舞者在无声中达成完美同步。这种模式下不仅传输距离得以延伸,还能实现穿透障碍物的隔空充电,仿佛为电能赋予了穿墙术般的超能力。

智能调控系统的加入让整个过程更加精准可控。通过无线通讯协议实时监测设备位置,系统能自动避开金属异物引发的涡流发热风险;动态功率调节功能则像经验丰富的管家,根据设备电量状态灵活调整输出强度,既保障安全又提升效率。这种智能化的管理机制,使充电过程如同量身定制的能量盛宴。

从智能手机到电动汽车,从智能手表到家居电器,无线充电线圈正以惊人的速度渗透进生活的每个角落。它不仅是物理定律与工程技术的完美结合,更是人类对便捷生活永恒追求的生动注脚。当我们享受着“放下即充”的流畅体验时,不应忘记那些在微观层面持续跃动的电磁波,正是它们搭建起了现代科技与日常生活之间的能量桥梁。