无线充电器异物检测原理

无线充电技术如今已成为智能手机、智能手表等电子设备的标配功能,但其背后隐藏的安全隐患却鲜为人知。当一枚硬币、钥匙或回形针无意间落在充电板上时,这些看似无害的金属小物件可能引发过热甚至起火风险。这背后的科学防御机制,正是现代无线充电器搭载的异物检测系统。

电磁感应与能量传输的脆弱性

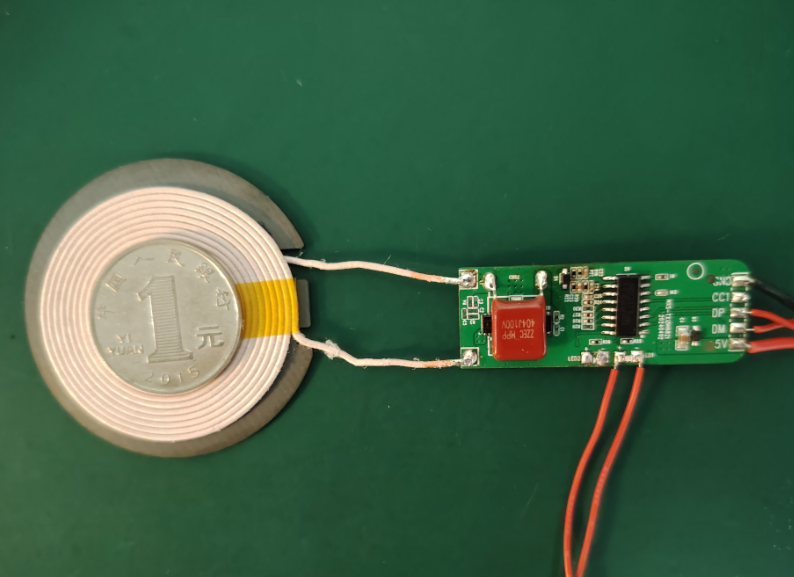

无线充电的核心原理是电磁感应——充电器内部的发射线圈通电后产生交变磁场,磁场穿透空气与设备接收线圈耦合,实现电能传输。但这一过程如同用吸管传递水流:若吸管中间被金属物体堵塞(如钥匙、硬币),磁场能量会被吸收转化为涡流,导致金属发热。实验数据显示,一枚直径2厘米的硬币在15W无线充电板上,5分钟内温度可升至80℃以上。这种能量损耗不仅降低充电效率,更可能引发安全隐患。

涡流效应:金属异物的“发热陷阱”

当金属物体进入磁场范围时,变化的磁场会使其内部产生环形电流,即涡流。这种现象类似于用微波炉加热铝箔纸——金属中的电子在磁场驱动下剧烈运动,通过电阻产生焦耳热。无线充电器中的铁磁性材料(如镍、钴)尤其危险,其涡流强度可达普通金属的3-5倍。2023年哈尔滨工业大学的研究团队发现,一块指甲盖大小的铁片在10W功率下,10秒内温度就能突破60℃,足以烫伤皮肤或引燃周边易燃物。

双重防线:异物检测的智能逻辑

为防止此类风险,现代无线充电器部署了两道检测机制。第一道是功率损耗分析法:通过实时监测发射线圈的输入功率与接收端反馈功率的差值,判断是否有能量被“偷走”。例如,当检测到15%以上的功率偏差时,系统会自动暂停充电。第二道是品质因数(Q值)检测法——将线圈视为一个振动系统,金属异物的存在会像往钟摆上粘口香糖一样,破坏系统的“纯净振动”,使Q值显著下降。实测表明,放置金属异物可使Q值从200骤降至50以下,触发保护机制。

技术进化:从被动防御到主动扫描

早期无线充电器仅能在充电启动前进行单次检测,而新型高阶复合谐振拓扑技术已实现动态监测。这种方案如同给充电板装上“雷达”,每0.5秒扫描一次磁场分布,通过算法识别金属异物的位置和大小。某品牌实验室测试显示,该技术对1毫米厚金属片的检出率高达99.7%,远超行业标准要求的95%。配合温度传感器和过载保护电路,系统还能在检测到异常发热时,0.1秒内切断电源,形成三重防护网。

安全使用的黄金法则

尽管技术不断进步,用户仍需注意:避免在充电板上放置金属饰品,定期清洁充电区域,选择通过Qi认证的产品(其异物检测阈值严格限定在350mW损耗以内)。正如电工专家魏国团队强调:“再灵敏的检测系统也抵不过长期超负荷使用,合理功率与规范操作才是安全基石”。未来,随着毫米波雷达与AI图像识别技术的引入,无线充电安全或将进入“透视眼”时代——不仅能识别金属,还能区分物体材质,彻底消除隐患盲区。